Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Possiamo smettere di ucciderci a vicenda? E possono l’arte e la creatività usare l’empatia per creare un cambiamento, spingendo l’umanità a scegliere la speranza anziché la violenza, in controtendenza con le immagini trauma porn a cui ci hanno abituato cinema e tv, spesso aggravando la situazione? A questi fondamentali quesiti cerca di rispondere con un progetto espositivo articolato in cinque mostre, fino al 17 maggio 2026, il Sainsbury Centre di Norwich, nel Norfolk inglese. Il centro nasce nel 1973 da una donazione all’East Anglia University (Eau) da parte dei collezionisti Robert e Lisa Sainsbury, che per quarant’anni avevano trasversalmente raccolto opere antiche e moderne di ogni parte del mondo. Con la volontà di creare un edificio-gioiello che favorisse un approccio con l’arte libero e personale, la coppia incaricò nel 1974 l’allora astro nascente dell’architettura britannica Norman Foster, che concepì un museo dall’exhibit design basato su grandi vetrine, che consentono la visione a 360 gradi degli oggetti, e un uso ridottissimo delle didascalie. Dalla sua apertura nel 1978, sono confluite nel centro altre importanti collezioni, come quella donata nel 1980 dei coniugi Anderson, dedicata all’Art Nouveau, o la raccolta di opere astratte e costruttiviste della stessa università, che possiede peraltro notevoli collezioni di arte africana, australiana, americana ed estremo orientale. Il crescente afflusso di opere ha motivato nel 1991 un ampliamento realizzato dallo stesso Foster e un completo riallestimento nel 2013-14.

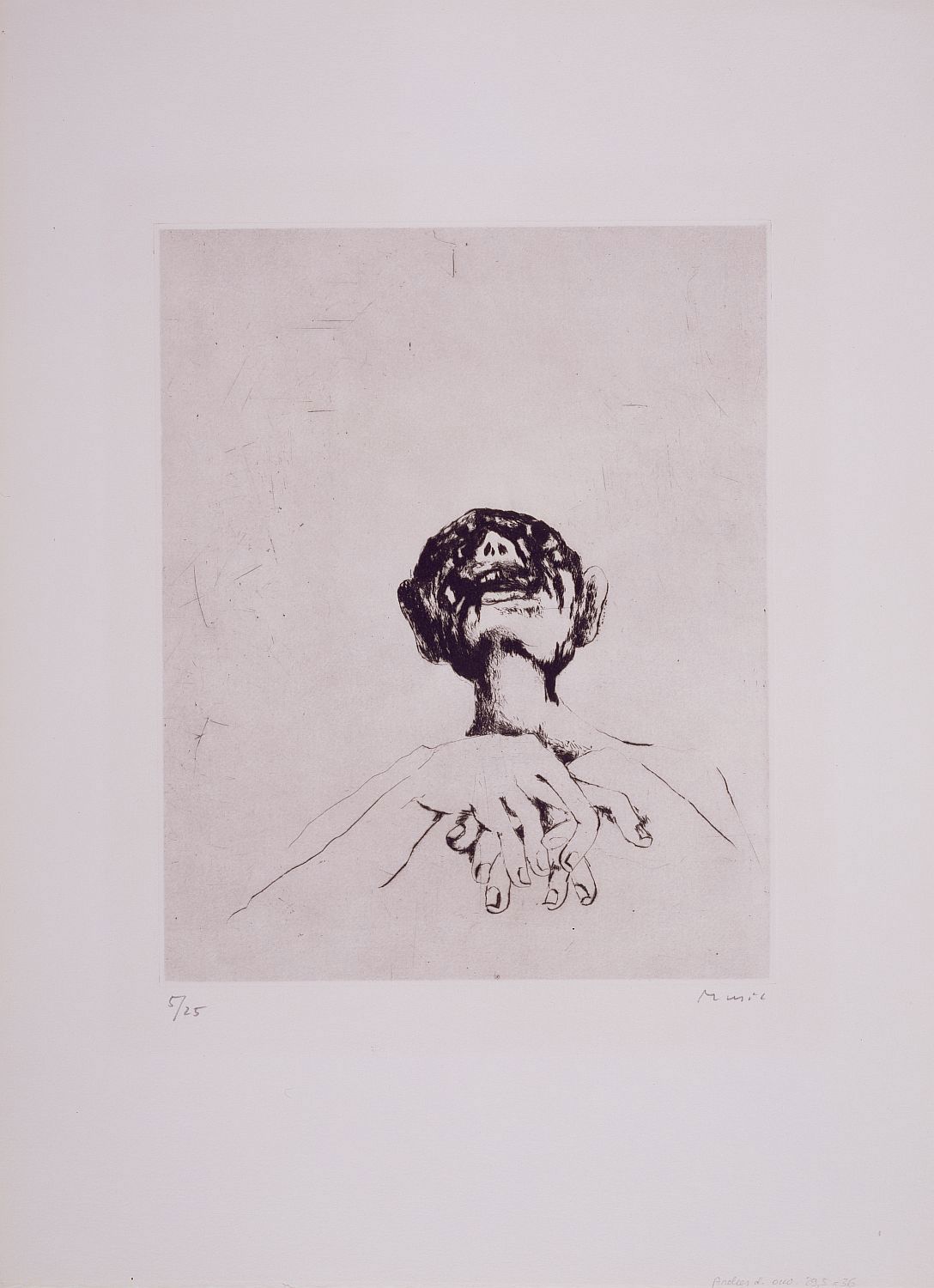

Zoran Music, «We are not the last (Nous ne sommes pas les derniers)», 1975. Courtesy of the Sainsbury Centre Collection. © Adagp, Paris and Dacs, London 2025

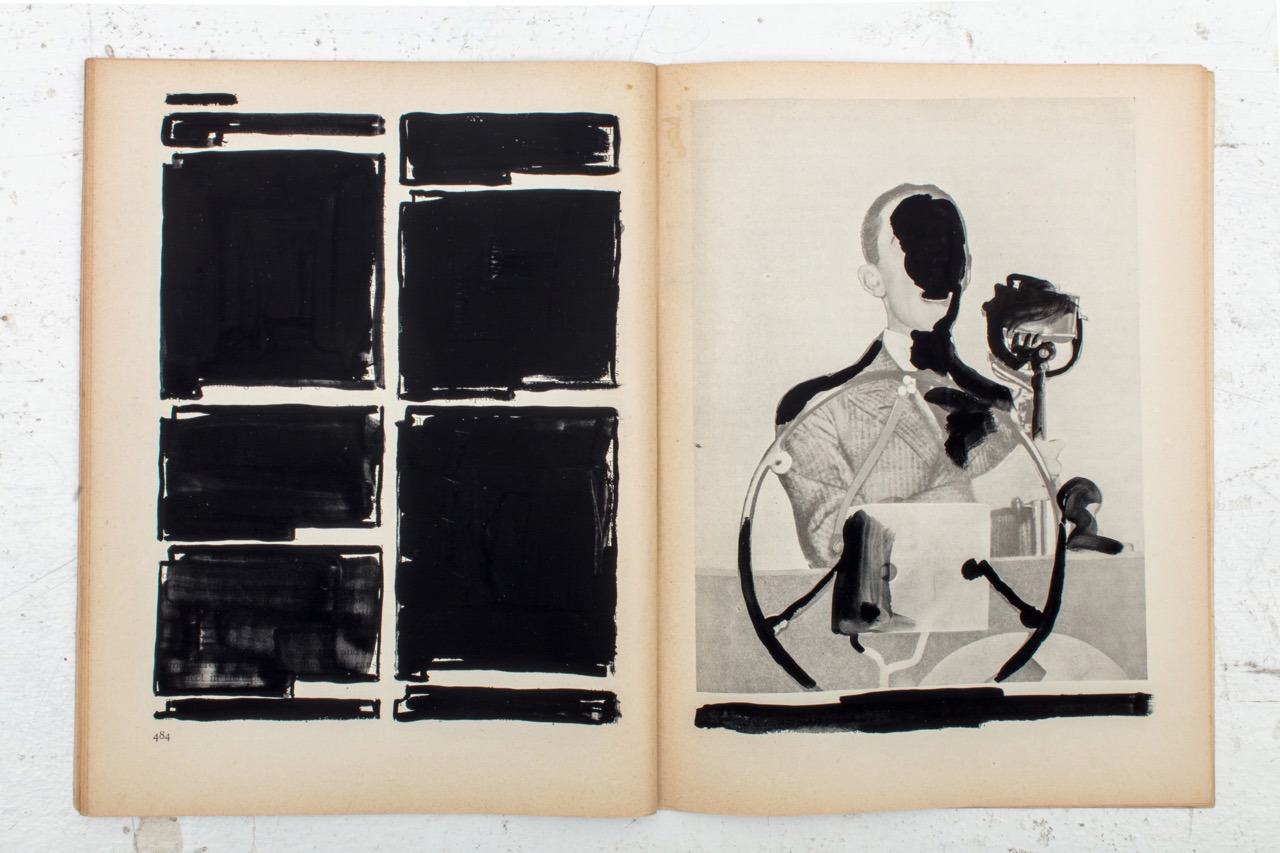

All’insegna del motto «vivere l’arte, condividere storie» dal 2021 il centro è diretto dal professore di arte e archeologia della Eau Jago Cooper, con alle spalle dieci anni di esperienza al British Museum di Londra. A proposito del ciclo sulla guerra, Cooper ha dichiarato: «Il progetto riunisce alcuni degli artisti più stimolanti e delle opere più potenti degli ultimi secoli. Il potere emotivo dell’arte può aiutare le persone a entrare in empatia con la comprensione personale di questo terrificante aspetto del comportamento umano. Si tratta di una connessione emotiva che va dritta al cuore di ciò che significa essere umani. La potenza pura dell’arte speriamo possa aiutarci a trovare le risposte che stiamo disperatamente cercando, perché in un mondo così pieno di violenza, la società ha bisogno di uno spazio sicuro». Dal 28 novembre al 17 maggio 2026, chiude la cinquina la mostra «Seeds of Hate and Hope» (Semi di odio e speranza), presentando le risposte di artisti come Mona Hatoum, William Kentridge, Hew Locke, Zoran Mušič, Peter Oloya, Kimberly Fulton Orozco e Indrė Šerpytytė alle atrocità di massa globali che purtroppo, da inizio Novecento ad oggi, non hanno mai smesso di insanguinare la storia contemporanea: genocidi, pulizie etniche, crimini di guerra, crimini contro l’umanità. Parliamo, ad esempio, di Olocausto, schiavitù, colonizzazione, apartheid, razzismo. «Con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui conflitti globali e il ruolo dell’arte nell’affrontarli, la mostra esplora come gli artisti abbiano assistito, vissuto e risposto con opere d’arte potenti e coinvolgenti a crimini e conflitti atroci, affermano le curatrici Tafadzwa Makwabarara e Jelena Sofronijevic. Traendo coraggio e ispirazione da esperienze personali e storie condivise, hanno reagito a questi eventi per testimoniare, esprimere il dolore, promuovere la guarigione interiore. La mostra presenta infatti opere che sono riflessi, piuttosto che immagini di vittime o violenza, sfidando le tipiche rappresentazioni della guerra e del conflitto spesso proposte dai media». Tra le opere più significative compaiono «Ubu dice la verità» (1997) di William Kentridge, dedicata alla violenza e all’ingiustizia dell'apartheid in Sudafrica; «Black Book» (2017) di Gideon Rubin, che censura ogni pagina del Mein Kampf di Adolf Hitler, spogliando simbolicamente testo e immagini del loro potere; le fotografie di Ishiuchi Miyako di oggetti quotidiani appartenuti alle vittime dei bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki; l’installazione «Hot Spot» (2006) della libanese Mona Hatoum, riferimento a un mondo che l’artista descrive come «continuamente coinvolto in disordini e conflitti», e le statue in bronzo di Peter Oloya, dalla cui personale esperienza di violenza e sfollamento durante il conflitto in Uganda settentrionale nasce la scoperta della scultura in materiali come argilla, bronzo e legno. In tutto ciò, «Seeds of Hate and Hope» non dimentica la speranza. Atti di resistenza e resilienza, individuali e collettivi, spesso germogliano in tempi di conflitto, sottolineando il ruolo vitale che l’empatia e il rispetto svolgono nel salvaguardare la società contro le forze distruttive del pregiudizio, dell’incitamento all’odio, della discriminazione, della disumanizzazione.

Gideon Rubin, «Black Book, Joseph Goebbels mentre tiene un discorso (p.484)», 2017. Courtesy of the artist