Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Elena Franzoia

Leggi i suoi articoli«India antica: tradizioni viventi» (dal 22 maggio al 19 ottobre) è la grande mostra con cui il British Museum di Londra restituisce un ritratto complessivo, innovativo e plurale di Buddhismo, Induismo e Giainismo, religioni originarie del sub continente indiano tuttora diffusamente praticate a livello mondiale. A curare il progetto espositivo è Sushma Jansari, curatrice della Tabor Foundation per l’Asia meridionale del museo, che in collaborazione con Kajal Meghani ha selezionato oltre 180 opere, di cui le più antiche risalenti a ben 2mila anni fa.

Dott.ssa Jansari, come è nata l’idea di esplorare la spiritualità indiana affrontando insieme queste grandi religioni?

Esistono moltissime affinità. Comuni origini e legami spirituali tra queste fedi si riflettono nella rappresentazione dei potenti e antichi spiriti della natura del subcontinente, dove queste religioni hanno avuto origine. In molti casi, le prime opere d’arte sacra furono prodotte dalle stesse botteghe, con scultori che reinterpretavano posture e motivi per divinità indù e illuminati maestri buddisti e giainisti. Inoltre, questo modo di esplorare gli aspetti comuni riflette il modo in cui i praticanti contemporanei di queste religioni, appartenenti alle comunità della diaspora dell’Asia meridionale, orientale e del Sud-est asiatico (me compresa!), vivono insieme al resto della società nel Regno Unito di oggi.

Quali sono invece le principali differenze, anche in campo artistico?

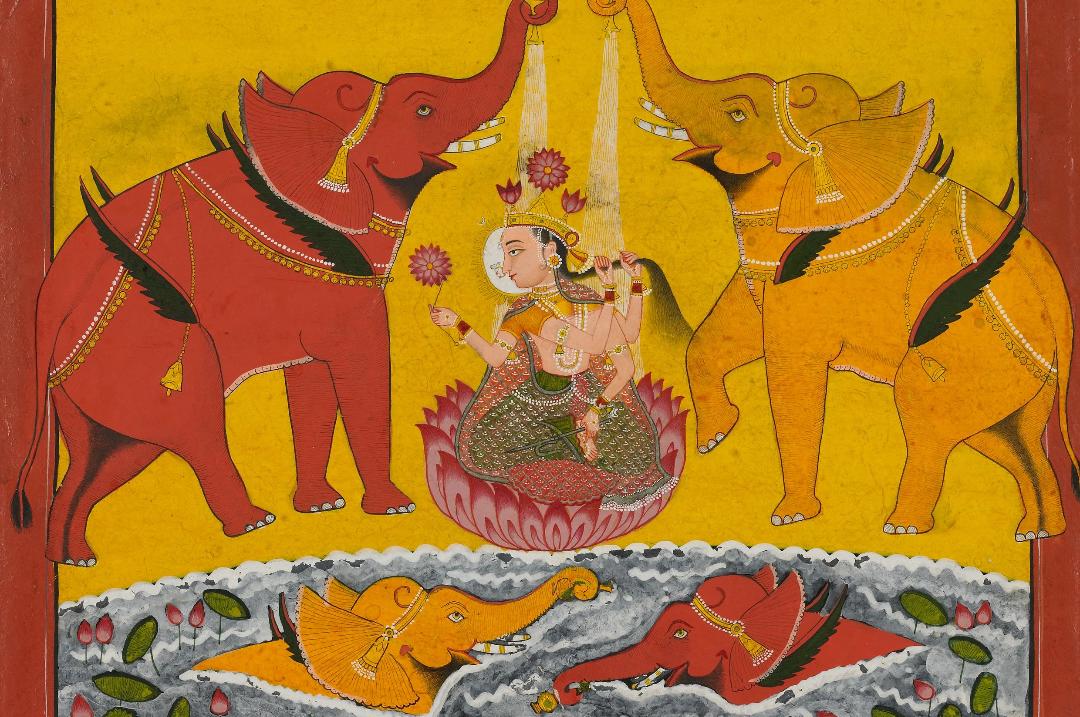

Le distinzioni furono introdotte in epoca precoce da abili scultori. Le divinità indù sono spesso raffigurate con più braccia e ogni mano è caratterizzata da un particolare «mudra» («gesto») o porta un attributo che permette all’osservatore di identificarle. Vishnu regge la conchiglia e il chakra («un’arma a forma di disco»), mentre Sarasvati porta un libro e una «vina» («strumento musicale a corde»). Le immagini del Buddha Shakyamuni lo mostrano con la sua caratteristica «ushnisha» («protuberanza cranica») e i lunghi lobi delle orecchie, mentre le mani presentano «mudra» che spiegano che cosa stia facendo, come meditare o predicare. Oppure, viene spesso raffigurato illustrando quegli episodi della sua vita che lo hanno condotto alla Via di Mezzo e all’Illuminazione. Nell’arte giainista, i «tirthankara» («vittoriosi») sono sempre raffigurati in meditazione, seduti o in piedi, e spesso hanno il simbolo dello «shrivatsa» («nodo infinito») al centro del petto, che li distingue dal Buddha. Ogni «tirthankara» ha poi un simbolo che permette di identificarlo.

Come avete strutturato mostra e catalogo?

Abbiamo esplorato diversi approcci, ma alla fine ha vinto quello pratico. I focus group convocati nell’ambito del progetto hanno rivelato che poche persone al di fuori delle comunità induista, buddista e giainista conoscevano i principi fondamentali di queste fedi e della loro arte. Quindi, mostra e catalogo iniziano con una sezione dedicata agli spiriti indiani della natura: «yaksha» e «yakshi» («spiriti della natura maschili e femminili»), «naga» e «nagini» («spiriti divini rappresentati come serpenti maschili e femminili») e divinità dalla testa di animale. Una volta spiegate storie e raffigurazioni di queste divinità, abbiamo potuto intrecciare un filo conduttore che ha guidato il resto del progetto, mostrando come questi spiriti siano stati assimilati da Giainismo, Buddhismo e Induismo e diffusi non solo in India, ma anche in Asia centrale, orientale e Sud-est asiatico. Il coautore Sureshkumar Muthukumaran dell’Università Nazionale di Singapore e io abbiamo diviso e condiviso ricerca e scrittura in base ai nostri interessi, competenze e aree di pertinenza.

Ardhanarishvara, Shiva e Parvati in un’unica divinità. © The Trustees of the British Museum

Un acquerello su seta del Buddha, Cina, AD 701-750 a.C. ca. © The Trustees of the British Museum

Quali sono i capolavori e i prestiti più significativi?

Abbiamo avuto la fortuna di collaborare con nove istituzioni che hanno offerto opere d’arte mozzafiato, alcune delle quali mai prestate prima, integrando le già eccezionali collezioni del British. La straordinaria «yakshi» («spirito femminile della natura») in terracotta con armi che emanano dai capelli, prestata dall’Ashmolean Museum, è una presenza di grande impatto nella sezione «Spiriti della Natura», mentre la serena scultura del «tirthankara» («maestro illuminato») giainista Parshvanatha, proveniente dal V&A, è il cuore della sezione giainista. Per la sezione «Oltre l’India», che esplora l’adozione e l’adattamento dell’arte indù e buddhista al di fuori del subcontinente indiano, la scultura di Harihara, alta quasi 2 metri, proveniente dal Musée Guimet, costituisce il punto focale. La mia scultura preferita del British è però una piccola e modesta figura in bronzo di dea che rappresenta un importante sviluppo nella storia dell'arte indù, in quanto è tra le prime sculture conosciute a presentare molte braccia.

Che quadro emerge del collezionismo privato e istituzionale legato all’arte indiana e del Sud-est asiatico?

La cocuratrice Kajal Meghani, autrice di una ricerca di dottorato da cui la mostra ha preso spunto, è rimasta particolarmente colpita dalla varietà di persone che stanno dietro alle donazioni, ai lasciti e alle vendite del British. Spicca ad esempio Achinto Sengupt, scienziato alimentarista nato a Dacca, in Bangladesh, in epoca coloniale, poi trasferitosi in Germania dove aprì una galleria d’arte con la moglie tedesca Irmgard. A lui dobbiamo una rara e antica scultura in bronzo di «yaksha», dal volto consumato e riplasmato da secoli di venerazione. La ricerca di Meghani è il primo caso in cui un museo nazionale inglese affronta globalmente il tema, identificando oltre 150 donatori sud-asiatici che hanno contribuito alle collezioni museali. Un fatto che sfida la percezione consolidata del British invitando a una comprensione più inclusiva e articolata delle sue origini e influenze.

Quali sono le principali istituzioni internazionali con cui avete collaborato?

Il British Museum vanta una partnership di lunga data con il Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya (Csmvs) di Mumbai e sta collaborando al Csmvs Ancient World Project, iniziativa internazionale unica nel suo genere che porta a Mumbai grandi opere d’arte antica per arricchire lo studio della storia mondiale. Un workshop tra British Museum e Csmvs è stato uno dei tanti modi in cui abbiamo collaborato. È da notare che per la durata della mostra «India antica: tradizioni viventi», sarà anche visitabile un’esposizione cocurata nella Sala 3 intitolata «Mumbai + Londra: nuove prospettive sul mondo antico». È inoltre molto importante sottolineare come abbiamo istituito un Community Advisory Panel composto da indù, giainisti e buddisti residenti a Londra, con cui abbiamo discusso numerosi aspetti della mostra, dall’allestimento alla gestione delle sculture sacre, fino ai prodotti in vendita nel bookshop. Da qui sono nate alcune scelte assolutamente innovative per un ambito museale, come l’uso di materiali il più possibile ecocompatibili e riciclabili: tutte le vernici utilizzate sono vegane, così come la carta del catalogo. Curatori e restauratori si sono tolti le scarpe per lavorare con le immagini devozionali, e i restauratori hanno utilizzato, quando possibile, materiali vegetariani o vegani.

Quali sono oggi il significato e la portata internazionale delle religioni e della spiritualità indiana?

Induismo, Buddismo e Giainismo sono religioni vive, praticate da quasi 2 miliardi di persone in tutto il mondo. Oggi ad esempio ci sono più buddhisti fuori dall’India che nella terra di origine. Volevo evidenziarlo in mostra e lo abbiamo fatto in diversi modi, ad esempio con didascalie che sottolineano il contributo del Community Advisory Panel. Abbiamo anche prodotto 4 filmati, per i quali siamo stati accolti in luoghi sacri del Regno Unito come l’Oshwal Jain Derasar, il tempio buddista thailandese Buddhapadipa e due case private. Da questi filmati, bellissimi e profondamente toccanti, emerge come gli elementi fondamentali della fede e del rituale rimangono immutati e vengono spesso tramandati di generazione in generazione, mentre alcune pratiche si adattino e cambino quando le persone si trasferiscono in paesi diversi. Mia nonna ad esempio, nata e cresciuta in Tanzania, ha imparato i rituali indù e i testi sacri da sua nonna tramandandoli poi a mia figlia, che ha introdotto nuovi elementi: durante il Diwali, la grande festa induista delle luci, non solo venera la dea Lakshmi con preghiere e rituali, ma anche le scrive.

Naga, XVII secolo. © The Trustees of the British Museum

Maestro Jain illuminato e seduto in meditazione, 1150-1200 ca. © The Trustees of the British Museum