Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Elena Franzoia

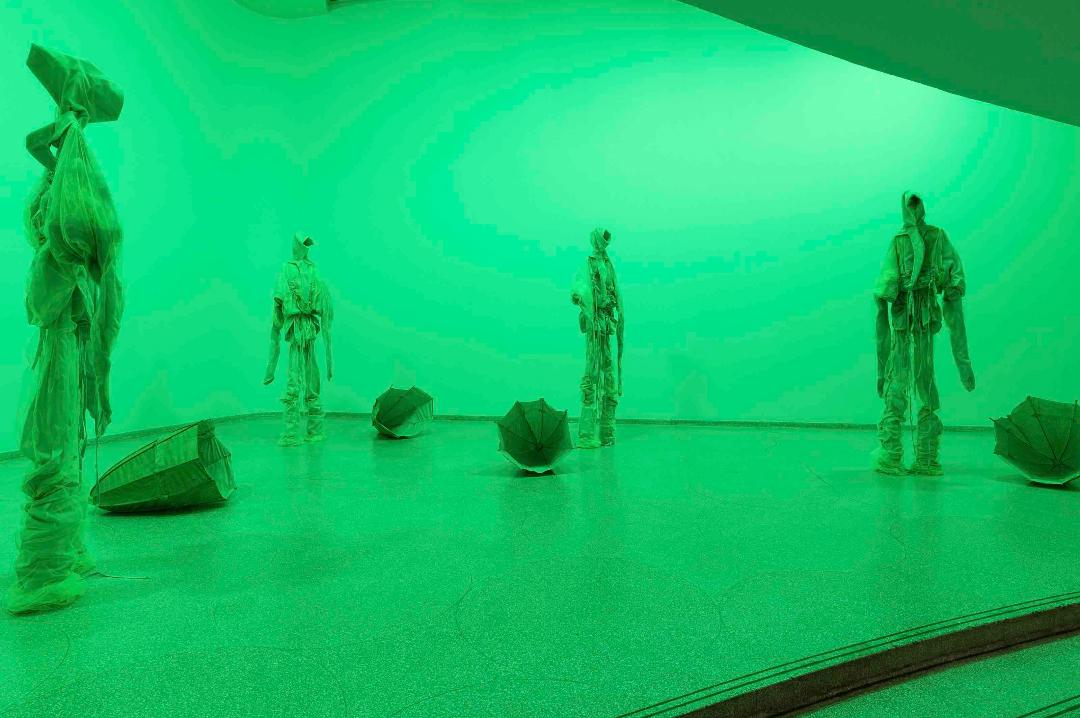

Leggi i suoi articoliCon «Sandra Mujinga. Skin to Skin», dal 13 settembre all’11 gennaio 2026 lo Stedelijk Museum offre all’eclettica artista di origine africana, ma residente in Norvegia, l’occasione di realizzare l’opera finora più importante della sua carriera, trasformando il piano inferiore del museo in un regno desolato e ultraterreno in cui suoni, luci e specchi accompagnano 55 figure identiche che occupano lo spazio, muti testimoni di un mondo distopico. «Skin to Skin» nasce dalla collaborazione tra Stedelijk e Belvedere di Vienna, da cui provengono i curatori Melanie Bühler (Stedelijk) e Axel Köhne (Belvedere). Sandra Mujinga (nata nel 1989 a Goma, Repubblica Democratica del Congo) combina arti visive e performance, musica e strumenti digitali per creare realtà alternative che mettono in discussione la nostra visione del mondo. Nel 2021 ha vinto il Preis der Nationalgalerie. Le sue opere sono state esposte in istituzioni come il Museo Guggenheim, il MoMA, la Triennale di Yokohama e la Biennale di Venezia nella mostra internazionale «Il latte dei sogni» curata da Cecilia Alemani nel 2022. Abbiamo intervistato l’artista.

«Skin to Skin» è considerata l’opera più ambiziosa della sua carriera internazionale. Perché Amsterdam e perché lo Stedelijk Museum?

Lo Stedelijk ha una lunga tradizione e un posto significativo nella storia dell’arte. Visitare il museo da studentessa è stato estremamente importante per me, e ora esporre lì mi sembra quasi surreale. Sto ancora elaborando il fatto.

Un tema centrale della mostra è la perdita di identità, tipica del mondo contemporaneo, provocata dalla tecnologia digitale. Perché allora un titolo così fisico come «Skin to Skin»?

L’ispirazione nasce dall’idea dei doppelgänger («sosia», Ndr) e da come i corpi possano nascondersi in piena vista attraverso la moltiplicazione. Il libro Doppio. Il mio viaggio nel mondo specchio di Naomi Klein mi ha spinto ulteriormente ad approfondire questi temi. Creando versioni multiple, volevo sfumare i confini tra originale, copia e falso, sfidando i concetti di autenticità e origine. Ho pensato all’intimità online, dove i volti circolano come maschere attraverso la tecnologia deepfake, e alla brutalità implicita nel passare da una pelle all’altra attraverso la clonazione. Le ombre hanno giocato un ruolo chiave, una dimensione invisibile del corpo che diventa più significativa quando i corpi si moltiplicano. Con la clonazione, sorgono domande su che cosa ha la precedenza e quali siano i valori.

Quanto è stato importante per lei vivere in luoghi così diversi come Oslo, Nairobi e Berlino e come si riflette nel suo lavoro?

Sono sempre stata in movimento, fin da piccola. Questo senso di transizione ed energia ha profon-damente influenzato il mio lavoro. Trasferirmi in nuove città risveglia la mia consapevolezza, le mie esigenze e il mio modo di affrontare le sfide artistiche. Sono cambiamenti che spesso implicano rallentamenti e lentezze, costringendomi ad affrontare nuovi modi di sperimentare e adattarmi, e alimentando quindi il mio processo creativo.

Oltre a essere un’artista visiva, lei è anche musicista e DJ. Come si traduce questo nel suo approccio artistico?

Considero il suono una forma di scultura, un’estensione della mia pratica. Lavorare con suono e materiali tangibili mi sembra naturale. Il suono mi ha aiutato a pensare a corpi invisibili ma presenti, come tracce o fantasmi. Le frequenze e il modo in cui il suono viaggia nello spazio sono diventati strumenti per esplorare influenze invisibili e il modo in cui i corpi possono comunque avere importanza anche quando non sono visibili.

Perché considera la mostra di Amsterdam un momento chiave della sua carriera e com’è strutturata?

Rappresenta una pietra miliare perché offre un’occasione importante per mostrare la mia pratica in evoluzione intorno a temi come il controllo fisico e il nostro rapporto con le identità digitali. L’opera è un’installazione immersiva che presenta 55 corpi moltiplicati, elementi architettonici specchiati, luce verde e suono. Attraverso questa molteplicità, voglio evocare nozioni di parentela e protezione collettiva, sottolineando come l’individuo sia supportato dalla collettività.

Un altro tema profondamente sentito nel suo lavoro è il rapporto con uno spazio percepito come distopico e inquietante. Da dove nasce questa percezione?

Non lo definirei distopico o inquietante, quanto piuttosto mutevole. Trovo la parola «apocalisse» interessante perché è spesso associata alla distruzione, ma in realtà significa «svelamento». Il mio lavoro si occupa spesso di occultamento e di ciò che è nascosto sotto strati superficiali, ciò che è sempre presente ma non affrontato, come un basso sottostante, percepibile solo alle fre-quenze più alte; è sempre stato lì. L’idea di loop mi aiuta ad affrontare questi temi, riconoscendo che, nonostante la conoscenza condivisa che mira a migliorare il mondo, costruiamo continuamente nuove realtà violente.

Il tessuto è uno dei suoi materiali preferiti. Perché questa scelta?

I tessuti mi aiutano a riflettere sull’opacità. Penso al tessuto come a una sorta di pelle che copre, nasconde e rivela. È intimo e pratico, direttamente collegato alla nostra esperienza corporea. Mi interessa anche la storia del tessile come fondamento della tecnologia computazionale, come nel lavoro di Ada Lovelace e nel telaio Jacquard. La moda e gli abiti, soprattutto quelli non indossati ma che raccontano storie, diventano gusci che viaggiano e portano con sé un significato, cosa che trovo profondamente avvincente.

Quanti altri media, come il cinema e i video in generale, hanno influenzato la sua passione per il postumanesimo e la fantascienza?

Cinema e video sono stati cruciali. Per questo progetto, ad esempio, il film «Us» di Jordan Peele mi ha ossessionato perché esplora l’inquietante idea di essere sostituiti da un replicante, toccando questioni di identità, razza e controllo. I corpi neri, in particolare, sono spesso a rischio di misconoscimento e violenza attraverso la generalizzazione e le tecnologie distorte di controllo. Moltiplicando i corpi nell’installazione, intendo confrontarmi con queste tensioni, interrogandomi su come le identità siano costruite, percepite e rese vulnerabili attraverso atti di sdoppiamento e replicazione, ma anche protette.