Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Louisa Buck

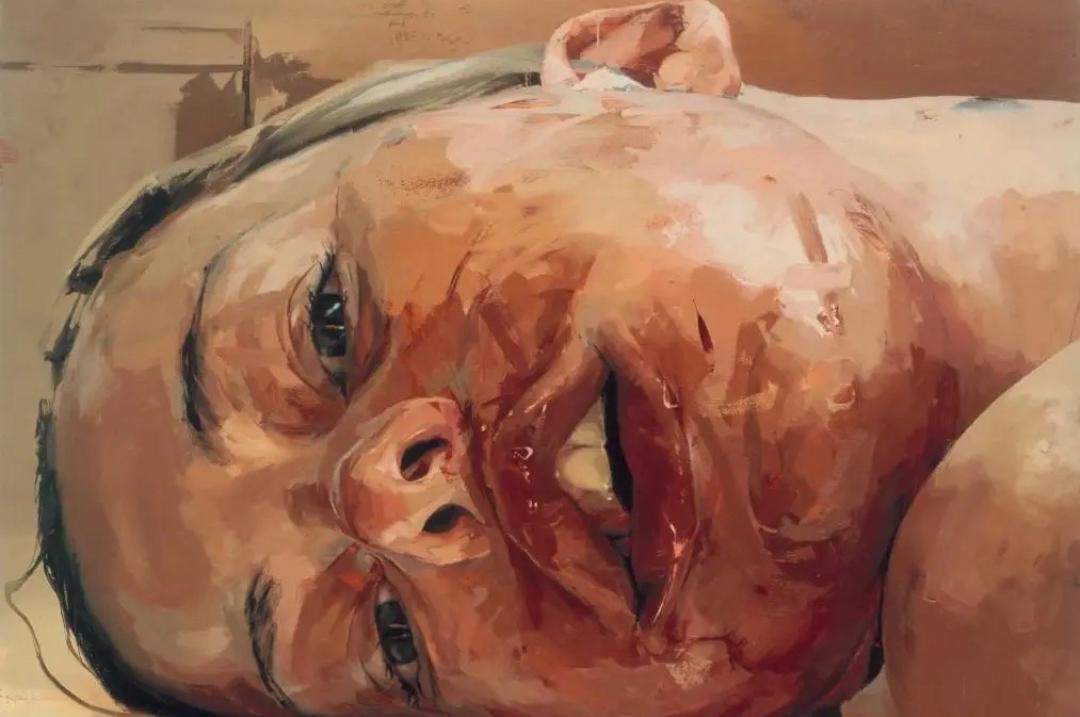

Leggi i suoi articoliDa oltre trent’anni l’artista britannica Jenny Saville (Cambridge, 1970; vive a Oxford) esplora, dilata e rinnova le possibilità di rappresentazione del corpo umano. Poco più che ventenne, appena uscita dalla Glasgow School of Art, le sue monumentali tele raffiguranti nudi femminili catturarono l’attenzione del collezionista Charles Saatchi, che nel 1994 ne espose le opere nella sua celebre galleria londinese, dopo averle commissionate e acquisite. Tre anni più tardi, Saville figurava già tra i protagonisti della mostra «Sensation: Young British Artists from the Saatchi Collection» presso la Royal Academy of Arts di Londra, nonostante la sua profonda affinità con la storia dell’arte e le sue tradizioni la distinguesse nettamente dalla maggior parte degli YBA suoi coetanei.

Nel tempo, il riconoscimento da parte del mercato è stato notevole: nel 2018 ha infranto il record d’asta per un’artista donna vivente, quando da Sotheby’s a Londra il suo autoritratto «Propped» (1992) è stato venduto per 9,5 milioni di sterline (diritti inclusi). Tuttavia, la consacrazione istituzionale, soprattutto nel Regno Unito, è giunta più lentamente. La Tate possiede un’unica opera, «Trace» (1993-94), in prestito a lungo termine dal gallerista Larry Gagosian (da cui Saville è rappresentata dal 1997). Una lacuna che però si sta colmando con una grande retrospettiva alla National Portrait Gallery di Londra. «The Anatomy of Painting», aperta nel mese di giugno e in corso fino al 7 settembre, ripercorre la pratica pittorica di Saville dagli anni Novanta ai nostri giorni. Abbiamo incontrato l’artista.

La sua nuova mostra si tiene alla National Portrait Gallery, ma i suoi dipinti e disegni che ritraggono volti e figure vanno ben oltre la tradizione del ritratto, attivando dialoghi stratificati e complessi su come la pittura figurativa possa essere rivitalizzata nel XXI secolo.

Non è che non siano ritratti; piuttosto, spingo il genere in molteplici direzioni. Alcuni li percepiranno come ritratti tradizionali, seppur con deviazioni che forzano i limiti del linguaggio ritrattistico, portando a riflettere diversamente sul concetto stesso di ritratto, o forse riportandovi lo sguardo con nuova consapevolezza. Tutto dipende dallo spettatore. Insieme alla curatrice, abbiamo privilegiato ritratti di teste, ma vi sono anche figure intere, per offrire una rappresentazione del mio percorso: è stimolante osservare come il mio lavoro si sia evoluto, passando dalla costruzione della forma all’esplorazione più intima della materia pittorica.

Opere giovanili, come «Propped» (1992) o «Plan» (1993), commissionata da Saatchi, mettevano in evidenza la carne e le forme femminili piuttosto che i volti. Qual era l’intento dietro questa centralità del corpo, della corporeità?

Credo che per me sia sempre stato così. C’è un filo conduttore molto saldo che attraversa tutta la mia opera: se si osserva il mio percorso nella sua interezza, si coglie un’indagine costante della raffigurazione del corpo umano da molteplici angolazioni. All’inizio mi sentivo più legata alla tradizione del realismo britannico. Nella mia sensibilità cromatica e nel modo di comporre l’immagine, le influenze principali erano Freud, Bacon e Auerbach, oltre a un profondo interesse per i Maestri antichi. La Glasgow School of Art conservava una solida tradizione figurativa, con corsi dedicati alla pittura e al disegno, laddove molte accademie inglesi erano già passate all’arte concettuale, una caratteristica che si adattava perfettamente alla mia inclinazione. Poco prima di entrare a Glasgow, inoltre, nel 1988, ho visto la mostra di Lucian Freud alla Hayward Gallery che ha lasciato un’impronta indelebile sulla mia visione.

Queste prime opere mostrano corpi inequivocabilmente femminili, potenti ma anche in posizioni precarie. In «Plan» il corpo è segnato dalla chirurgia estetica; in «Propped»compare sullo sfondo un testo della teorica femminista Luce Irigaray. Intendeva riformulare la rappresentazione del corpo femminile attraverso una lente femminista?

Mi è difficile adesso risalire con precisione al mio pensiero dell’epoca. Di certo però c’è stato un momento in cui, durante lo sviluppo del mio linguaggio pittorico, quelle teorie mi giravano intorno, per poi confluire nel mio lavoro, in particolare in occasione della mostra di laurea.

Nel 2007 e 2008 ha avuto due figli. In che modo la maternità ha influito sulla sua pratica artistica?

Per me fare arte è come tenere un diario: il mio lavoro si è evoluto verso quei temi in modo naturale. La maternità è profondamente bella, potente, struggente; è una dimensione meravigliosa della nostra storia umana. Le molteplici rappresentazioni della madre col bambino nella storia dell’umanità, dal Cristianesimo alle divinità della fertilità, hanno acquisito rilevanza, e da lì sono scaturite le opere. Volevo in modo particolare catturare la gravidanza e il movimento impetuoso dei corpi infantili: ho studiato disegni rinascimentali della Madonna col Bambino, così come quelli a inchiostro di Rembrandt raffiguranti madri e figli.

Il suo legame con la storia dell’arte è profondo e vivissimo. Perché è importante mantenere questo dialogo attuale?

Ogni pittore contemporaneo che guarda ai Maestri antichi non può che trovarli attuali. Basta entrare nella sala di Tiziano alla National Gallery: è una visione mozzafiato. I Maestri si rinnovano a ogni epoca, parlano in modo diverso a ogni generazione di artisti. Sono parte integrante del dialogo pittorico.

Una costante della sua opera è la dimensione monumentale. Ricordo quando vidi «Propped» alla Saatchi Gallery: aveva un’aura epica.

È il mio modo naturale di lavorare, tutto qui. Amo la grande scala. Mi piace rappresentare corpi e teste da una prospettiva dal basso verso l’alto, che conferisce solennità, dramma, imponenza. Quando realizzai «Shift» e «Fulcrum» e le opere per la mia prima mostra newyorkese da Gagosian, nel 1999, cercavo proprio quella grandezza. Era un progetto ambizioso.

La materia pittorica, soprattutto nelle opere più recenti, in impasto spesso denso, coinvolge lo spettatore in una relazione fisica con la pittura stessa. Seppur ancorata alla figurazione, la sua opera vibra di elementi astratti.

È proprio lì che si annida la tensione del mio lavoro. Su grande scala, la pittura figurativa tende a diventare più astratta. Tuttavia, la costruzione di una figura o di un volto implica un processo razionale, che è parte integrante del mio approccio: mi piace avere un’immagine a cui aggrapparmi. Allo stesso tempo, la materia pittorica si emancipa, e ottenere un certo grado di realismo a queste dimensioni è una vera sfida. Quando ci si avvicina alla tela, si entra in conversazione con la pittura, oltre che con la persona ritratta: è un’esperienza entusiasmante. C’è un piacere sensuale nella materia e insieme nell’essere umano che ha posato. Vorrei che dalla pittura trasparisse una positività della vita. Quando dipingo, vivo intensamente il presente.

La mostra s’intitola «The Anatomy of Painting», l'anatomia della pittura, ma in realtà sono presenti anche grandi disegni a carboncino e pastello. Come decide se un’opera sarà un dipinto o un disegno?

È un’evoluzione organica, più giocosa che pianificata. Il disegno è parte essenziale di me. Amo osservare i disegni, di ogni artista: che sia un Richter, un Basquiat, un Leonardo o un Dürer. Il disegno, a differenza del dipinto, non è gravato dalle stesse stratificazioni storiche. Può attraversare il tempo in un modo che la pittura non consente, è ancorato irrimediabilmente al momento in cui fu creato. Adoro il carboncino per la varietà di formati che consente: si possono sovrapporre corpi, creare profondità non solo attorno ma anche attraverso l’immagine. È un linguaggio stimolante. Disegno e pittura si intrecciano continuamente.

Eppure, il suo primo e duraturo amore resta la pittura ad olio.

Nessun altro medium possiede la densità cromatica dell’olio. Ho provato l’acrilico, ma lo trovo frustrante. L’olio ha una profondità di pigmento impareggiabile. Ho realizzato cicli in carboncino e pastello, ma il mio linguaggio è la pittura ad olio. Ho studiato i pastelli di Degas e di de Kooning, trovandone il modo di costruire la forma assai stimolante, ma tutto ciò è poi rientrato nella mia pittura a olio. Per me, dipingere è una sorta di filosofia: il fatto che la pittura non abbia altra funzione nella società se non essere sé stessa, le conferisce una potenzialità unica. Il rapporto tra questa superficie irripetibile e la nostra singolare natura umana è, a mio avviso, potentissimo. La pittura ha la capacità di comunicare qualcosa di reale, pur restando leggermente distaccata dalla quotidianità. Questo è ciò che continua ad affascinarmi. Sono una pittrice pittorica, una pittrice nel midollo. È il mio modo naturale di esprimermi.

Lei fin dall’inizio ha conosciuto un successo di mercato notevole, battendo anche record d’asta. Ma sembra preferire una posizione defilata, lontana dai riflettori del mercato.

Non ho molto da dire sul mercato dell’arte. L’unica cosa che so con certezza è che non ti rende né un pittore migliore né peggiore. L’unica cosa che conta è fare il miglior dipinto possibile; l’opera deve essere com’è. E questo è ciò che ho sempre fatto.

Jenny Saville. Foto A. Saville