Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliMiguel Angel García Vega, giornalista di «El País», descrive in un articolo la sempre più frequente e disinvolta osmosi tra mondo istituzionale e mercato dell’arte. È un gioco di porte girevoli, recita il titolo, in cui autorevoli curatori o direttori di musei prestano occasionalmente o continuativamente il loro talento, il loro sapere e, ovviamente, le loro conoscenze (non tanto nel senso solo scientifico quanto in termini di rapporti con collezionisti e artisti) all’organizzazione di mostre in gallerie o alla formazione dei cataloghi delle case d’asta. Lo hanno fatto, tra gli altri, John Elderfield e Peter Galassi del MoMA per una mostra di fotografia da Gagosian; Lisa Dennison, direttrice del Guggenheim di New York, per Sotheby’s, o Robert Storr, rettore a Yale, per una mostra di Ad Reinhardt da David Zwirner. D’altra parte, dice Bartomeu Marí, curatore del Macba di Barcellona, le case d’asta e le fiere sono diventate i veri arbitri del gusto e del valore, sottraendo un ruolo un tempo ricoperto dai musei e dai critici. Questi ultimi, del resto, sono scomparsi, sostituiti dai curatori, ibride figure un po’ critici, molto manager, e, quando proprio le cose vanno bene, art consultant istituzionalizzati. Quanto ai musei, le retrospettive o le monografiche hanno da tempo mandato in pensione le mostre collettive di taglio critico o quanto meno con intenti storici e scientifici. A organizzarle, o se non altro a mettere in piedi esposizioni con un indirizzo tematico (spesso opportunamente vago) sono oggi le centinaia di biennali d’arte contemporanea, multinazionali i cui soci di maggioranza sono i più potenti galleristi. Se secondo «The Art Newspaper», partner in lingua inglese di «Il Giornale dell’Arte», tra il 2007 e il 2013 gli artisti di cinque gallerie (Pace, Gagosian, David Zwirner, Marian Goodman e Hauser & Wirth) sono stati gli unici partecipanti a un terzo delle mostre organizzate nei musei statunitensi, per le biennali l’oligarchia galleristica si estende numericamente, sia pure di poco, allo scopo di rifornire un circuito (e un mercato) sempre più affollato. Demonizzare il mercato come deus ex machina della produzione artistica sarebbe ingenuo e antistorico. E poi non è detto, come sostiene in questo numero di «Vernissage» un raffinato antiquario (ma che conosce bene anche il contemporaneo) come Carlo Virgilio, che a volte l’occhio del mercante non sia più acuto di quello dell’accademico.

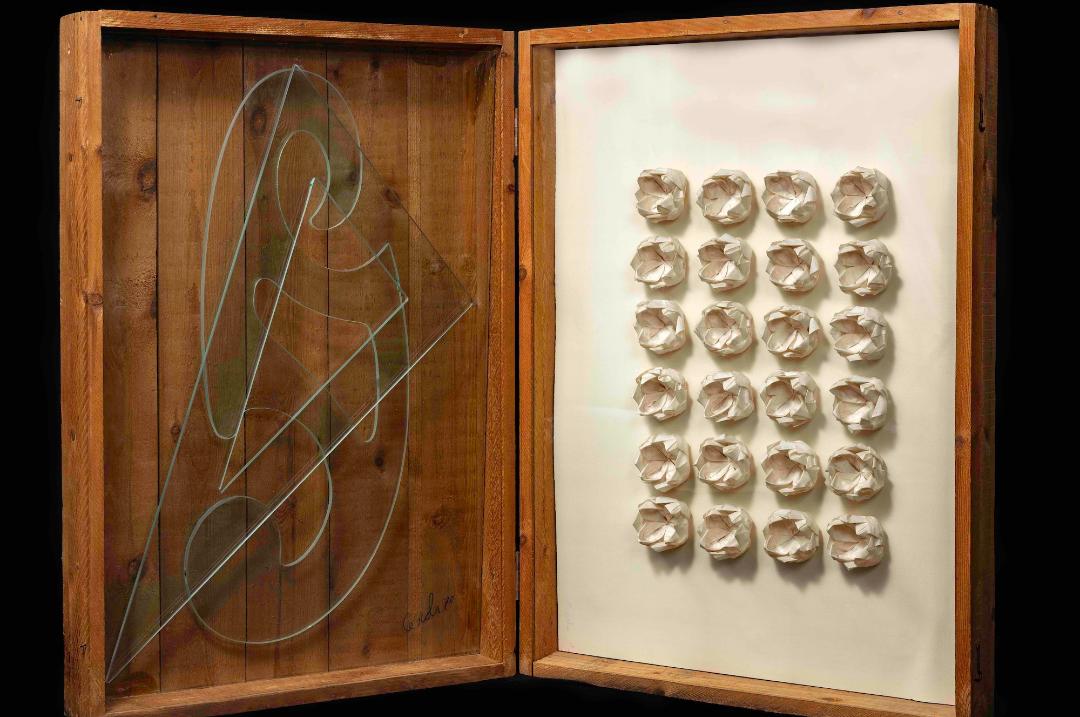

È molto più grave, invece, che un sistema che sbandiera democrazia, correttezza politica e libertà di espressione sia in realtà un esempio lampante di monopolio culturale: eppure ne fanno parte e lo alimentano quelli che regolarmente protestano a favore della libertà d’informazione e contro le dittature di ogni latitudine (vero Ai Weiwei?). Se un ristretto gruppo di persone decide ciò che va esposto e promosso, e se questo club è composto esclusivamente da mercanti, i rischi sono almeno due. L’arte contemporanea, il cui sistema è oggi uno dei principali circuiti di divulgazione culturale e se vogliamo di informazione, è offerta come un prodotto omologato, controllato e uniformato. A sostenere questa estetica di regime è tutto l’indotto, non escluse le riviste che un tempo potevano a ragione fregiarsi del titolo di «militanti», su cui scrivono gli stessi curatori-manutentori di questa gigantesca macchina itinerante. In questo scenario orwelliano, è come se nel mondo mediatico (e l’arte ne è ormai parte) le notizie provenissero da un’unica emittente. La seconda conseguenza si palesa con evidenza anche nel mercato italiano attraverso la programmata e ciclica «rivalutazione» di determinati artisti. La conditio sine qua non per far funzionare il business è che si tratti di artisti di seconda fila ma storicizzati e dei quali esista un ampio magazzino di opere, tale da accontentare tutte le tasche. Non si è ancora spento il revival dei Bonalumi, dei Turi Simeti e di Scheggi che già si tenta il rilancio di Scanavino, Agnetti e Colombo. La stessa cosa, beninteso, avviene all’estero con gli artisti mid-career. In entrambi i casi si impongono al pubblico comprante o puramente vedente dei «valori» astratti come i titoli azionari, ed ecco perché è inutile lamentarsi se i collezionisti si abbeverano all’immaterialità di internet. E le mostre? Siamo sinceri: più che esperienze visive ormai sono dei cocktail party, occasioni sociali come potevano essere nell’Ottocento le corse ippiche, dove parlando del più e del meno chi poteva puntava qualche soldo sperando di azzeccare il cavallo vincente o il ronzino in giornata di grazia.

Altri articoli dell'autore

Da Piranesi all’artista contemporaneo Philip Goldbach, da Twombly a Rauschenberg, nel corso dei secoli non pochi artisti hanno fondato sull’atto dell’eliminare la loro ricerca

Una mostra alla Pinacoteca Agnelli di Torino è la nuova tappa della lunga rivincita della pittrice americana scomparsa nel 1984. Nei suoi quadri, i volti e le contraddizioni di una città, New York, divisa tra celebrity ed emarginati. Una grande artista a lungo incompresa o una mediocre ritrattista rilanciata dal neofemminismo e dalle mode?

Nelle salette della Torre Borgia esposte 39 opere raccolte dall’intellettuale, critico e vicedirettore della Rai

Mentre il Catalogo generale comincia a riordinare una produzione tanto vasta quanto disordinata, l’artista romano sta attraversando una delle sue molte rinascite