Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoli«Sironi è morto il 13 agosto in una clinica di Milano, nel giorno più caldo dell’anno, e questo giorno era una domenica, una domenica deserta come lo sono le domeniche milanesi alla vigilia di ferragosto», ricordava lo scrittore, poeta e critico Raffaele Carrieri. Era il 1961. L’esiguo corteo funebre, ridotto ai familiari più stretti e a pochi sodali, scrive Elena Pontiggia nella bella biografia dedicata all’artista (edizioni Johan & Levi), «attraversa una Milano deserta, metafisica, che sembra uscita da un suo quadro». Si concludeva così, sessant’anni fa (l’artista ne aveva 76) la vita «di un pittore di genio assai simile a un’officina», aggiungeva Carrieri, riferendosi a un’attività intensa anche negli ultimi giorni.

A vegliare sulla memoria e sull’opera di Mario Sironi è l’Associazione a lui intitolata, fondata nel 2007 da Claudia Gian Ferrari e ora presieduta da Andrea Sironi-Strausswald, nipote dell’artista. Al suo fianco, nell’organizzazione delle mostre che, esplorando e studiando l’ingente materiale dell’«officina Sironi», ne confermano non solo la varietà ma anche la straordinaria qualità, sono il critico Fabio Benzi e i galleristi Estemio e Alan Serri, titolari della Cinquantasei di Bologna.

Il nuovo appuntamento in galleria è dal primo maggio al 30 giugno, con una sessantina di opere. Alcune sono inedite, altre sono ormai diventate punti di riferimento per gli studiosi dell’artista, come la tempera preparatoria definitiva per le figure di «La Giustizia e la Legge» del mosaico «L’Italia corporativa» nel Palazzo dell’Informazione di Milano, oppure il bozzetto preparatorio «Venezia. L’Italia e gli studi», concepito per la pittura murale eseguita nel 1936 nell’Aula Magna di Ca’ Foscari a Venezia.

Proprio la pittura murale, all’insegna di quell’alto concetto di «Decorazione» perseguito dall’artista, è uno dei quattro capitoli attraverso i quali la rassegna documenta i vari ambiti della produzione sironiana. Dunque non manca l’illustrazione, un versante tutt’altro che secondario (come ha chiarito la stessa Pontiggia), con vignette realizzate per «Il Popolo d’Italia» e l’annessa «Rivista illustrata» dal 1921 al 1942 e l’attività legata alla scenografia teatrale.

Un bozzetto per copertina del 1934 probabilmente per «Anno XIII Rivista della giovinezza» (tempera e collage) rivela il maestro della composizione che disegnava da sé la copertina della celebre monografia dedicatagli da Agnoldomenico Pica e pubblicata postuma, e che poteva spaziare agilmente dalla figurazione all’astrazione (ormai prossima all’Informale) mantenendo altissima la «temperatura» tragica e drammatica del suo stile.

Sul «Pittore» è del resto incentrata una sezione particolare della mostra: si va da un paesaggio dipinto da un Sironi quindicenne alla «narrazione simultanea» di una «Composizione con nudo» della fine degli anni Quaranta, preziosa tempera che in quattro «scene» sembra contenere tutte le intonazioni tematiche e stilistiche di questo gigante del ’900, riconosciuto come tale dal suo più celebre ammiratore, Pablo Picasso.

Il bozzetto preparatorio «Venezia. L’Italia e gli studi» per la pittura murale eseguita da Mario Sironi nel 1936 nell’Aula Magna di Ca’ Foscari a Venezia (particolare)

Altri articoli dell'autore

Mentre l’edizione italiana della rivista «Flash Art», nata nel 1967, diventa annuale, abbiamo chiesto al suo fondatore di raccontarne la storia: «Ho visto di tutto, ma nulla è paragonabile ai cambiamenti odierni»

Fantasia, poesia, manualità e soggettività sono stati a lungo i tabù imposti dal Concettualismo: l’artista torinese, che compirebbe 100 anni nel 2026, li ha trasgrediti ad uno ad uno, anticipando di decenni ciò che oggi è parte fondamentale del lavoro di molti suoi attuali colleghi, e non solo donne

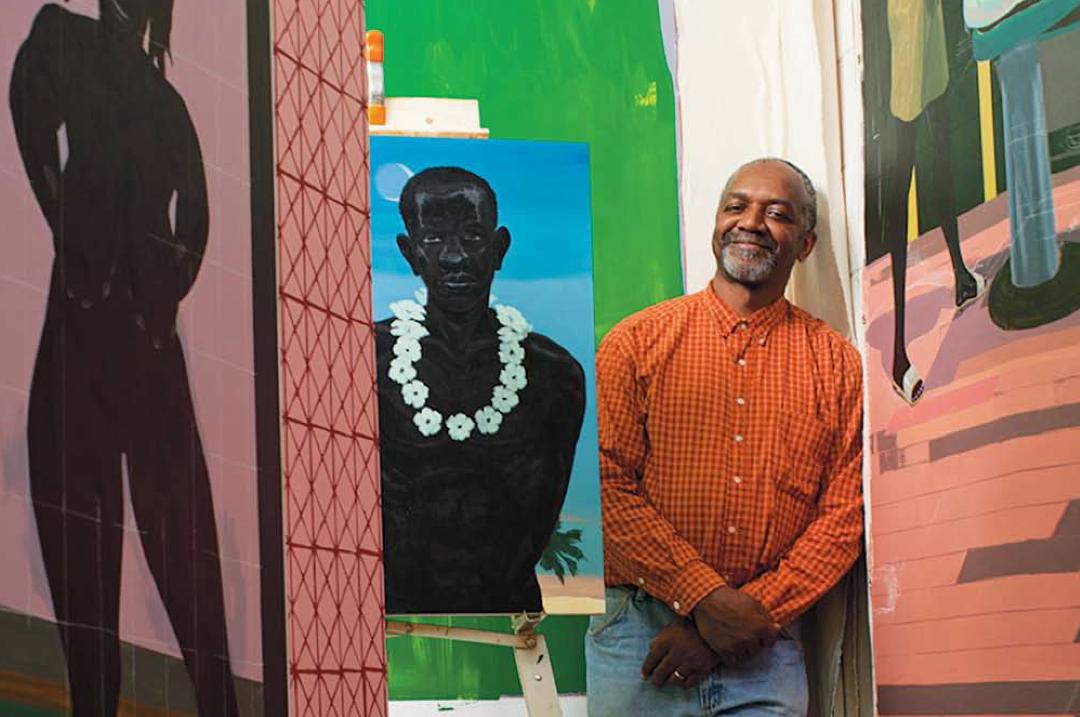

L’acclamato artista figurativo dipinge con la maestosità di un Old Master scene quotidiane della comunità nera. Nel sapiente dosaggio di citazionismo, kitsch, folklore, tragedia e ironia, dal suo lavoro emerge un messaggio: la felicità è possibile

Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria