Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Miliani

Leggi i suoi articoli«Abbiamo appena trovato un sacello di un culto pagano dai lati di circa quattro metri contenente la base di una grande statua, asportata in antico, e un altare. Lo scavo ne ha rivelato il rito di chiusura e di distruzione dopo l’anno 406 d.C., come dimostrano le monete lì rinvenute», esclama entusiasta al telefono dai declivi appenninici Adriano La Regina.

L’archeologo, insieme con studenti dell’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’arte (Inasa) che presiede, continua infatti le ricerche sul sito sannitico poi inglobato dai Romani. Aveva lanciato l’allarme, un anno fa, per la mancanza di fondi.

Il crowdfunding via web ha dato esiti positivi, benché La Regina ritenga che ripeterlo non darebbe molti frutti. Se la caccia ai fondi non finisce, un accordo tra Mibact e Ministero delle Infrastrutture siglato a maggio su «75 cantieri della cultura» destina a Pietrabbondante un milione di euro per restauri, ricerche e, soprattutto, per rendere più chiara e accessibile la visita al pubblico aprendo nuovi percorsi.

La somma sarà gestita dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise diretta da Teresa Elena Cinquantaquattro. «Permetterà di concludere un lotto importante di scavi, renderà più fruibile e raddoppierà l’area archeologica visitabile, osserva l’ex soprintendente di Roma. Il Ministero investe anche sul restauro della domus publica del santuario che ebbe la sua fioritura più cospicua tra la fine del IV e l’inizio del I secolo a.C. Voglio ricordare che Pietrabbondante ha monumenti come un teatro ellenistico senza paragoni in Italia, perché i teatri ellenistici sono stati tutti riadattati secondo l’architettura teatrale romana. Qui invece il teatro non ha subito trasformazioni».

La città sacra vanta un grande tempio sul podio, il più grande che si conosca in ambiente italico, abbinato al teatro, e altri edifici sacri. La domus publica «è lunga un centinaio di metri, poiché occupa gran parte di una terrazza di 110 metri, e nel suo genere è unica perché ha una grande aula per banchetti rituali e riunioni sacerdotali e quindi era una curia sacerdotale. A Roma non sappiamo dov’erano le curie pertanto questo edificio illumina anche su Roma», appunta lo studioso.

Secondo l’archeologo i lavori potrebbero concludersi entro il 2017. «I risultati sono straordinari, insiste, abbiamo scoperto un tempio con funzione di erario dalla planimetria del tutto originale, abbiamo individuato un’area con materiali perfino più antichi di quelli ellenistici».

E torna a raccontare del sacello: «Obbedendo alle disposizioni imperiali per sopprimere i culti pagani e demolire i relativi templi, alla sua distruzione parteciparono più di cinquanta persone che depositarono, secondo una ritualità pagana, una lucerna e un piccolo gruzzolo di monete a mano a mano che l’ambiente veniva sepolto con terra, sassi e con elementi architettonici smembrati di altri edifici sacri. È una testimonianza del grande conflitto di religioni che nei primi decenni del V secolo d.C. condusse alla fine del paganesimo e dell’antichità classica».

Infine tiene a ribadire che la ricerca scientifica, se sostenuta, paga: «Sarà il turismo e quindi la comunità a beneficiare degli investimenti e quindi delle informazioni che affluiscono in proporzione alle ricerche fatte».

Altri articoli dell'autore

140 associazioni hanno inviato un appello alla presidente della Regione e alla Giunta per chiedere l’annullamento del progetto già bocciato da Ministero e Soprintendenze. Via libera del Consiglio di Stato. Il 13 gennaio è prevista un’udienza al Tar dell’Umbria

Lo riferisce un articolo di prossima pubblicazione sulla rivista accademica «Archeometry» dell’Università di Oxford, frutto di un lavoro di squadra: dopo aver esaminato alcuni campioni e confrontato i risultati con le banche dati, si è arrivati a supporre che l’evento ha avuto luogo tra i 4.200 e i 2.200 anni fa

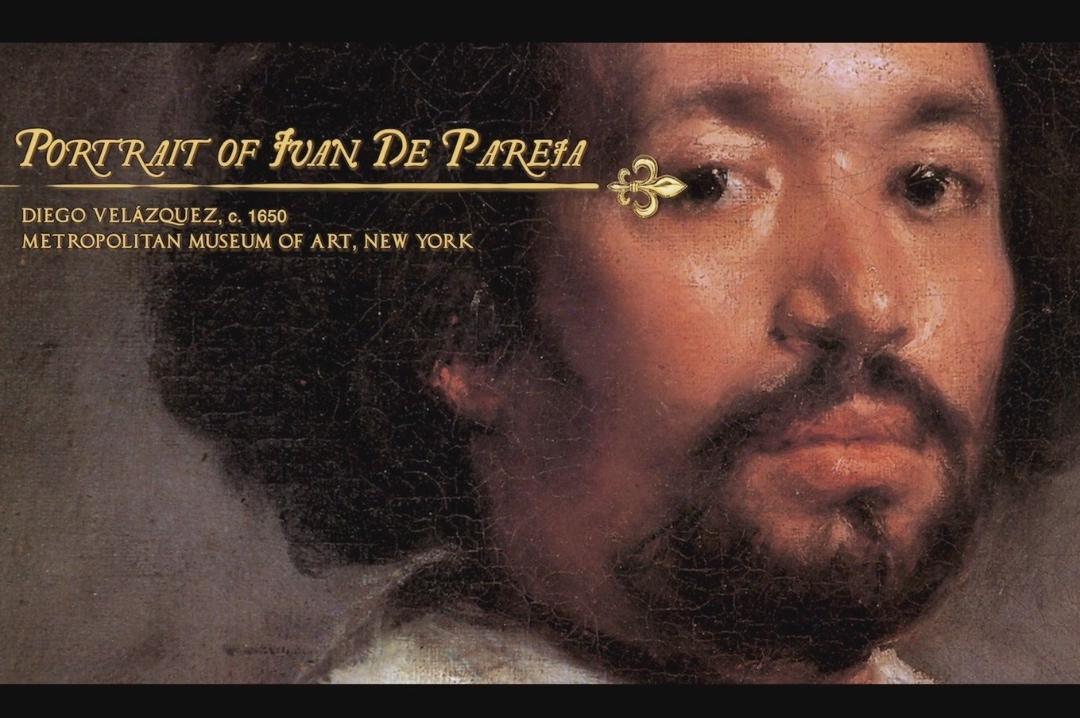

«We Were Here», il documentario di Fred Kudjo Kuwornu presentato alla Biennale di Venezia del 2024, è in corsa per le nomination alle statuette di Los Angeles. «Nel ’500 e ’600 troviamo soggetti neri anche in dipinti di artisti famosi. Ho cercato di intercettare quel momento dell’Europa in cui la razza non era una categoria su cui costruire differenze o un’ideologia razzista», racconta il regista

Sei anni fa il critico d’arte insultò l’allora presidente di Italia Nostra, contraria al prestito al Louvre del foglio di Leonardo. Dopo sei anni la vicenda si chiude con scuse via social e «una stretta di mano a distanza»