Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Miliani

Leggi i suoi articoliNella piana del «cratere» aquilano, nella frazione di Onna che nel sisma del 2009 lasciò tra le macerie una quarantina di vittime, è terminato un restauro simbolo: quello della chiesa di San Pietro Apostolo, forse di origine cistercense, dalla facciata squadrata, scarna e chiara come se ne vedono di frequente negli edifici religiosi abruzzesi. Un intervento difficile, lungo, finanziato dallo Stato tedesco, che ha conosciuto non pochi intoppi in apparenza banali, la cui conclusione tuttavia non deve far velo al fatto che gran parte dell’abitato ancora attende di essere ricostruito: cronisti e aquilani hanno ragione a descrivere il luogo ancora «spettrale». I paesi del cratere, negli anni a ridosso del 2009, sono stati sacrificati a favore di un pensiero politico che voleva privilegiare la nascita delle cosiddette «new town» (cfr. n. 348, dic. ’14, p. 6). Almeno è partito il primo lotto di lavori a quello che gli architetti amano chiamare «aggregato» e l’obiettivo dichiarato dal Comune è restituire il borgo agli abitanti nel 2019.

Certo, che la chiesa possa riaprire alle visite e al culto, ora che sono state allacciate l’energia elettrica, la rete fognaria e l’acqua, conforta gli onnesi. Rassicura anche e soprattutto il Governo tedesco che ha pagato i lavori e che, nei mesi scorsi, dietro le quinte aveva manifestato un legittimo disappunto per ritardi nell’allacciamento dei servizi causati dalle infinite procedure burocratiche italiane. D’altronde è Bonn ad aver sostenuto l’intervento con tre milioni di euro grazie a un accordo intergovernativo firmato nel giugno 2010 e scaturito da un principio di «riparazione storica» perché, l’11 giugno 1944 a Onna i nazisti massacrarono 18 persone. I lavori sono materialmente iniziati molto più tardi: nel maggio 2013. Il restauro in senso stretto ha avuto luogo solo nella fase finale (concluse le operazioni di consolidamento e ricostruzione) e ha interessato le opere mobili. Se il borgo di Onna è citato per la prima volta in una bolla di papa Alessandro III del 1178, la chiesa venne eretta presumibilmente tra la fine del XII e il XIII secolo, subì vasti rifacimenti nel Trecento, nei due secoli successivi venne ulteriormente arricchita di nuove decorazioni interne e infine raggiunse l’aspetto arrivato fino a noi con le ricostruzioni successive al grande terremoto del 1703. «Le scarse caratteristiche meccaniche e costruttive della muratura dell’edificio, nell’eterogeneità delle sezioni che hanno subito nei secoli continue modificazioni, hanno provocato ingenti danni alla Chiesa e agli annessi edifici. La facciata è stata interessata da un duplice meccanismo di danno, il ribaltamento globale e il ribaltamento della porzione sommitale», spiegano gli architetti che fanno capo alla nuova Soprintendenza per il cratere. «I danni maggiori hanno interessato l’abside ed il campanile, interamente crollati». E infatti la chiesa, per lo stato post terremoto e per quei crolli, fu innalzata a emblema tanto della rovina di Onna quanto della necessità di rinascere. Nel restaurare e consolidare la chiesa, l’intervento più complesso è stato quello riguardante appunto l’abside e il campanile, che sono stati ricostruiti «con muratura in pietra listata, riproponendo le forme precedenti ai crolli dovuti al sisma». Della facciata principale, «in muratura in pietra sbozzata con un paramento esterno in pietra squadrata», è stata ricostruita la parte superiore, che sul lato destro era crollata, usando le stesse pietre del paramento originario.

L’Aquila si muove

Passi avanti si registrano anche a L’Aquila. Tra i vari interventi: a bordo città l’ex mattatoio trasformato in sede del Museo d’Abruzzo (prima era nel cinquecentesco Castello spagnolo) se i tempi vengono rispettati, e non si incorre in altri rinvii come accaduto in questo 2015, dovrebbe aprire al pubblico intorno a Natale. Nel centro storico si vede la fine del restauro della Chiesa Teatro di San Filippo. Il finanziamento non ha molti equivalenti: il restauro dei preziosi apparati decorativi barocchi, dei raffinati stucchi e degli affreschi è stato pagato da Sugar Music di Caterina Caselli (1.121.607 euro) e Macu edizioni (69mila euro) con i fondi raccolti con il cd «Domani» inciso all’indomani del terremoto da oltre cinquanta musicisti tra cui Jovanotti, Laura Pausini, i Baustelle, Elisa, Zucchero, Ligabue, Pelù, i Negramaro e Mauro Pagani. Sempre in centro, deve finire a inizio 2016 il primo lotto dei lavori di Palazzo Arghindelli (7,2 milioni dati dal Governo russo), con scale e interni in origine di un fascino particolare e che diventerà un’appendice del MaXXi di Roma (cfr. la sezione notizie). Se ne parla perché il ministro per i Beni culturali Dario Franceschini ne ha dato l’annuncio. A ogni modo il progetto è in via di definizione e se ne vedrà la messa in pratica con inaugurazione alla fine del prossimo anno o, con più probabilità, nel 2017.

Altri articoli dell'autore

Lo riferisce un articolo di prossima pubblicazione sulla rivista accademica «Archeometry» dell’Università di Oxford, frutto di un lavoro di squadra: dopo aver esaminato alcuni campioni e confrontato i risultati con le banche dati, si è arrivati a supporre che l’evento ha avuto luogo tra i 4.200 e i 2.200 anni fa

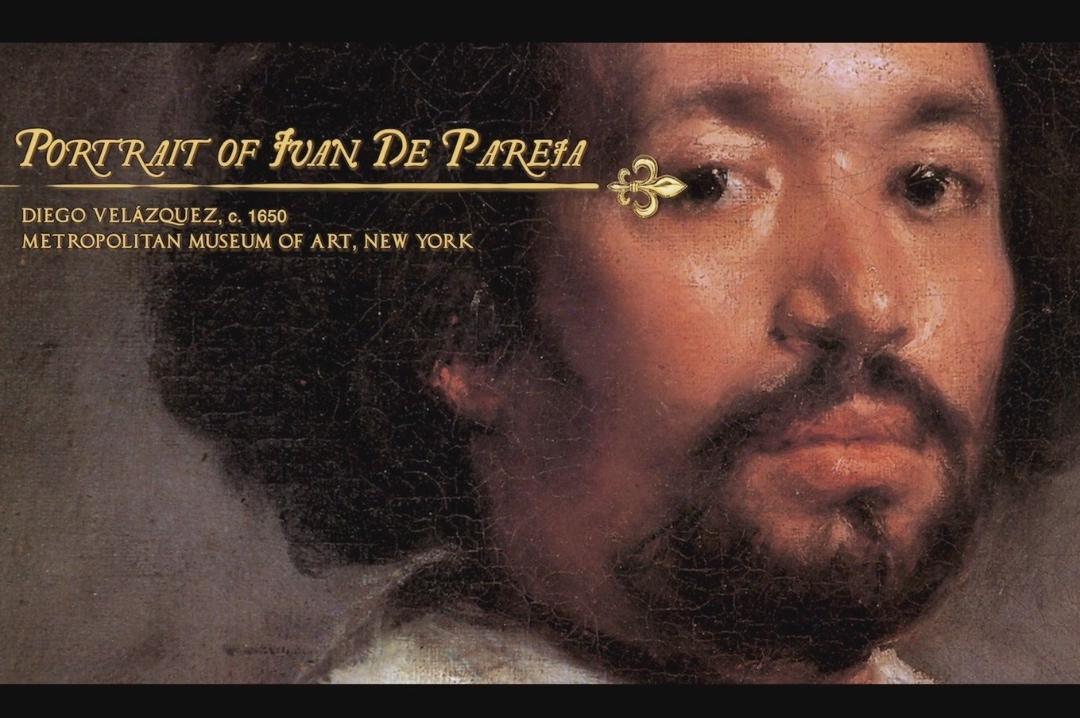

«We Were Here», il documentario di Fred Kudjo Kuwornu presentato alla Biennale di Venezia del 2024, è in corsa per le nomination alle statuette di Los Angeles. «Nel ’500 e ’600 troviamo soggetti neri anche in dipinti di artisti famosi. Ho cercato di intercettare quel momento dell’Europa in cui la razza non era una categoria su cui costruire differenze o un’ideologia razzista», racconta il regista

Sei anni fa il critico d’arte insultò l’allora presidente di Italia Nostra, contraria al prestito al Louvre del foglio di Leonardo. Dopo sei anni la vicenda si chiude con scuse via social e «una stretta di mano a distanza»

Da un incontro di studi moderato da Andrea De Marchi è emerso che la riproduzione 1:1 dell’«Adorazione dei Magi» degli Uffizi, ora restaurata ed esposta nella Pinacoteca Molajoli, era stata commissionata nel 1927 a Umberto Giunti, allievo di un celebre falsario, non per essere venduta come originale, bensì per abbellire un palazzo