Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Ben Luke

Leggi i suoi articoliKehinde Wiley, artista e regista nato a Los Angeles nel 1977, parla della musica, degli artisti e delle esperienze culturali che più lo hanno plasmato e riflette sull’importanza e il significato dell’arte

Se potesse vivere con una sola opera d’arte, quale sarebbe?

Quando ero uno studente laureato ho fatto i miei dipinti alla Robert Motherwell. Amo le «Elegies to the Spanish Republic» (1948-67). Non ho mai potuto permettermene uno, così ho deciso di farli. Quei quadri sono a casa mia e sono quelli per cui sono incredibilmente imbarazzato, ma, con il passare degli anni, molto orgoglioso di averli.

Quale esperienza culturale ha cambiato il suo modo di vedere il mondo?

Quando avevo circa 12 anni mia madre trovò qualcosa chiamato Centro per le iniziative Usa/Urss (ora Centro per le iniziative dei cittadini). Così sono arrivato nella foresta dell’allora Unione Sovietica, dove ho studiato arte, con giovani ragazzi russi, sotto l’egida della Cia. Era un programma piuttosto bizzarro, figlio dell’idea di una specie di ping-pong politico in cui si sperava che i ragazzi americani influenzassero i ragazzi sovietici, e l’anno successivo i ragazzi sovietici sarebbero venuti in America. Ma in quella sorta di lavaggio del cervello su due fronti, il mio di cervello è esploso. Il mio senso del possibile andò ben oltre South Central Los Angeles, una comunità peraltro in pessime condizioni sociali all’epoca. Tutta quell’esperienza mi diede un senso di proprietà e un senso di eredità culturale diversi: mi sentivo come se l’intera storia dell’arte fosse qualcosa di cui ero erede.

A quali scrittori o poeti ritorna più spesso?

James Baldwin è una voce autentica, familiare e sfolgorantemente brillante, che risuona in un modo sia creativo e poetico sia politico. Si addentra in argomenti che riguardano la sessualità o la razza in un modo che mi entusiasma. Ricordo di aver scoperto Richard Dyer quando io ero un ragazzino e lui era impegnato nei «whiteness studies», una caratteristica di quella pratica in via di sviluppo sulla teoria critica della razza. Gli studi sui bianchi esistono in relazione con gli studi sui nativi americani, sugli afroamericani e sugli asiatici. Se l’essere bianchi è qualcosa che è ovunque e da nessuna parte, se è ineffabile ma influenza ogni aspetto della cultura, del design, dell’architettura, della politica e della scienza, perché è così difficile da definire?

Alla fine, arriviamo alla natura ridicola di tutte queste categorie definitorie: l’invenzione della razza, della nazione; tutte diventano inutili come strumenti. A un certo punto, a una certa altezza, diventiamo tutti uguali. Dyer è in grado di guardare alla storia retorica della pittura, seguirla attraverso la pratica materiale del cinema, seguirla attraverso la cultura pop e gli studi queer e renderla davvero viva.

Che musica ascolti mentre lavori?

Ho in mente la colonna sonora di «The Prelude» (il film di Wiley alla National Gallery). È una partitura incredibile creata da un giovane compositore di nome Niles Luther. Sono ossessionato da questa musica e spero che lavoreremo su altri progetti in futuro.

A che cosa serve l’arte?

Serve a noi per affrontare la questione esistenziale dell’estinzione. Rappresenta a noi stessi l’essere in grado di danzare di fronte al destino e di creare qualcosa che viva sotto l’inevitabile egida e fattualità della nostra morte.

Kehinde Wiley Foto di Micaiah Carter © TIME

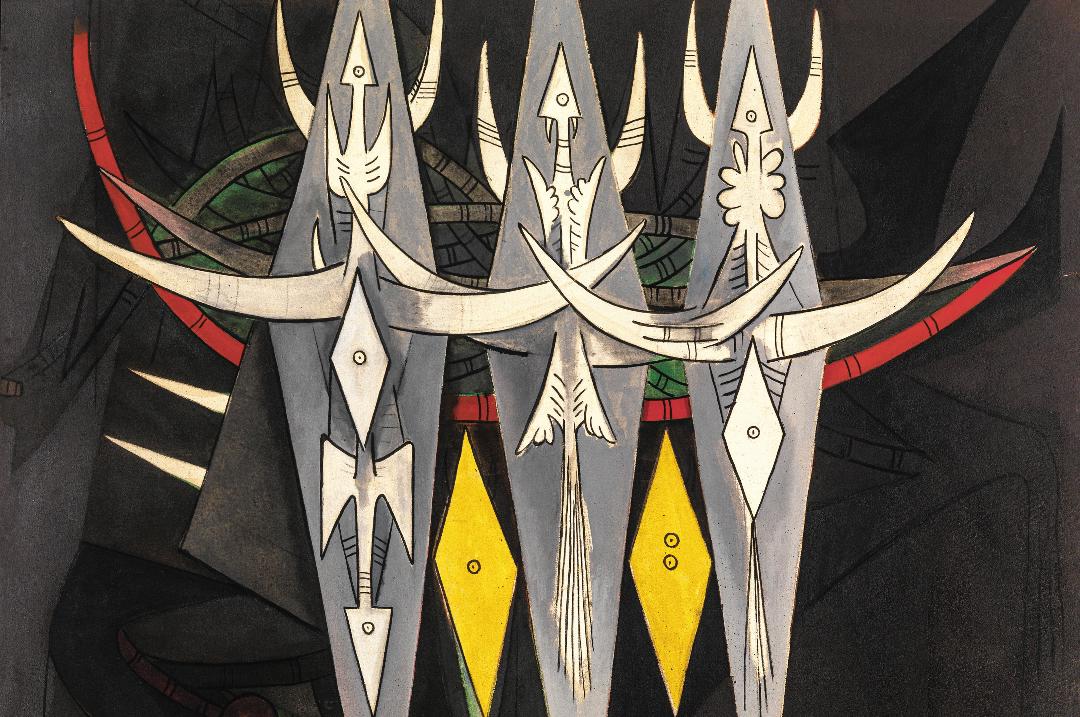

«Preludio (Babacar Mané)» (2021) di Kehinde Wiley © Kehinde Wiley. Cortesia Stephen Friedman Gallery e Galerie Templon

Altri articoli dell'autore

Il ritmo accuratamente studiato dell’allestimento, che riunisce circa 150 artisti dall’Africa, dalle Americhe e dai Caraibi vissuti o passati per Parigi tra il 1950 e il 2000, segna una svolta nelle esposizioni del Paese d’Oltralpe

Alla Fondation Beyeler assistiamo all’esplorazione geografica e mentale che il pittore fece alla ricerca della purezza cromatica. Assenti, purtroppo, le opere custodite a Mosca

Nelle opere ispirate da credenze mistiche o religiose, il problema non sta nelle idee in sé, ma nel modo in cui vengono realizzate ed esplorate

Il curatore spiega il suo pensiero alla base di «Stranieri Ovunque», la mostra della Biennale di Venezia più eterogenea di ogni tempo: 332 artisti tra professionisti, outsider e riscoperte provenienti da America Latina, Africa, Medio Oriente e Asia