Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoli«Primo segnare»: quasi un motto araldico accompagna da sempre la ricerca di Guido Strazza (1922), traducendosi di volta in volta in programma didattico, titolo per una mostra, ma soprattutto in emblema di ogni suo atto, che sia pittorico, incisorio o teorico.

L’atteso Catalogo generale dell’opera incisa, curato da Giuseppe Appella con la collaborazione di Bruna Fontana (361 pp., ill a colori e in b/n, Allemandi editore, € 90mila) è il racconto di un «segno» che, dal 1953 al 2018 (questa la cronologia delle 1302 opere pubblicate), dopo le primissime litografie figurative eseguite nel giovanile periodo trascorso in Perù, ha preso vita e forza nelle potenzialità offerte dall’incisione calcografica in termini di libertà gestuale e, insieme, di straordinaria ricchezza tonale.

Certo, la prima maturità di Strazza coincide negli anni Settanta con l’affermazione delle correnti analitiche della pittura, che nei suoi elementi di base (segno, superficie, luce) si depurava dagli ultimi cascami informali: ed è quel clima di radicalizzazione semantica, in quella fase in cui il pensiero strutturalista offriva nuove chiavi interpretative del linguaggio parlato, scritto o, appunto, dipinto, disegnato o scolpito, che offre una solida cornice critica all’inevitabile approdo aniconico.

«Il carattere insieme analitico e sintetico» che Strazza coglie nell’incisione calcografica è alla base di una scelta espressiva in un territorio all’epoca già minato dall’abuso (ai limiti della truffa) della grafica come semplice, servile ed onomatopeica ripetitrice delle «arti maggiori», in un periodo in cui le nuove tecnologie della stampa offrivano molte soluzioni per la produzione di «poster» numerati e firmati.

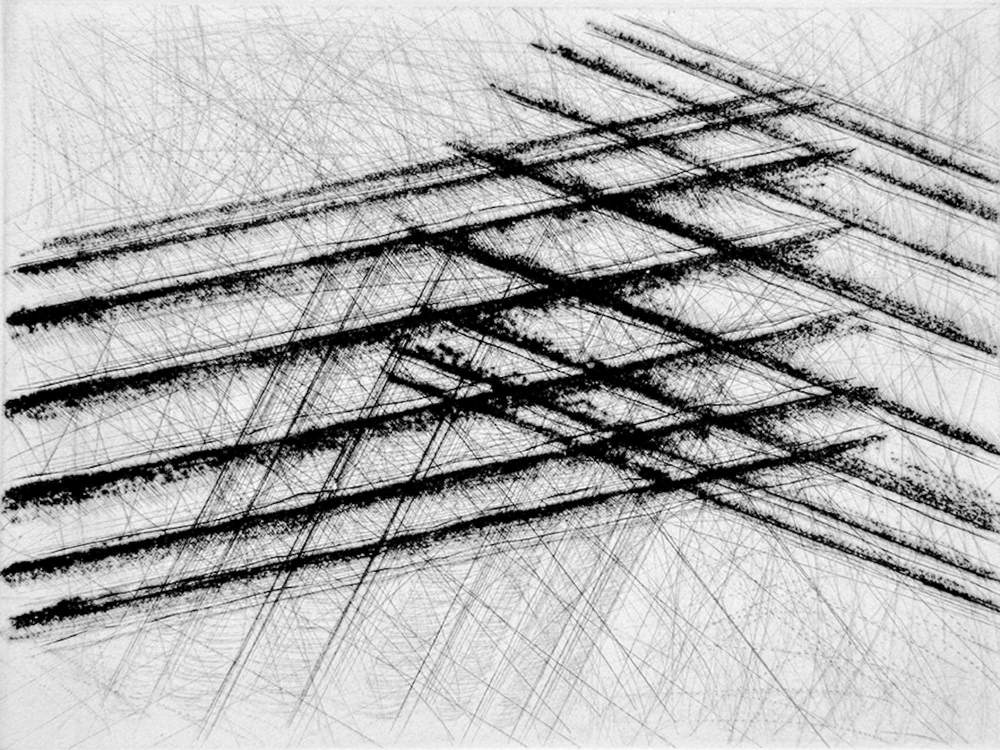

«Non si fa incisione per imitare e riprodurre qualità di altre tecniche, ma per ottenerne di nuove»: questa rivendicazione dell’autonomia linguistica del segno inciso apre la seconda parte di un manuale tecnico, Il gesto e il segno (Scheiwiller, 1979, ora ripubblicato da Apeiron) nel quale confluivano le risultanze di un decennio di serrato lavoro incisorio: sono gli anni delle «Trame quadrangolari», degli «Orizzonti olandesi», della serie «Ricercare» (sulla base di uno schema compositivo classico quale la croce di sant’Andrea) e della didattica presso l’Accademia dell’Aquila e della Calcografia Nazionale.

L’acquaforte, la puntasecca, il mezzotinto, il punzone, l’acquatinta e persino il bulino (relegato nel solaio dell’incisione di riproduzione ottocentesca) rivendicano in quei fogli una loro necessità, alimentata da un’intelligente e mai nostalgica filologia, quali strumenti della visione, dell’analisi e della conoscenza dello spazio e della luce.

Uno dei maggiori pregi del lavoro di Appella in questo volume consiste nella puntuale pubblicazione degli «stati» di ciascuna opera (laddove si scopre che in pochissimi centimetri quadrati di metallo Strazza poteva mettere a fuoco un mondo intero, in tutte le sue varianti): e negli anni Ottanta i diversi «stati» di un’opera (l’incisione è l’unica tecnica che consenta di documentare «al vivo» e senza strumenti mediatori ogni fase di lavorazione) hanno come interlocutrice la metamorfica, stratificata anatomia di Roma antica e medievale.

Colonne spezzate, obelischi, muri, archi, pavimenti cosmateschi sono i «Segni di Roma» che l’incisore evoca sulle sue matrici «con la densità, l’interezza e la luce di tutta l’impalpabile sostanza della realtà attraversata dal segno nato dall’emozione», scrive Appella nel testo introduttivo al Catalogo generale.

Un periodo, anche, di ulteriore messa a punto di una tecnica e di un linguaggio che gli consentirà di attraversare meno note fasi «figurative» (magistrale l’energia calligrafica delle serie dedicate agli insetti) e di approdare a una tarda maturità nella quale Strazza si affiderà con intatta energia e libertà (non rinnegò mai i giovanili furori futuristi) alle tecniche dirette, bulino e puntasecca in prevalenza.

L’uscita del catalogo coincide con la donazione di una cinquantina di sue opere alla Galleria Nazionale d’Arte moderna di Roma, che le ha esposte nell’antologica del 2017 e segue di pochi anni quella effettuata all’Istituto Centrale per la Grafica di Roma, dove oltre un migliaio di suoi fogli coabitano con le matrici e le stampe dell’amatissimo Piranesi, egli stesso, come Strazza, parte di Roma.

Altri articoli dell'autore

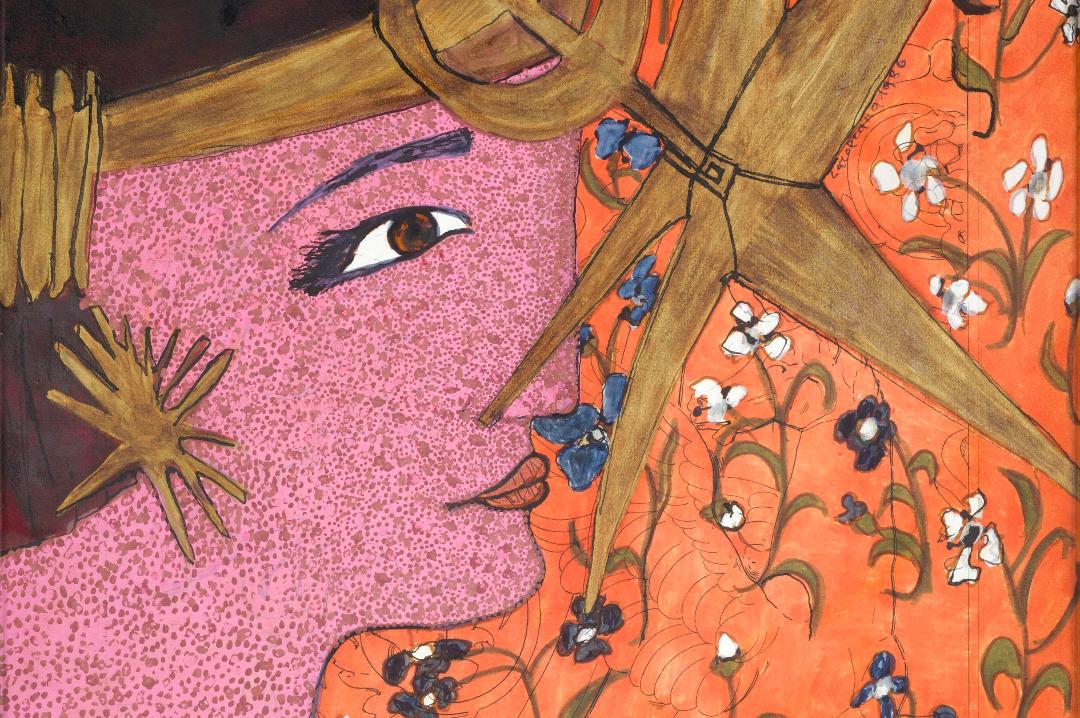

100 opere in una retrospettiva al Museo di arti decorative Accorsi-Ometto: dagli acquerelli autobiografici degli anni ’30 alle ultime carte, 70 anni di trasgressioni e di «gesti erotici» di un’artista insofferente a ogni etichetta estetica e stilistica

Il 25 ottobre di 100 anni fa nasceva l’uomo che tramutò la pittura in oggetto (e viceversa) e aprì le porte alla Pop art. Il suo impegno sociale, la sua multidisciplinarità, l’interattività e la trasversalità di alcune sue opere e la sua ricerca sul ruolo dell’immagine sono tra gli elementi che lo rendono particolarmente attuale

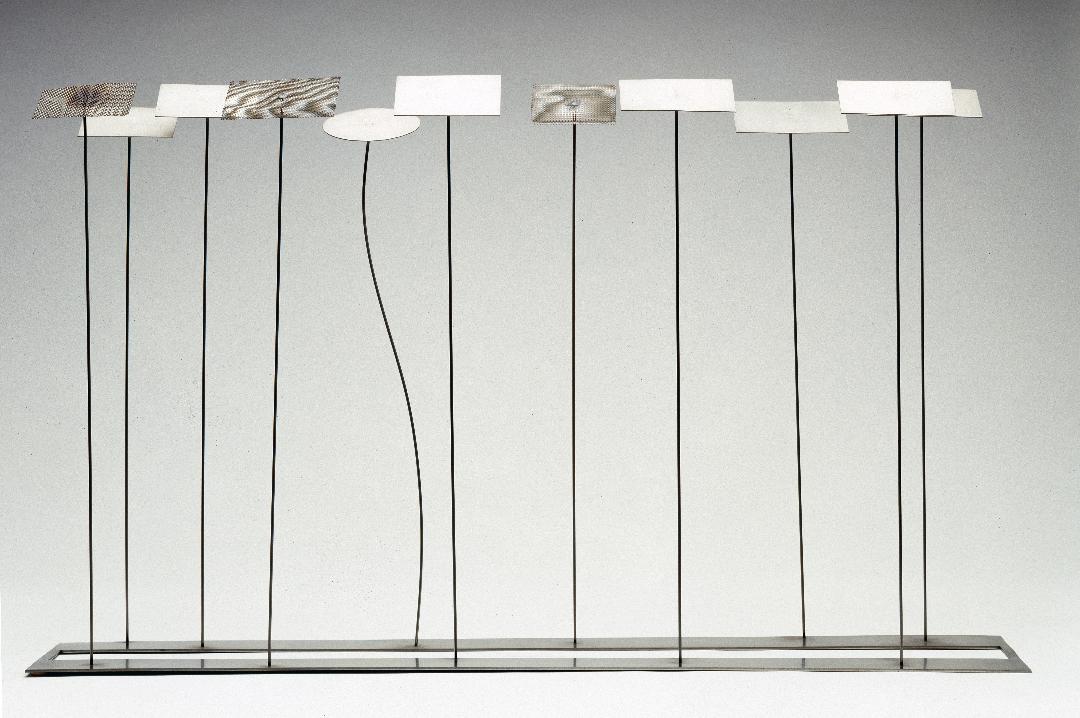

53 anni dopo la storica mostra alla Gam di Torino, lo stesso museo dedica all’artista originario di Rovereto una retrospettiva con oltre 150 opere

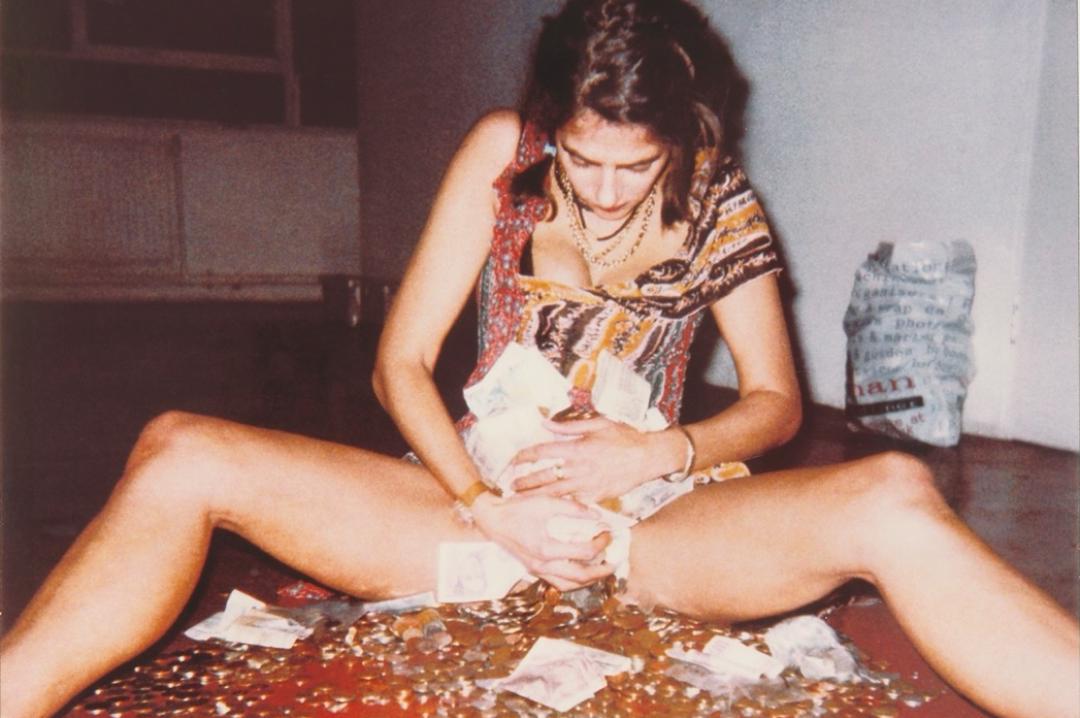

Sin dall’inizio l’artista britannica lavora su un unico soggetto: sé stessa, il suo corpo, i suoi desideri, il suo dolore. Eppure, l’ex (?) bad girl riesce a parlare a tutti, forse più di quanto non facciano molte ambiziose opere politicamente corrette esposte alle «etnobiennali» di oggi