Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Germano D’Acquisto

Leggi i suoi articoliC’è chi attraversa il Novecento come comparsa e chi, invece, lo piega alla propria visione. Lee Miller appartiene di diritto alla seconda categoria. Non bastava nascere musa, non bastava essere ritratta da Edward Steichen o camminare sulle passerelle per Patou e Chanel. Miller aveva quella rara ostinazione di chi non si accontenta di essere guardata: voleva guardare lei, e meglio di chiunque altro. «Mi ero stancata di essere solo un oggetto nella fotografia altrui», confessò anni dopo. Così, nel 1929, salì su un treno per Parigi, bussò alla porta di Man Ray, surrealista, dadaista, prestigiatore della luce, e da quell’incontro scaturì una delle più feconde collisioni creative del secolo. «Non stavo cercando un’assistente», le disse lui; «Perfetto, rispose lei, non sono venuta per fare la segretaria».

Oggi, come in una danza da un capo all’altro del mondo, i due artisti (e amanti) sembrano volteggiare con estrema grazia. Dal primo ottobre al primo febbraio, da Camera-Centro Italiano per la Fotografia di Torino, Lee Miller è infatti protagonista di una monografica curata da Walter Guadagnini. Più di 160 immagini, provenienti dai Lee Miller Archives, compongono un racconto che attraversa la sua parabola tra anni Trenta e Cinquanta, dall’America all’Europa fino all’Africa. Esattamente negli stessi giorni, dal 2 ottobre al 15 febbraio, alla Tate Britain di Londra, la fotografa originaria di Poughkeepsie (piccolo centro a circa 100 chilometri da New York) conquista la più grande retrospettiva mai dedicatale in Gran Bretagna: oltre 250 scatti, molti dei quali mai visti prima, che raccontano una donna che ha attraversato mode, avanguardie e campi di battaglia con un’unica certezza: l’urgenza di smascherare la realtà. Modella per accidente, surrealista per vocazione, corrispondente di guerra per necessità, Miller racconta l’orrore del conflitto con la stessa precisione con cui aveva ritratto il volto levigato delle dive parigine. Quando si fotografò nella vasca da bagno di Hitler, a Monaco, con gli stivali infangati da Dachau appoggiati accanto, dimostrò che la fotografia poteva essere, allo stesso tempo, testimonianza e provocazione. «La bellezza senza la verità, amava dire, è un travestimento».

I volteggi tra i due proseguono a New York, dove il Metropolitan Museum of Art (fino al primo febbraio) rilegge Man Ray e la sua eredità visionaria. La mostra «When Objects Dream», la prima a mettere davvero in dialogo le rayografie con l’insieme della sua produzione degli anni Dieci e Venti, raccoglie ben 160 opere (fotografie, film, disegni, dipinti) attingendo dalle collezioni del Met e da più di 50 istituti di credito statunitensi e internazionali, per svelare un’idea di immagine che nasce senza fotocamera e finisce per ridefinire il concetto stesso di fotografia. «Non ritrarre mai ciò che è, ma ciò che potrebbe essere», ripeteva fino all’ossessione l’artista americano, che firmava istantanee oniriche semplicemente poggiando oggetti su carta fotosensibile. «Gli oggetti sognano», scriveva Tristan Tzara. Man Ray sapeva solo catturarne l’inconscio, illuminando l’invisibile.

Lee Miller, «David E. Scherman vestito per la guerra, Londra» 1942, Lee Miller Archives

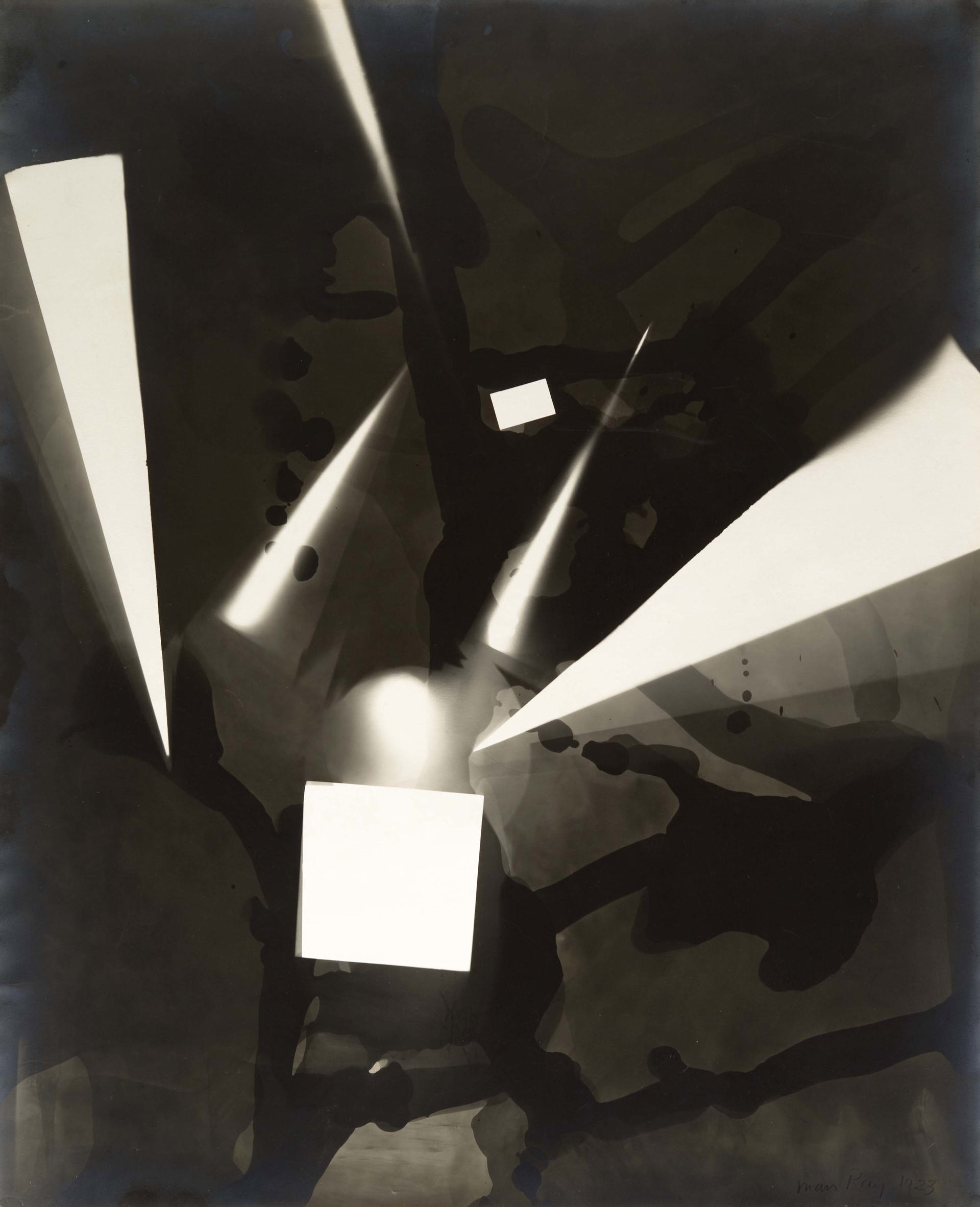

Man Ray, «Rayographe», 1923, New York, Metropolitan Museum of Art

E mentre oltreoceano si celebra il mago della camera oscura, Milano gli rende omaggio negli spazi di Palazzo Reale, fino all’11 gennaio, con un’antologica, curata da Pierre-Yves Butzbach e Robert Rocca, dal titolo «Forme di Luce». Trecento opere che attraversano la carriera del maestro dadaista e surrealista: dai nudi scultorei alle muse disarticolate, dalle solarizzazioni alle rayografie, fino all’influenza silenziosa ma pervasiva che Man Ray esercitò sulla moda. Un viaggio nella mente di un autore che, a un secolo di distanza, sembra ancora scattare dal futuro.

Lee Miller e Man Ray: lei, che imparò da lui a piegare la luce; lui, che da lei apprese a guardare oltre il cliché femminile dell’epoca. Una relazione fatta di invenzioni e fughe, complicità e conflitti. Man Ray, in una lettera del 1931, le scriveva: «Ti amo perché sei libera e selvaggia, e mi detesto ogni volta che provo a incatenarti». Lee, invece, raccontò che l’arte del surrealista era «generosa: ogni scoperta doveva appartenere a tutti, come se la luce non potesse avere padroni».

Se il linguaggio di Man Ray era quello del sogno (fluido, rarefatto, sospeso tra realtà e inconscio) quello di Miller era tagliente come un reportage. Dove lui trasformava il corpo in un enigma, lei lo usava per testimoniare la verità cruda del mondo. Eppure, sotto la superficie, entrambi condividevano la stessa ambizione: liberare la fotografia dalla sua funzione documentaria, strapparla dall’obbligo del realismo per farne un atto poetico. Le loro solarizzazioni (nate, racconta la leggenda, quando Lee accese per sbaglio la luce in camera oscura) non sono che l’esempio più evidente di questa tensione comune: l’immagine non come specchio ma come rivelazione, un graffio sul visibile.

Erano complementari: lui, ossessionato dalla trasfigurazione dell’oggetto, lei dalla trasfigurazione dell’esperienza; lui che cercava la poesia nella manipolazione della forma, lei che trovava poesia nella brutalità della storia. Ma entrambi seppero sovvertire i confini della fotografia, proiettandola verso l’avanguardia. Se Man Ray insegnò a Lee la libertà tecnica, la possibilità di «dipingere» con la luce, Lee insegnò a Man Ray la libertà umana, la bellezza dell’indipendenza, che a tratti lo feriva ma che ne alimentava l’arte.

E oggi, tra Londra, New York, Torino e Milano, quella scintilla torna a vibrare. È un dialogo a distanza di decenni e continenti: uno scatto di Lee, una rayografia di Man Ray, l’eco di una risata surrealista che ancora rimbalza tra le sale dei musei. Forse è questa la lezione che unisce queste due esperienze artistiche e umane: l’arte vera non è mai posa, è sempre un gesto di libertà. Man Ray lo cercava nei sogni, Lee Miller nella realtà più feroce, ma entrambi sapevano che la luce, come la verità, non può appartenere a nessuno.

Lee Miller, «Ritratto dello spazio, Al Bulwayeb vicino Siwa», 1937, Lee Miller Archives