Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Miliani

Leggi i suoi articoliIl duca Federico da Montefeltro (1422-82) si confrontò con la cultura islamica con una curiosità che certi nostri politici odierni neanche concepiscono. Senza per questo voler sottintendere implicazioni con l’oggi, la mostra «Il Montefeltro e l’Oriente islamico» allestita nel Palazzo Ducale della Galleria Nazionale delle Marche dal 22 giugno al 30 settembre (in concomitanza con la mostra «Islam e Firenze. Arte e Collezionismo dai Medici al Novecento», alla Galleria degli Uffizi e al Museo Nazionale del Bargello), evidenzia i rapporti tra la corte urbinate e l’Oriente durante la stagione del Montefeltro.

Su invito del direttore del museo Peter Aufreiter, cura la rassegna Alessandro Bruschettini. Studioso, collezionista da oltre cinquant’anni, fondatore e presidente della Fondazione Bruschettini per l’Arte islamica e asiatica di Genova, ha sempre nutrito un forte interesse per Urbino rinascimentale.

«Nel 1453 la caduta di Costantinopoli è l’evento fondante della politica del tempo, afferma il curatore. La riconquista della città sul Bosforo è la grande aspirazione dell’Occidente intero, in primis del papato, che vuole una spedizione militare guidata da Federico da Montefeltro. Ma il progetto fallisce. In uno scenario politico molto complesso contro l’avanzare della potenza ottomana si trova un potenziale alleato in Oriente, nel regno persiano del grande nemico degli ottomani: il potente sovrano turcomanno Uzun Hasan. L’alleanza non avrà successo ma le relazioni diplomatiche, i viaggi, gli scambi intellettuali, l’intensità dei rapporti con tutto l’Oriente sono destinati ad ampliarsi».

Seguendo un percorso che inizia al piano terra la mostra presenta «oggetti che facevano solitamente parte dell’arredo delle dimore signorili dell’epoca presa in considerazione (1430-1550): tappeti orientali, ceramiche ottomane e ispano- moresche, metalli, sete e velluti prodotti anche in Italia, precisa Bruschettini. Un ruolo particolare riveste la sala della biblioteca di Federico sempre al piano terra, splendidamente recuperata, che ospiterà manoscritti e miniature orientali (“I Principi Bibliofili”) provenienti, come tutti gli oggetti in mostra, da prestigiosi prestiti nazionali e internazionali».

La rassegna si conclude al piano superiore: «Federico volle un ciclo eccezionale di arazzi fiamminghi per la sala del trono con le storie della guerra di Troia, emblematicamente collegate ai fatti del tempo, conclude il curatore. Un intero arazzo della serie originale è esposto per la prima volta sul muro maestro della sala. A terra un gruppo di tappeti orientali di prestigiosa provenienza storica conclude il percorso. La porta dell’Oriente non si è mai chiusa, anche in tempi di scontro. Esisteva una koinè delle comunità mediterranee dalla penisola iberica al Bosforo che ancora partecipava di una cultura diffusa». Catalogo Sagep.

Articoli correlati:

La giraffa del Magnifico

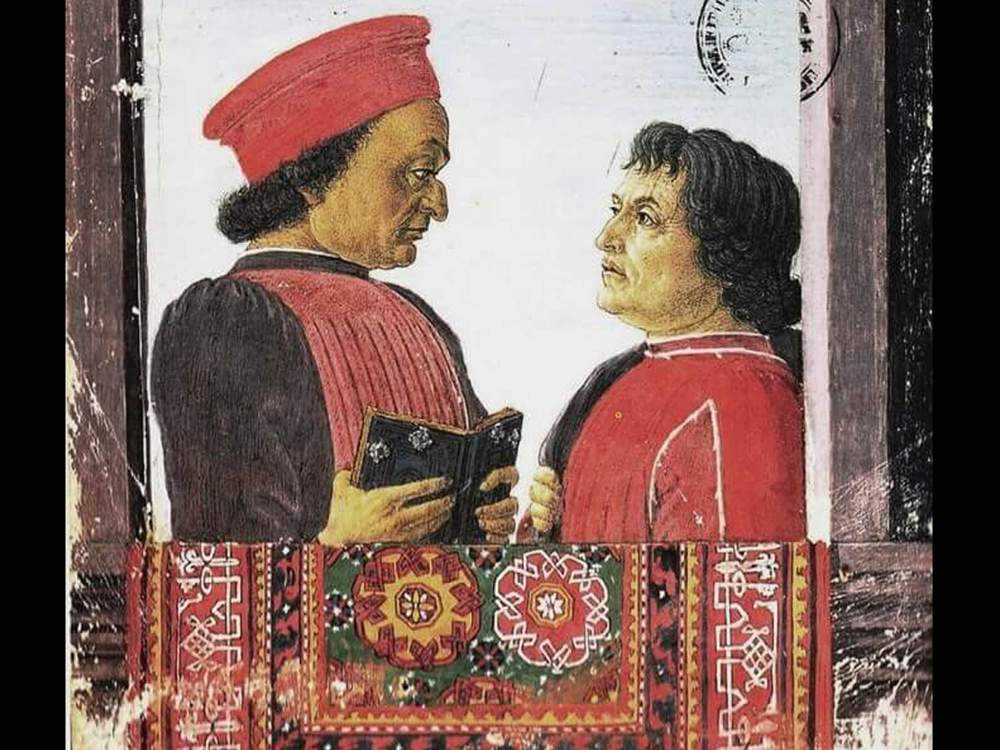

Manoscritto miniato con «Cristoforo Landino dona il suo “Disputationes Camaldulenses” a Federico da Montefeltro», 1470-75 ca, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana