Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Andrea Cortellessa

Leggi i suoi articoliOgni restyling di grande museo sciocca chi ne conservi un’idea di ricettacolo invariabile della Tradizione (fosse pure quella del Contemporaneo). Chiara Bertola, dalla fine del 2023 al timone della Gam di Torino, ha cercato ispirazione nella musica: e «Risonanze» ha battezzato i riallestimenti periodici della collezione permanente, in eco delle mostre di volta in volta allestite. Dopo la Prima Risonanza «Luce, colore, tempo» (con Berthe Morisot, Mary Heilmann e Maria Morganti), la Seconda s’intitola a «Ritmo, struttura, segno». Diciamo subito che la scommessa è vinta. Sfilano opere che alla musica rinviano tematicamente, ma soprattutto provano a incarnarla in immagini: «Fenomeni di germinazione, propagazione e ripetizione indefinita di schemi naturali», forse seguendo il concetto antico di harmonia mundi, codificato fra i primi da Goethe: dall’«Amore nella vita» di Pellizza da Volpedo al «Campo di fiori» di Stefano Arienti, passando per le disseminazioni di luce di Piero Dorazio, il «ritmo» è quello dei segni, che invece di fissare il creato in una forma ne inseguono l’infinita metamorfosi. È l’«armonia» che, attraverso Paul Klee, ha donato alla modernità appunto il Goethe della Metamorfosi delle piante.

Due artiste di diversa generazione, a loro modo, quell’armonia hanno sempre cercato. Una «partitura spaziale», dai vuoti eloquenti quanto i pieni, è quella della milanese Alice Cattaneo: nella quale i colori si fanno sottolineatura di forme e materiali. Di Giosetta Fioroni, poi, Elena Volpato ricostruisce la breve, intensissima stagione di sperimentazione col video: quattro film sgranati e silenziosi del 1967 e una scoperta, «Solitudine femminile»: la malinconica toilette della poetessa Rosanna Tofanelli (che infine si toglierà la vita) prefigura l’ossessiva performance «Art Must Be Beautiful, The Artist Must Be Beautiful», con Marina Abramovic che si pettina freneticamente sino a ferirsi il volto. Ma il vero protagonista è l’irresistibile Fausto Melotti (1901-86), la cui retrospettiva prende il titolo, «Lasciatemi divertire!», dal «leggerissimo» Aldo Palazzeschi con le sue irriverenti «parole in libertà» del 1910: «Bilolù. Filolù. / U. // Non è vero che non voglion dire, / voglion dire qualcosa. / Voglion dire... / come quando uno / si mette a cantare / senza saper le parole». Come ricorda in catalogo Fabio Cafagna, al primissimo cucù di Melotti (proprio a Torino, nel marzo del ’35, allo studio di Casorati e Paulucci), il recensore della «Stampa», al quale era toccato il nome di Marziano Bernardi, non apprezzò quel «linguaggio plastico senza alcun riferimento alla vita contingente»: «Un mondo di pure forme e di puro colore è come una letteratura di pure parole, scelte nel vocabolario con criteri soltanto di suono». Non va meglio la prima personale, due mesi dopo al Milione di Milano; e Melotti sparisce dai radar per più di vent’anni.

Fausto Melotti, «Scultura n. 11», 1934 (1968). Collezione privata

Fausto Melotti, «Scultura n. 15», 1935. Gam-Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, Torino

La fama lo raggiunge solo al displuvio fra Sessanta e Settanta, quando una nuova sensibilità, con epicentro proprio a Torino, dove la Gam gli dedica nel ’72 una grande antologica, lo adotta festosa. Emblematica l’ispirazione trovata da Calvino, per Le città invisibili, nelle sue sculture «sui trampoli» sospese, scrive Bertola, «in un equilibrio precario tra terra e cielo». A suo tempo il giovane astrattismo lombardo (ma Melotti, cogli altri «ragazzi intelligenti»: il cugino Carlo Belli, il cognato Gino Pollini, l’amico Luigi Figini, veniva dalla Rovereto di Depero) s’era ispirato all’avanguardia non ancora «storica». Ha raccontato Belli che nel ’37, all’Expo di Parigi, i ragazzi trentini trotterellarono da Kandinskij, il quale confessò loro: «Ascoltavo Bach… lavoravo con angoscia in passato, in un modo molto tormentato; finalmente con serenità». Per spiegare la conversione proprio di Palazzeschi, da una malinconia plumbea alla più scandalosa leggerezza, una volta Edoardo Sanguineti ha usato le memorie giusto di Kandinskij: tornato a studio in preda ad astratti furori (è il caso di dire), trova un quadro bellissimo e si accorge che è un suo lavoro figurativo, ma messo alla rovescia: da allora dipingerà solo «a testa in giù». La musica è il balsamo che libera Melotti (dirà ad Antonia Mulas) dallo «sfruttamento continuo del proprio io» (le sue poesie giovanili avranno per titolo Il triste Minotauro). Le 18 sculture presentate al Milione (quasi tutte distrutte, nel ’43, dal bombardamento che rade al suolo il suo studio milanese; alcune sono miracolosamente arrivate, però, sin qui alla Gam) non recano titoli ma solo un asettico ordine numerico: come nella più severa concezione della «musica assoluta», e come sempre nei cataloghi appunto musicali. Le altre discipline hanno spesso invidiato la sospensione del referente da parte della musica: Una profonda invidia per la musica confessava nell’81 Giorgio Manganelli, definendo quest’arte «più libera e più inventiva» grazie alla sua «astrazione» (non a caso proprio Melotti fu una sua passione tardiva).

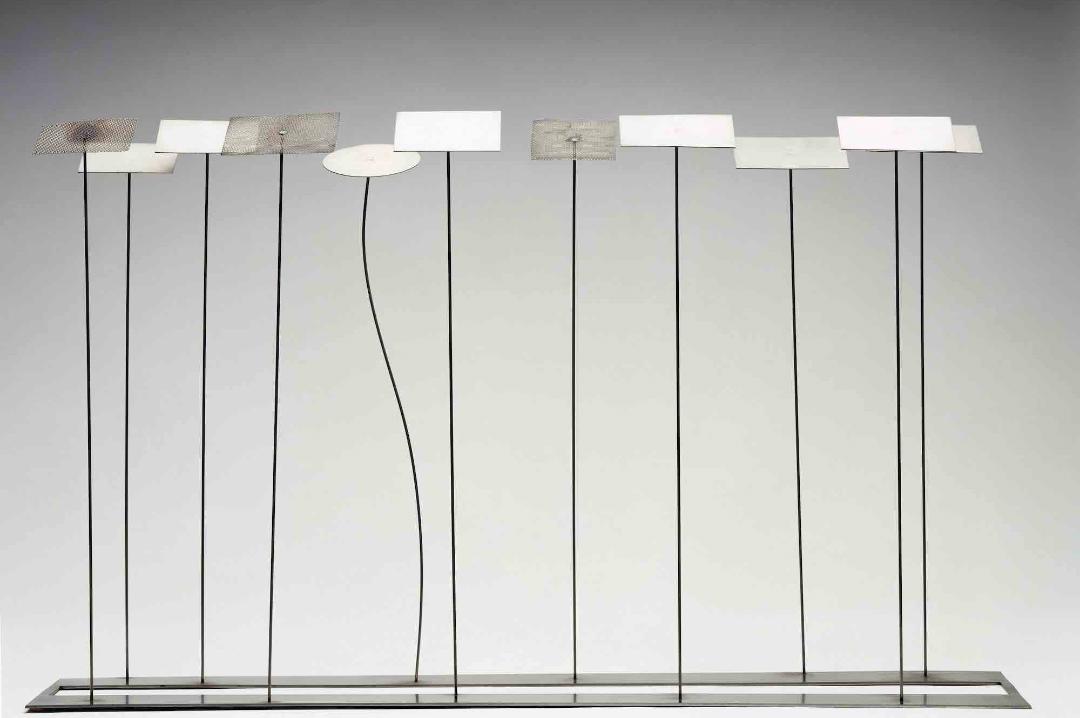

Fausto Melotti, «Modulazione ascendente», 1977 (particolare). Fondazione Guido ed Ettore De Fornaris | Gam-Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, Torino. Foto Giorgio Perottino

Alla Biennale del ’48 a folgorare Melotti fu Paul Klee: non a caso per presentare lui, nel ’72, «Bolaffi Arte» intitolò una sua intervista, a Umberto Allemandi e Maurizio Fagiolo dell’Arco, «Immaginate Klee scultore». Dagli anni Sessanta, come appunto Klee intitola i suoi lavori con allusioni musicali sempre più precise, a opere per lo più romantiche (da Mendelssohn a Schumann), in sottile palinodia del suo rigorismo giovanile. Una svolta erano stati i policromi «Teatrini» che, in forma ironicamente metafisica, reintroducevano la figura e la narrazione.

Proprio come in Klee, però, ardue da circostanziare sono le eventuali emulazioni linguistiche della musica: in catalogo si mostra perplesso Francesco Poli. C’è un valore non aneddotico, però, che l’artista associa a un elemento tecnico come il contrappunto. Già nel ’35 scrive: «Le strettissime leggi dell’armonia e del contrappunto regalano alla musica trame, scheletri […], che le arti plastiche possono solo invidiare» (mio il corsivo). E infatti sin dall’inizio (si osservi l’incredibile «Scultura n. 17») le sue forme sono plurali, composte di elementi in reciproca interazione: è la loro risonanza a produrre l’«armonia» di Melotti (Bertola: «Partiture tridimensionali, in cui pieni e vuoti si alternano come note e pause in una melodia»). La materia malgrado tutto convocata serve più a evocare, nell’opera, ciò che in essa, alla maniera appunto di Klee, e poi di Calvino, non si vede. Scrive nel ’67: «Nel divertimento delle parti, […] piani che, giocando fra loro, danno vita a piani immaginari. Un gioco che, quando riesce, è poesia». E infatti la suprema «Scultura C (Infinito)», del ’69, è la più magistrale interpretazione mai data da artista, di quella linea ominosa che così chiamava Leopardi.

Scrive Klee nei suoi diari: «Camminare su fili sottili, invisibili, tesi nel buio per penetrare in una dimensione ignota». Aveva intitolato «Il funambolo», nel ’23, il suo dipinto più rappresentativo; e Palazzeschi s’era definito «il saltimbanco dell’anima mia». Volteggiando su quei fili sottili, il loro discepolo è stato capace di avventurarsi nell’infinito.

«Seconda risonanza», un progetto di Chiara Bertola («Fausto Melotti. Lasciatemi divertire!», a cura di Chiara Bertola e Fabio Cafagna; Giosetta Fioroni nella Videoteca, a cura di Elena Volpato; Alice Cattaneo, «Dove lo spazio chiama il segno», a cura di Giovanni Giacomo Paolin), Torino, Gam-Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, 16 aprile-7 settembre 2025

Andrea Cortellessa è un saggista e critico