IL NUMERO DI GIUGNO 2025 in edicola

In allegato:

Il Giornale dell'Arte

IL NUMERO DI GIUGNO 2025 in edicola

In allegato:

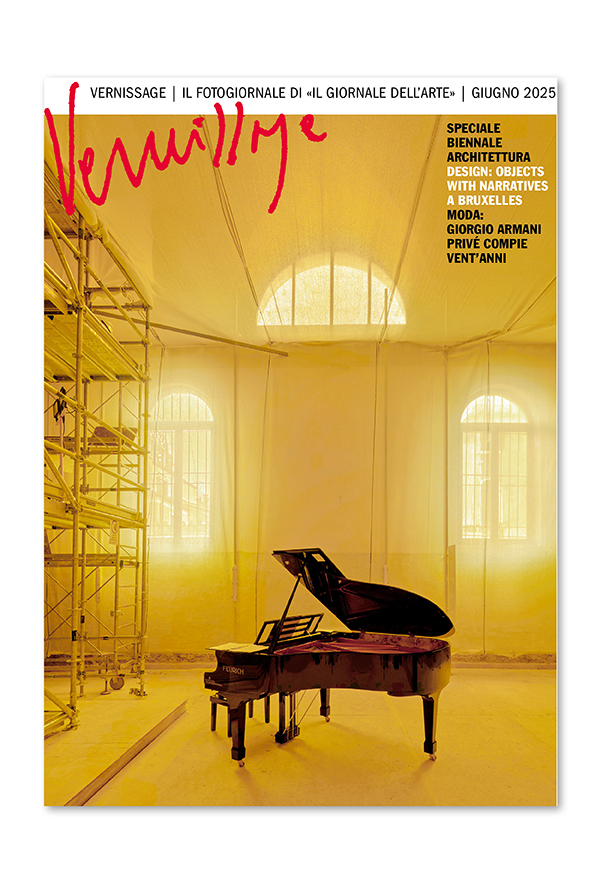

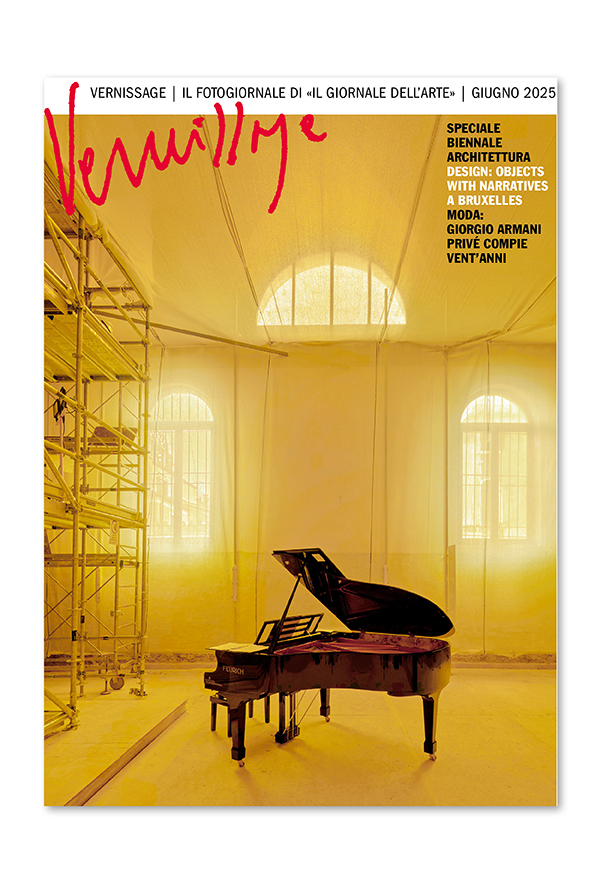

Vernissage

IL NUMERO DI GIUGNO 2025 in edicola

In allegato:

Il Giornale dell'Economia

IL NUMERO DI GIUGNO 2025 in edicola

In allegato:

Il Giornale delle Mostre

IL NUMERO DI GIUGNO 2025 in edicola

In allegato:

Il Giornale di Art Basel

IL NUMERO DI GIUGNO 2025 in edicola

In allegato:

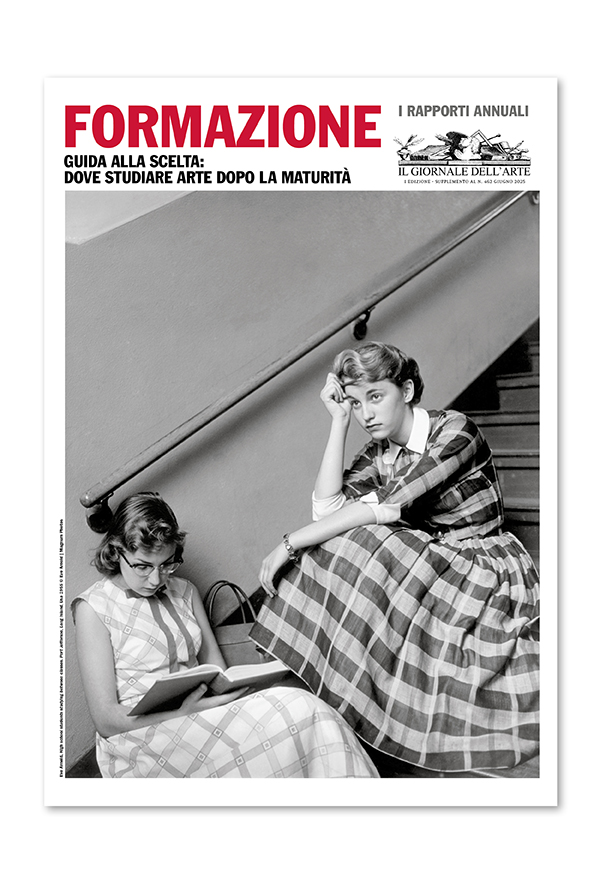

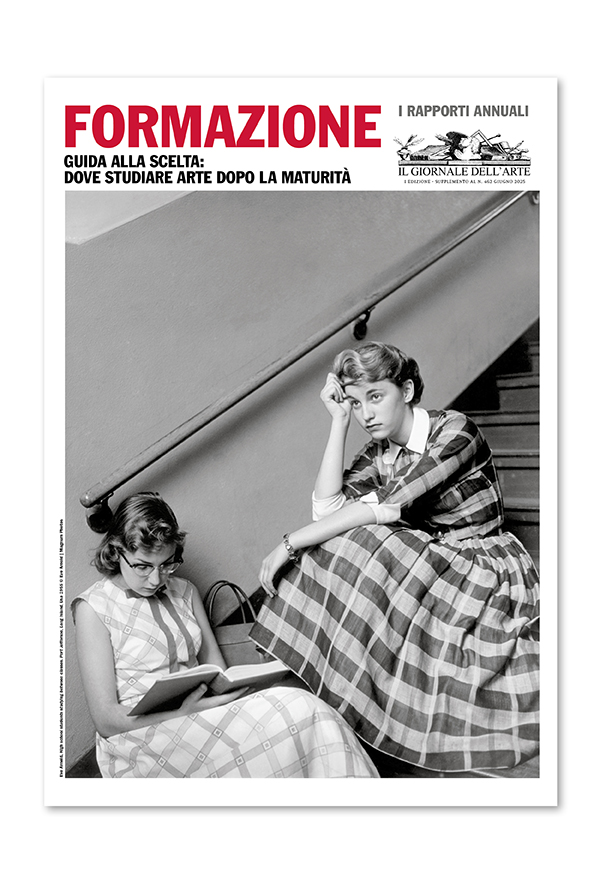

RA Formazione

IL NUMERO DI GIUGNO 2025 in edicola

In allegato:

Il Giornale dell'Arte

IL NUMERO DI GIUGNO 2025 in edicola

In allegato:

Vernissage

IL NUMERO DI GIUGNO 2025 in edicola

In allegato:

Il Giornale dell'Economia

IL NUMERO DI GIUGNO 2025 in edicola

In allegato:

Il Giornale delle Mostre

IL NUMERO DI GIUGNO 2025 in edicola

In allegato:

Il Giornale di Art Basel

IL NUMERO DI GIUGNO 2025 in edicola

In allegato:

RA Formazione

Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Tre mostre a New York rilanciano la fotografia italiana di quattro decenni

- Viviana Bucarelli

- 04 settembre 2018

- 00’minuti di lettura

Piergiorgio Branzi, Piazza Grande a Burano, Venezia, 1957, © Piergiorgio Branzi

L’Italia neorealista alla conquista dell’America

Tre mostre a New York rilanciano la fotografia italiana di quattro decenni

- Viviana Bucarelli

- 04 settembre 2018

- 00’minuti di lettura

Viviana Bucarelli

Leggi i suoi articoliL’espressione del piccolo Enzo Staiola nel ruolo di Bruno, che tiene per mano il suo papà cinematografico Lamberto Maggiorani, mentre cercano la bicicletta per le strade della Roma del dopoguerra, in «Ladri di biciclette» (1948) di Vittorio De Sica, è immagine indelebile nella storia della nostra cultura. Così come la scena di Anna Magnani che insegue il camion che porta via il suo Francesco e verrà uccisa poco dopo dal fuoco dei mitra tedeschi, in «Roma città aperta» (1945) di Roberto Rossellini.

I capolavori del cinema neorealista italiano furono espressione di un movimento culturale che ebbe fortissima risonanza nel nostro Paese e a livello internazionale. I film dei neorealisti ebbero un grande successo di critica e alcuni vinsero l’Oscar per il miglior film straniero. Una fortuna che invece non è toccata al Neorealismo fotografico, schiacciato nel dopoguerra dalla fotografia umanista francese capeggiata dai miti Cartier-Bresson e Doisneau.

Dal 6 settembre all’8 dicembre una mostra della Grey Art Gallery, il museo delle belle arti della New York University, curata da Enrica Viganò e intitolata «NeoRealismo: The New Image in Italy, 1932-1960», propone opere fotografiche che esprimono la ricchezza del movimento nel corso di quattro decenni, rilanciandolo su scala mondiale.

Suddivisa in cinque sezioni, comprende le immagini di una sessantina di fotografi italiani. Tullio Farabola e Stefano Robino raccontano i bambini del dopoguerra mentre Mario Cattaneo, Franco Pinna e Arturo Zavattini, esponenti del fotogiornalismo sociale, rievocano l’identità dell’Italia devastata dalla guerra ma ricca di risorse. Il catalogo ha una prefazione di Martin Scorsese, grande ammiratore dell’universo neorealista.

Altre iniziative rendono l’autunno newyorkese un riconoscimento alla fotografia neorealista italiana: una mostra alla Howard Greenberg Gallery dal 13 settembre al 10 novembre e l’esposizione, al Metropolitan Museum dal 18 settembre al 15 gennaio a cura di Beth Saunders, di stampe dei protagonisti di questo linguaggio donate da Guido Bertero.

Piergiorgio Branzi, Piazza Grande a Burano, Venezia, 1957, © Piergiorgio Branzi