Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Margherita Panaciciu

Leggi i suoi articoliCon «A Natural History of the Studio» da Hauser & Wirth a New York fino al 1° agosto, William Kentridge riconferma la centralità dello studio non solo come luogo fisico di lavoro, ma come vera e propria metafora della mente creativa. Il percorso assume l'aspetto di una sorta di autoritratto intellettuale, in cui l’artista sudafricano, tra i più influenti della scena contemporanea, mette in scena la propria pratica come un processo organico di trasformazione continua, dove ogni elemento – dal disegno al suono, dal corpo all’oggetto – partecipa alla costruzione di senso.

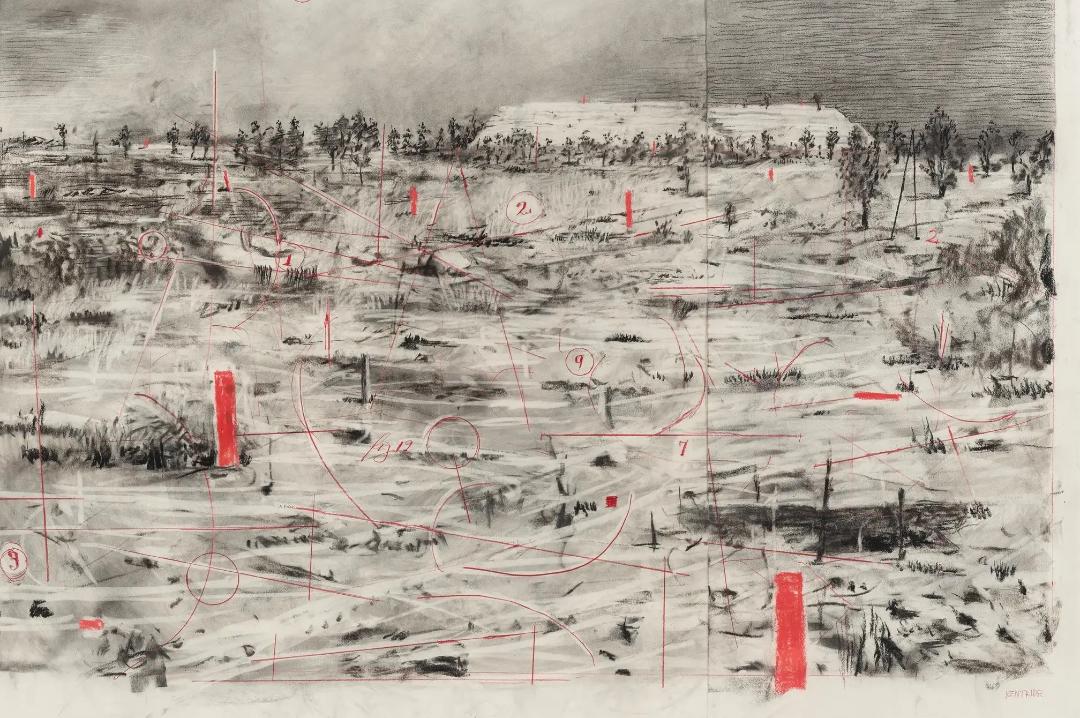

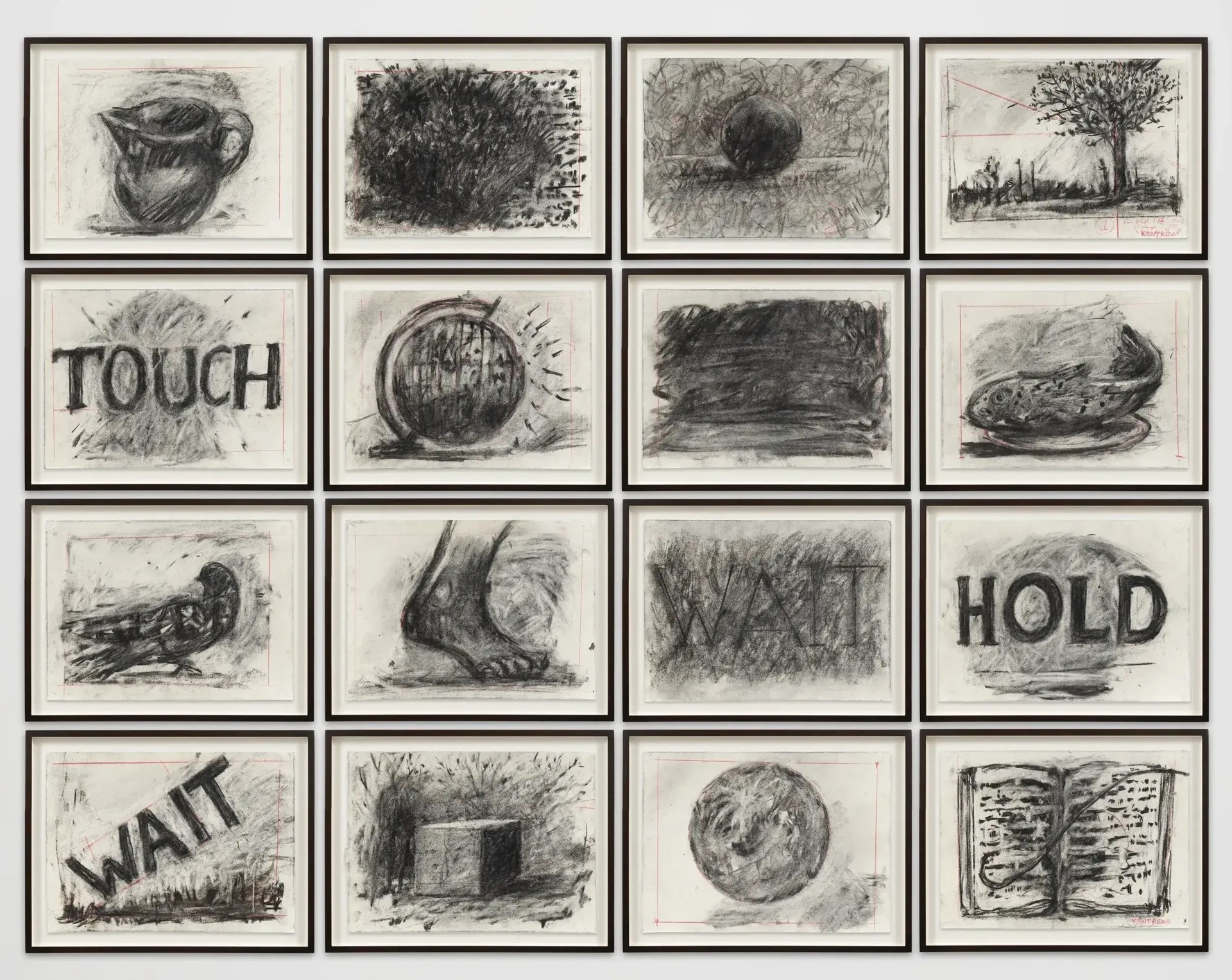

Al centro dell’esposizione, articolata su due sedi della galleria, la serie filmica «Self-Portrait as a Coffee Pot» (2020–2024) offre un accesso inedito alla mente di Kentridge, rivelata nei suoi ritmi quotidiani, nei suoi inciampi, nelle sue visioni. Girata durante la pandemia all’interno dello studio di Johannesburg – che l’artista stesso descrive come «una testa ingrandita» - condensa in nove episodi temi cardine della sua ricerca: la stratificazione della storia, il trauma coloniale, la memoria personale, le derive dell’assurdo politico. Il punto di partenza è domestico: una caffettiera. Ma, come spesso accade nell’opera di Kentridge, l’oggetto quotidiano si carica di significati simbolici e diviene allegoria del pensiero, con il suo ribollire incessante, i suoi vapori di idee. Il disegno, da sempre suo medium privilegiato, torna qui con forza iconica. Al primo piano della galleria campeggiano più di venti disegni a carboncino realizzati per l’animazione della serie, esposti in un allestimento che riproduce lo spazio dello studio come ambiente mentale, un «luogo del pensiero» dove ogni superficie è testimonianza di un’idea in divenire. Non si tratta, però, di semplici supporti visivi: ogni carta è un frammento del processo, un momento catturato di una narrazione più ampia, effimera e stratificata.

William Kentridge, «Drawing for Self-Portrait as a Coffee Pot» (Set A di 16 disegni), 2020-2024. © William Kentridge

A fare da contrappunto al flusso visivo del disegno, il secondo piano esplora il rapporto tra bidimensionalità e volume, con le sculture della serie «Paper Procession». In esse, le forme sembrano uscite direttamente da un taccuino, proiettate nello spazio tridimensionale attraverso materiali umili come l’alluminio e la carta di recupero. Qui la storia entra in gioco in modo diretto: le prime versioni di queste sculture nascono da pagine di un registro contabile ottocentesco della Chiesa di San Francesco Saverio di Palermo. È una scelta che lega l’opera alla materia viva del tempo, con i suoi sedimenti, le sue assenze, i suoi documenti. La mostra include anche «Fugitive Words» (2024), un’opera video in cui il gesto dello sfogliare un taccuino – atto apparentemente minimo – si trasforma in un viaggio visivo e sonoro nella psiche dell’artista. Accompagnato dal Trio Arciduca di Beethoven, il film accompagna in un paesaggio interiore fatto di parole in fuga, strumenti animati, metamorfosi visive, in cui l’identità dell’autore si dissolve e si ricompone continuamente. Infine, i glifi in bronzo e la pubblicazione Self-Portrait as a Coffee Pot, sorta di estensione editoriale della serie filmica, completano il progetto, ribadendo la volontà di Kentridge di rendere visibile il pensiero nella sua fisicità, nella sua dimensione processuale e collettiva. Il libro, con inserti trasparenti e pagine disegnate, è un oggetto d’arte che traduce su carta la complessità del suo studio, trasformandolo in spazio tangibile e condivisibile. Con questa mostra, William Kentridge non si limita a presentare opere: costruisce un’epistemologia del fare artistico. Lo studio, come suggerisce il titolo, è una «storia naturale», un organismo vivente dove la materia e la memoria, il personale e il politico, convivono e si trasformano. In un’epoca dominata dalla velocità e dall’efficienza, Kentridge ci ricorda che pensare è anche abitare lo spazio del dubbio, dello scarto, dell’incompiuto. E forse proprio lì, nel gorgoglio instancabile della caffettiera, nasce l’arte.