Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Germano D’Acquisto

Leggi i suoi articoliCento anni e non sentirli. Il photobooth, quella piccola cabina con la tendina rossa, teatro di infinite smorfie, baci rubati e identità provvisorie, compie un secolo e la Photographers’ Gallery di Londra gli dedica, fino al 26 febbraio 2026, una mostra che sa di amarcord e di avanguardia insieme: «Strike a Pose! 100 Years of the Photobooth». Un omaggio discreto ma densissimo alla macchina che, prima dei selfie, aveva già inventato tutto: l’autoritratto democratico, l’istante rubato, la libertà di sbagliare e di riprovare.

Era il 1925 quando Anatol Josepho, immigrato russo con il gusto per l’invenzione e l’intuizione del secolo, installò il primo Photomaton a Broadway. Bastavano venticinque centesimi e pochi minuti d’attesa per ricevere una striscia di immagini perfettamente sviluppate, pronte per il portafoglio o per una dichiarazione d’amore. In cinque giorni, più di settemilacinquecento newyorkesi fecero la fila: un fenomeno sociale, una nuova grammatica visiva. Tre anni dopo, Selfridges portava la meraviglia a Londra, e da lì in poi il photobooth divenne una presenza stabile, quasi domestica, nelle stazioni, nei centri commerciali, alle fiere.

Dietro quella tendina non si entrava soltanto per una foto, ma per un piccolo rito d’identità. Bastava chiudere il sipario, infilare la moneta, e il mondo restava fuori: quattro flash, quattro facce, quattro stati d’animo. Nessuno a giudicare, nessun fotografo a dirigere: solo tu, la macchina e il tempo che scorreva al ritmo del meccanismo. C’è qualcosa di commovente, oggi, nel rivedere quei volti sgranati, le smorfie che diventano autoritratti inconsapevoli, gli abbracci compressi nello spazio di mezzo metro quadrato.

Non stupisce che il photobooth sia stato amato dagli artisti. Andy Warhol lo trasformò in linguaggio, Yoko Ono e John Lennon ne fecero un manifesto d’intimità. I Kennedy, sempre impeccabili, ne sperimentarono la versione più glamour. In fondo, quella cabina restituiva a tutti la possibilità di essere protagonisti di sé stessi; una rivoluzione molto prima dell’era dell’immagine digitale.

Poi arrivarono le fotocamere compatte, i telefonini, e infine l’iPhone: la cabina divenne obsoleta, marginale, vintage. Negli anni Novanta sparì quasi del tutto, lasciando dietro di sé un sentimento di nostalgia, come una canzone che continua a suonare nella memoria. Ma, come spesso accade alle icone, non è mai davvero scomparsa. Oggi, grazie a realtà come Autofoto, quei vecchi automi analogici sono tornati a funzionare: restaurati, lucidati, rimessi in circolo. Piccole capsule del tempo per un’umanità che, forse senza accorgersene, continua a cercare la magia del gesto analogico in un mondo dove tutto è immediato e virtuale.

La mostra alla Photographers’ Gallery celebra proprio questa tensione tra passato e presente, tra il ticchettio meccanico e il click digitale. Accanto a stampe d’archivio, strisce originali e materiali d’epoca, il pubblico può entrare fisicamente in una cabina funzionante e creare il proprio souvenir selfie in pieno stile 1925. Un’esperienza tattile, quasi sensuale, che restituisce alla fotografia quella dimensione di attesa e di sorpresa ormai perduta.

Nel percorso espositivo, la storia del photobooth si intreccia con quella del nostro modo di guardarci. C’è qualcosa di profondamente umano in quell’atto di premere il pulsante e aspettare che la luce ci restituisca un riflesso. Le imperfezioni diventano parte del racconto: la pellicola che brucia i toni, l’espressione incerta, la posa che sfugge al controllo. È il contrario del filtro Instagram, un invito a riconciliarsi con la verità delle proprie facce.

Eppure, nonostante la sua apparente semplicità, la cabina fotografica resta un oggetto sofisticato: un piccolo laboratorio di fisica e di psicologia insieme. Anatol Josepho l’aveva immaginata come un modo per democratizzare l’immagine, per rendere accessibile a tutti ciò che fino ad allora era privilegio di pochi. Oggi, a un secolo di distanza, quell’intuizione appare ancora radicale: una forma di auto-rappresentazione ante litteram, che anticipava le ossessioni identitarie e performative del nostro tempo.

Forse è proprio questo il suo segreto: il photobooth non è mai stato soltanto una macchina, ma un dispositivo di libertà. Dietro quella tendina, ognuno poteva essere chi voleva; buffo, innamorato, triste, ridicolo, autentico. E così, mentre la Photographers’ Gallery celebra i suoi cento anni, la piccola cabina torna a ricordarci una lezione dimenticata: che la fotografia, prima di essere immagine, è gesto. Un gesto intimo, fragile, profondamente umano.

Oggi che tutto si scatta, si filtra e si archivia in tempo reale, tornare nel photobooth è come tornare a respirare. Si entra da soli, si esce con un frammento di verità. E per una volta, senza like né algoritmi, si può dire davvero: strike a pose.

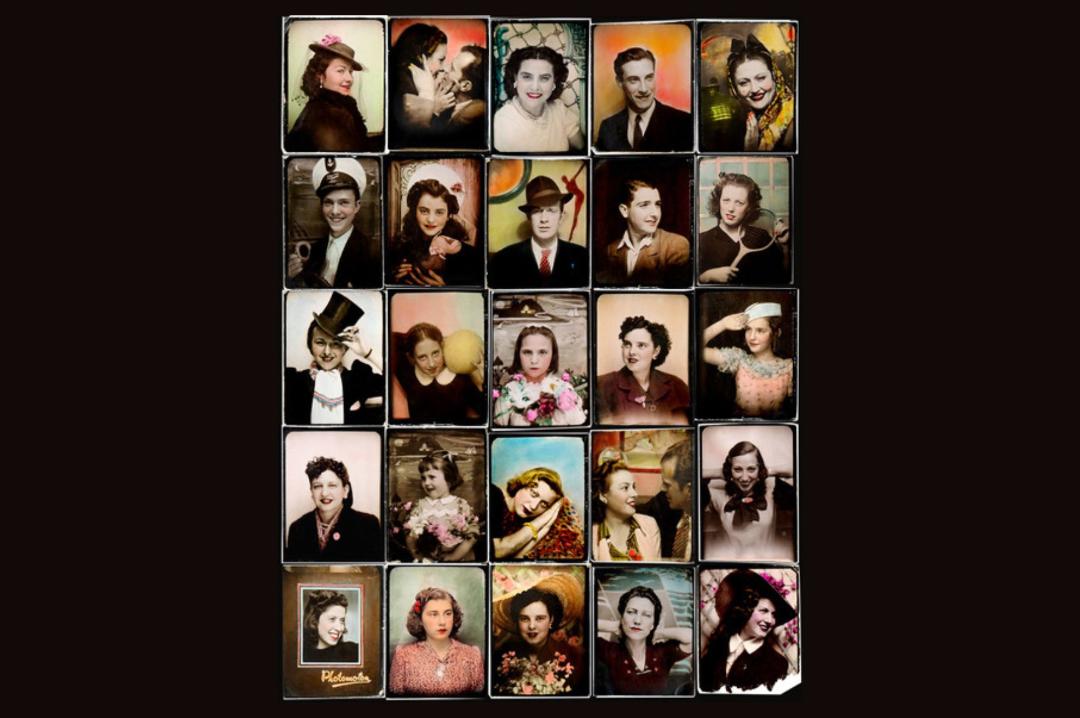

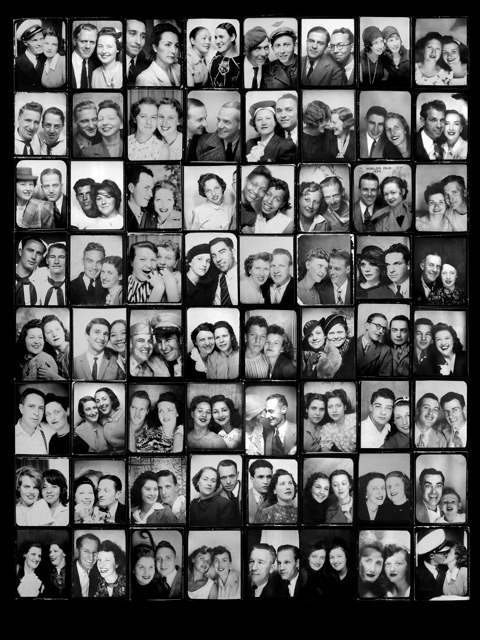

Ritratti fotografici acquisiti da photobooth, anni 1930-50. Courtesy of Raynal Pellicer