Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

La Fondazione Prada torna all’archeologia, osservata attraverso la sempre sorprendente chiave di lettura di Salvatore Settis (qui con Anna Anguissola), e presenta, dal 17 novembre al 27 febbraio, «Recycling Beauty», un’indagine inedita e appassionante sul riuso delle antichità greche e romane tra Medioevo e Barocco.

Dopo la mostra inaugurale della sede milanese, «Serial Classic» (2015), in cui Settis esplorava la serialità nell’arte classica (e in contemporanea, a Venezia, la sua miniaturizzazione in «Portable Classic»), il suo sguardo si appunta ora sull’ininterrotta vitalità del classico, inteso non come un’immobile eredità del passato ma come un elemento sempre vitale, capace di dare «accesso alla molteplicità delle culture del mondo contemporaneo».

Un tema, questo, affrontato dagli studi archeologici solo in anni recenti, e ricco d’implicazioni ancora da sondare, perché un pezzo classico sottratto al suo contesto e immesso in una nuova realtà artistica modifica sì il contesto cui giunge, ma ne è a sua volta modificato, venendo implicato in vere migrazioni di senso.

La mostra, allestita nel Podium e nella Cisterna su progetto di Rem Koolhaas/Oma con Giulio Margheri, espone opere magnifiche, da musei italiani e internazionali, ponendo l’accento, nella Cisterna, sulla statua colossale di Costantino (IV secolo d.C.), i cui frammenti sono a Roma, nel cortile del Palazzo dei Conservatori.

Qui, con la mano e il piede sinistro, c’è una ricostruzione del colosso in scala 1:1, mai tentata prima e ora realizzata da Fundación Factum con Fondazione Prada e Musei Capitolini, con la supervisione di Claudio Parisi Presicce, da cui emerge che la statua del primo imperatore cristiano era in realtà frutto della rielaborazione di una precedente effigie di Giove.

Nell’attraversare i secoli, questi pezzi hanno talora assunto nuovi significati (il gruppo ellenistico del «Leone che azzanna il cavallo», IV secolo a.C., posto nel Medioevo sul Campidoglio, diventò un’allegoria del Buon governo) oppure, venuta meno la cultura che li aveva generati, venivano fraintesi.

Così un sarcofago dionisiaco del II secolo d.C. diventò, undici secoli dopo, il sepolcro di un Beato cristiano. Senza contare i casi in cui si equivocava sull’origine stessa delle opere: com’è accaduto con la testa di cavallo dell’Arco di Castel Nuovo, a Napoli, ritenuta fino a due decenni fa un pezzo di scavo e invece opera di Donatello, mentre la statua detta di «Paride» del Duomo di Milano, creduta romana, si è rivelata proprio in quest’occasione un manufatto del ’500.

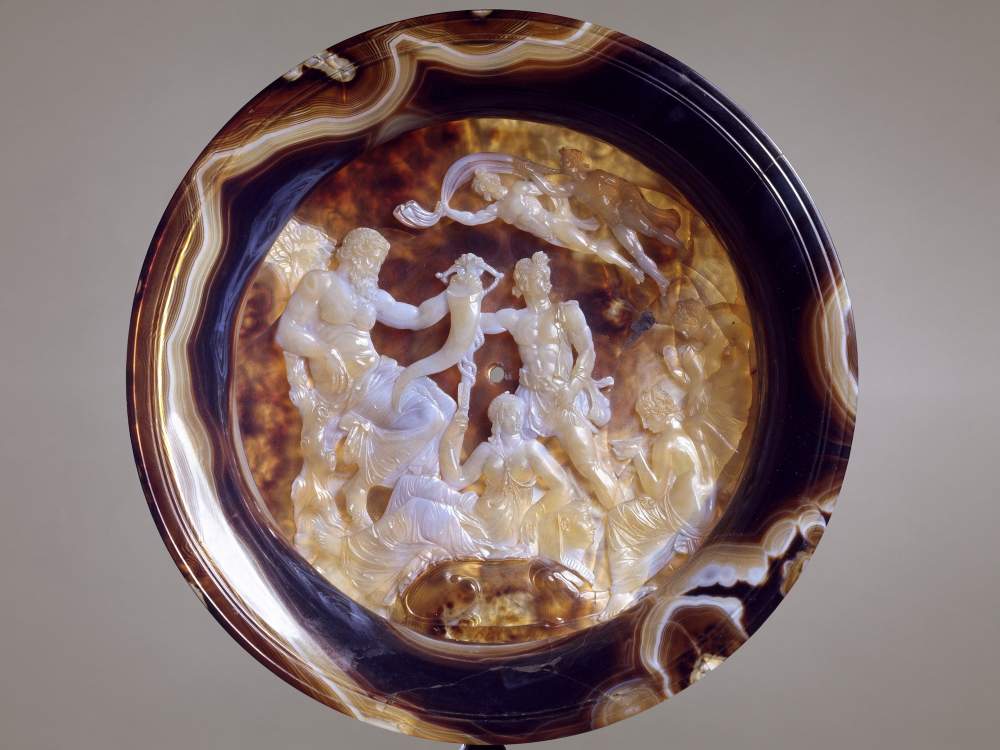

Solo pochi capolavori, da subito considerati ineguagliabili, sono sopravvissuti al naufragio della memoria. È il caso della «Tazza Farnese» (II-I secolo a.C.), oggi al Mann di Napoli, grande e superbo cammeo di pietra dura che migrò dall’Egitto a Roma, da Bisanzio alla Persia, per tornare poi in Occidente, nelle collezioni di Federico II e di Lorenzo il Magnifico e infine in quella dei Farnese: una vera giramondo.

«Giovane di Magdalensberg», replica bronzea del XVI secolo di una statua romana oggi perduta. Vienna, Kunsthistorisches Museum, Antikensammlung. © Kunsthistorisches Museum Vienna, Collection of Greek and Roman Antiquities, KHM-Museumsverband

La Tazza Farnese, prima metà del II secolo a.C. Coppa a cammeo in agata sardonica ad intaglio ed incisione, d 20 cm. Napoli, Museo Archeologico Nazionale. © Archivio dell’Arte | Pedicini fotografi