Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Sanzia Milesi

Leggi i suoi articoliUn museo dell’insolito, popolato da quadri viventi e macchine metafisiche, in grado di aprire al mondo dell’immaginifico e al suo infinito campionario di possibilità creative. Fu questo il potere di un romanzo come Locus Solus, scritto dal francese Raymond Roussel nel 1914. E appare questa la possibilità offerta dalla mostra «The Quantum Effect», ispirata proprio da quello scritto: l’opportunità di esperire il legame tra arte e teoria quantistica, tra opere d’arte ed esperimenti scientifici, fantascienza, cultura pop ed equazioni di meccanica quantistica. Cocurata da Daniel Birnbaum e Jacqui Davies, la mostra è allestita, dal 5 settembre al 23 novembre,

nello Smac San Marco Art Center, spazio espositivo presso le Procuratiae di Piazza San Marco fondato da Anna Bursaux, David Gramazio e David Hrankovic, che l’hanno inaugurato durante la Biennale di Architettura e riaperto al pubblico per la prima volta dopo 500 anni grazie al sostegno economico di Generali e il restauro dell’architetto David Chipperfield.

Rendere fruibili visioni sconosciute ai più, ma tutt’altro che «minori», è una delle qualità maggiori della prosa dal drammaturgo e poeta parigino Raymond Roussel (1877-1933), che, tra i padri della Patafisica, fu avvezzo a dar forma alla sua fantasia inventando collegamenti da terne casuali di parole estratte a caso. Esplorò il mondo a bordo della sua eccentrica roulotte, con tanto di vasca da bagno, e concluse il proprio viaggio terreno in una camera del Grand Hôtel di Palermo, dove venne ritrovato morto il 14 luglio 1933. Così il mistero della sua fine portò Leonardo Sciascia alla stesura di Atti relativi alla morte di Raymond Roussel» (Esse, 1971 e poi Adelphi, 2020) e l’analisi delle sue opere spinse Michel Foucault a dare alle stampe il suo (unico) libro di critica letteraria Death and the Labyrinth: Raymond Roussel (Gallimard 1963). Mentre a ispirarsi al genio del suo Locus Solus furono dai film d’animazione ai videogame (come «Ghost in the Shell 2-Innocence» e «Wild Arms 5» per PlayStation 2), senza dimenticare Carlo Scarpa e Gae Aulenti, il primo nel suo progetto per il Cimitero Brion a San Vito d’Altivole, la seconda con l’omonima serie di mobili da giardino del 1967.

Sin dal suo allestimento, la mostra rende omaggio, facendolo rivivere, al romanzo di Roussel (che narra della visita alle straordinarie invenzioni dello scienziato Martial Canterel nella villa di Montmorency, poco fuori Parigi): laddove lo scrittore ambienta infatti il proprio racconto di otto tableaux vivants in un’architettura di vetro, parimenti il percorso allo Smac ruota attorno alla stanza di specchi di Isa Genzken («Oil VII», 2007), per poi procedere lungo 16 sale e un corridoio continuo di oltre 80 metri in modo simmetrico (o «supersimmetrico», come sarebbe corretto dire rifacendosi alla teoria di fisica quantistica).

Uno still dal video «Technology/Transformation: Wonder Woman» (1978-79) di Dara Birnbaum

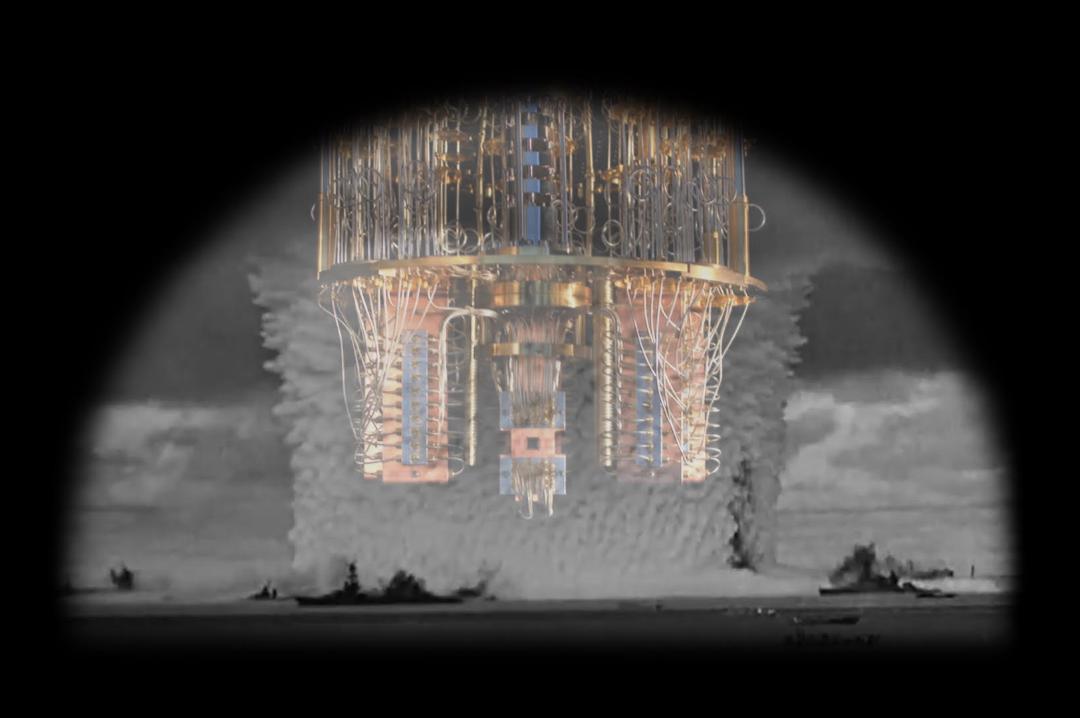

Esposti in mostra, anche il pallone da basket sospeso in una teca, opera iconica per cui Jeff Koons collaborò con il fisico teorico Richard Feynman («One Ball 50/50 Tank - Spalding Dr. J Silver Series», 1985); frame del teletrasporto della supereroina di Dara Birnbaum («Technology/Transformation: Wonder Woman», 1978-79); l’installazione filmica di Mark Leckey in cui il protagonista attraversa una membrana invisibile (una lastra di vetro) che lo trasporta da un mondo all’altro («To the Old World-Thank You for the Use of Your Body», 2021-22). E ancora, i lavori di John McCracken che evocano l’enigmatico monolite di «2001: Odissea nello spazio» di Stanley Kubrick e due opere di Tomás Saraceno della serie «Hybrid Webs» con ragnatele contenute all’interno di teche a suggerire una rete intrecciata di esperienze sensoriali. La fotografia di Man Ray che ritrae Marcel Duchamp sdraiato dietro la sua prima opera in vetro («Glissière contenant un moulin à eau (en métaux voisins)», 1913-15) e «Duchamp descendant l’escalier» (1992) di Elaine Sturtevant, in cui l’artista, ispirandosi al maestro, appare simultaneamente in luoghi e stati diversi. Infine è presentato anche il lavoro della curatrice Jacqui Davies, che citando il «glider» di Duchamp ritratto da Man Ray, utilizza quella forma semicircolare per inquadrare i suoi collage cinematografici, realizzati con filmati di fantascienza e musica, spezzoni di computer grafica e arte visiva.

Dal 2023 infatti, Daniel Birnbaum (ex direttore del Moderna Museet di Stoccolma, ora professore di filosofia alla Städelschule di Francoforte) e Jacqui Davies (produttrice di oltre 80 film e curatrice di diversi progetti artistici) collaborano alla produzione di mostre in modo transdisciplinare, unendo dai materiali storici alle opere d’arte sino alle tecnologie immersive e le realtà miste. «Così come la natura paradossale della fisica quantistica sconvolge la nostra comprensione della realtà, abbiamo creato una mostra che sfida la natura e il significato delle cose: opere d’arte, film, esperimenti scientifici, teorie quantistiche e le loro rappresentazioni simboliche, spiegano i due curatori. Anche i ruoli distinti di curatore, produttore e artista vengono sovvertiti: esperimenti-installazioni e interventi concepiti dai curatori vengono esposti accanto a opere di artisti acclamati. Talvolta, fatto e finzione si fondono, protagonisti chiave della fisica quantica vengono rianimati e le linee temporali tradizionali trasformate in “Science Fiction”. In questo mondo straordinario, Davies assume il ruolo di artista, realizzando opere che strumentalizzano il cinema di fantascienza, la cultura popolare, i social media e molto altro, costruendo portali audiovisivi tra i mondi dell’arte, del cinema, della scienza, della filosofia e della magia».

Jeff Koons, «One Ball Total Equilibrium Tank», 1985

Uno still dal video «To the Old World-Thank You for the Use of Your Body», 2021-22, di Mark Leckey

Riguardo a che cosa si vedrà nel concreto e a come sia stato possibile ispirarsi al romanzo per rendere fruibile una mostra, Birnbaum dichiara:«Locus Solus è un romanzo fantastico e un esempio emblematico di ciò che è stato definito “quantum fiction”, una letteratura che dà voce alle idee apparentemente insondabili introdotte dal pensiero quantistico. Il protagonista del romanzo invita un gruppo di scienziati a visitare un parco scientifico e mostra loro invenzioni sempre più bizzarre, tra cui otto curiosi tableaux vivants allestiti all’interno di una grande struttura in vetro. Il layout della nostra mostra trae ispirazione proprio da questa architettura simile a un acquario: ogni spazio ospita esperienze articolate tra arte, letteratura, scienza e cinema. Marcel Duchamp affermò che Roussel gli aveva indicato una nuova direzione, il suo primo oggetto in vetro, noto come “The Glider” (1913-15), ricorre come un codice lungo tutto il percorso della nostra mostra, in film commissionati appositamente che si ricollegano alla teoria quantistica. Un ulteriore strumento curatoriale è stato sviluppato in dialogo con il professor Ulf Danielsson, noto teorico delle stringhe matematiche e segretario del comitato per il Premio Nobel per la fisica. Danielsson ci ha aiutato a selezionare equazioni quantistiche che rappresentano concetti chiave o leggi scientifiche, espressi poi nelle opere d’arte. La mostra sfida le ortodossie della curatela istituzionale e presta poca attenzione ai modi tradizionali di categorizzare il mondo degli oggetti. Equazioni matematiche, opere d’arte di alcuni tra gli artisti contemporanei più importanti, esperimenti scientifici e interventi cinematografici prodotti dai curatori sono presentati fianco a fianco. Alcune opere sono state realizzate in collaborazione con scienziati. Un esempio: Jeff Koons si è consultato con il fisico e premio Nobel Richard Feynman quando ha creato l’opera “Equilibrium”, che sfida la gravità e sarà esposta in mostra».

Una mostra che si pone in relazione al suo pubblico come coinvolgimento in un’esperienza ricca di prospettiva, anche future. «Speriamo di far emergere alcuni dei temi fondamentali della scienza e della tecnologia quantistica e di indagare il loro impatto sulle arti e sulla cultura visiva contemporanea in modi che un testo o una conferenza non potrebbero mai fare, precisa Jacqui Davies. Offuscando il confine tra concetti e intuizioni, tra teoria e pratica, tra pensiero e materia, il nostro approccio curatoriale presenterà questi temi in modo viscerale, percettivo. La mostra non è pensata per essere compresa, ma per essere vissuta. Il misticismo è semplicemente la scienza di domani sognata oggi. Ci piace molto questa affermazione di Marshall McLuhan, e abbiamo realizzato una mostra simmetrica che si duplica. Ogni sala ha un gemello enigmatico, un doppelgänger, come se queste coppie di spazi fossero “entangled”, intrecciate, nel senso esplorato dalla meccanica quantistica. Speriamo che i visitatori possano essere curiosi di saperne di più su concetti come la sovrapposizione e l’entanglement. Forse desidereranno anche approfondire l’interpretazione dei molti mondi della meccanica quantistica. Di certo li incoraggeremo a rileggere Il giardino dei sentieri che si biforcano di Jorge Luis Borges, un altro capolavoro quantistico».