Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Cristina Valota

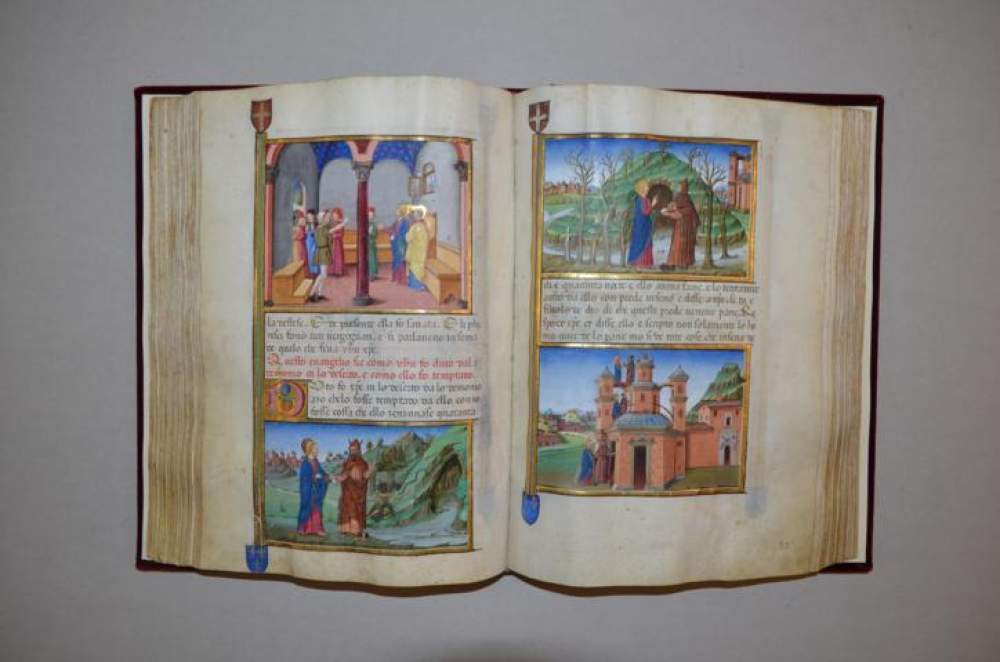

Leggi i suoi articoliTra i capolavori della miniatura rinascimentale in mostra a Palazzo Reale figura il «Leggendario Sforza-Savoia» (nella foto), manoscritto realizzato nel 1476 per il duca di Milano Galeazzo Maria Sforza e la consorte Bona di Savoia, e conservato nella Biblioteca Reale di Torino: le storie (o leggende, da qui il nome del codice, noto anche come Varia 124) tratte dai Vangeli apocrifi e dal Nuovo Testamento sono accompagnate da 324 grandi scene miniate dal milanese Cristoforo de Predis, che le ambientò nei suoi giorni. Lo scorso anno è uscita per Franco Cosimo Panini Editore, che ha finanziato il restauro dell’originale, un’edizione facsimile del codice, preceduta nel 1987 da quella («Il codice Varia 124 della Biblioteca Reale di Torino miniato da Cristoforo de Predis. Milano, 1476») curata da Alessandro Vitale Brovarone, docente di Filologia romanza all’Università degli Studi di Torino, ed edita da Umberto Allemandi & C. per l’Istituto Bancario San Paolo di Torino.

Professor Vitale Brovarone, che ricordo conserva di quell’esperienza editoriale?

Fu un’avventura molto bella! Innanzitutto perché richiese lo studio approfondito del codice originale. Altrettanto coinvolgente fu il meticoloso lavoro editoriale successivo: al momento della stampa a quattro colori mi resi conto (cosa che era perfettamente nota alla tipografia) di come ciascun colore richiedesse per «venire bene» nella stampa differenti condizioni di umidità, facendomi così capire che i colori non sono «aggettivi», ma elementi dotati di natura diversa (superficie più o meno scabra, lucentezza diversa…). Anche il miniatore li aveva scelti perché desiderava ottenere un particolare effetto non solo cromatico, ma anche luminoso: un buon assortimento di mantelli di colori diversi conferisce all’immagine una varietà complessa e viva, e al voltare della pagina la vivezza cambia, con una variabilità sconosciuta alla tipografia. Fu così che l’editore Allemandi arrivò a stampare il facsimile fino a 13 colori, facendo realizzare alcuni inchiostri appositi in Germania. Lavorando al facsimile ho capito, almeno in parte, che cosa ogni volta mi pare bellissimo negli originali. Oppure, dalla difficoltà di «leggere» un’immagine alla piena luce, e trovando più adatta una luce più tenue, mi sono reso personalmente conto di come quei manufatti fossero stati concepiti per ambienti moderatamente luminosi: l’equazione «più luce più vista» è un po’ grossolana. Un’attività tecnica mi ha spiegato con grande evidenza ragioni compositive complesse: i colori nella loro realtà fisica e non solo visiva, e la necessità di rapportare i manufatti non a condizioni astratte di fruizione, ma a una materiale storicità. Una lezione stupenda.

Che cosa pensa del nuovo facsimile?

L’ho consultato in maniera non approfondita, ma ho potuto notare che sono stati seguiti criteri un po’ diversi. Ad esempio, sono state riprodotte tutte le inevitabili irregolarità dei singoli fogli, come quelle del margine esterno. Si tratta di una procedura molto costosa, che consente di ottenere un oggetto simile all’originale, ma ovviamente non identico. L’edizione del 1987 non aveva la stessa pretesa di verosimiglianza, anche perché in ogni riproduzione mancherà sempre un «quid». Magari un quid olfattivo, come l’odore di uovo di molti manoscritti miniati di Beato di Liébana, con colori che, a quanto consta, utilizzavano il tuorlo come legante; o il rumore dei fogli, la loro docilità, oppure ancora la lucentezza della foglia d’oro che nelle riproduzioni, anche le più fedeli, è inevitabilmente piana, mentre negli originali è leggermente curva e riflette la luce con un movimento che le fotografie non possono riprodurre. Nel facsimile da me curato si ricorse, ad esempio, all’«oro tipografico», operazione meno costosa (ma comunque costosa), che raggiunge un risultato ragionevolmente fedele, nella consapevolezza che comunque resta fra l’originale e la riproduzione un rapporto non di identità ma di similarità. È sempre necessaria una «integrazione» cognitiva: le mobilità dei riflessi dell’oro, le diverse risposte delle superfici colorate alle diverse incidenze di luce. Questa variazione, anche tattile, del colore solitamente si perde nelle riproduzioni, che sono statiche: non è la perdita di un dettaglio o di qualcosa di estrinseco, ma di una condizione primaria ed essenziale dell’originale.

Come mai è stata rifatta l’edizione facsimile proprio del Varia 124 e non di un altro codice miniato?

Quando fui incaricato di seguire la riproduzione del manoscritto, vennero presi in considerazione vari codici molto noti e anche già riprodotti, ma si decise di optare per una cosa mai fatta prima. Da sempre c’è la tendenza a fare cose già note, a camminare sul già camminato, un atteggiamento che certo dà maggior sicurezza e consente sempre di migliorare. Ma spesso è anche bene cercare le strade nuove. Per un curatore di un facsimile confrontarsi su temi nuovi con tecnici di qualità (come in quella occasione fu il grafico della Allemandi, Giorgio Pozzi) consente sempre di porre nuove domande, riflessioni e cambiamenti di punti di vista anche profondi.

Altri articoli dell'autore

A volo d’uccello tra le eccellenze del calendario espositivo internazionale di quest’anno

Dopo 18 anni il pittore fiammingo torna nel capoluogo ligure con una mostra che tra le sue 25 opere conta due inediti e vari pezzi mai esposti prima in Italia. Finalmente svelate le identità dei potenti genovesi raffigurati

In streaming da Londra, Hong Kong e New York l'asta di Christie's del 23 marzo

Una proposta di legge per le edizioni d'arte del gallerista Mario Peliti