Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Milano. Risultato di sei anni di ricerche e di tessiture diplomatiche con i musei e le collezioni più importanti del mondo e, più ancora, frutto della conoscenza accumulata in decenni di studi dai suoi autorevoli curatori, Pietro C. Marani e Maria Teresa Fiorio, il 15 aprile si apre a Palazzo Reale la mostra «Leonardo 1452-1519. Il disegno del mondo».

L’attesissima rassegna (che si chiuderà il 19 luglio) è interamente e orgogliosamente «milanese»: milanesi i curatori; milanese Skira, produttore e ideatore del progetto della mostra, da 15 anni al fianco di Palazzo Reale, con cui l’ha prodotta. L’inedito progetto presenta un’indagine trasversale dell’intera opera di artista e scienziato attraverso tematiche che, pur trasformandosi nel tempo, ne attraversano tutta la vita. Per affrontare una materia tanto vasta, i curatori hanno convocato nel comitato scientifico personalità come Carmen C. Bambach, Martin Clayton, Roberto P. Ciardi, Luisa Cogliati Arano, Martin Kemp, Antonio Paolucci e Nicholas Penny, e hanno chiesto di collaborare con saggi inediti al catalogo (620 pagine) a studiosi di tutto il mondo, dagli accademici dei Lincei Roberto P. Ciardi e Paolo Galluzzi a Martin Kemp e Frank Fehrenbach, delle Università di Oxford e di Harvard; da Martin Clayton, direttore delle Collezioni Reali di Windsor (che hanno prestato 30 disegni di Leonardo), seconde solo alla Biblioteca Ambrosiana di Milano, a Carmen C. Bambach del Metropolitan Museum di New York, a Marzia Faietti, direttrice del Gabinetto Disegni degli Uffizi, ad altri studiosi di pari livello.

Dodici le sezioni della mostra, ognuna delle quali presenta opere autografe di Leonardo introdotte da lavori dei suoi predecessori: «Volevamo liberare Leonardo da quell’aura di “genio italico”, isolato e solitario, che l’ha lungamente accompagnato, spiega Maria Teresa Fiorio. Uno degli obiettivi primari che ci siamo posti è stato contestualizzare la sua opera nella cultura del tempo attraverso confronti illuminanti». «Confronti, incalza Marani, pensati per rendere la mostra “parlante” anche per il grande pubblico». Il percorso si apre con «Il disegno come fondamento», un tema centrale nella cultura fiorentina del tempo e in Leonardo stesso, per affrontare poi la «Natura e scienza della pittura» e il «Paragone delle arti»: «Da teorico Leonardo affermava di disprezzare la scultura, spiega la Fiorio, ma la sua opera pittorica ha un’impronta fortemente tridimensionale. In mostra ne sono prova il “San Gerolamo” della Pinacoteca Vaticana e la “Belle Ferronnière” del Louvre, con quello sguardo sfuggente che sembra imporre all’osservatore di girarle intorno, qui messa a confronto con la “Dama col mazzolino” del Verrocchio, dal Bargello».

Un altro punto di forza della mostra è «Il paragone con gli antichi»: «Leonardo, chiarisce Marani, si riferisce all’antichità in alcuni suoi passi lungamente trascurati. Non solo scrive “imita quanto puoi li Greci et i Latini”, e quando vede a Pavia la statua del “Regisole” commenta “l’imitazione delle cose antique è più laudabile che quella delle moderne”, ma da un suo appunto sappiamo che il 10 marzo 1501 visitò la Villa Adriana a Tivoli. È poi certo che vide numerosi esempi di statuaria antica, nel giardino di San Marco a Firenze e poi durante il soggiorno a Roma. Tutti dati confortati del resto dall’analisi visiva di tante sue opere e dal suo amore per temi antiquariali come Leda, Ercole, Nettuno, di cui mostriamo meravigliosi disegni».

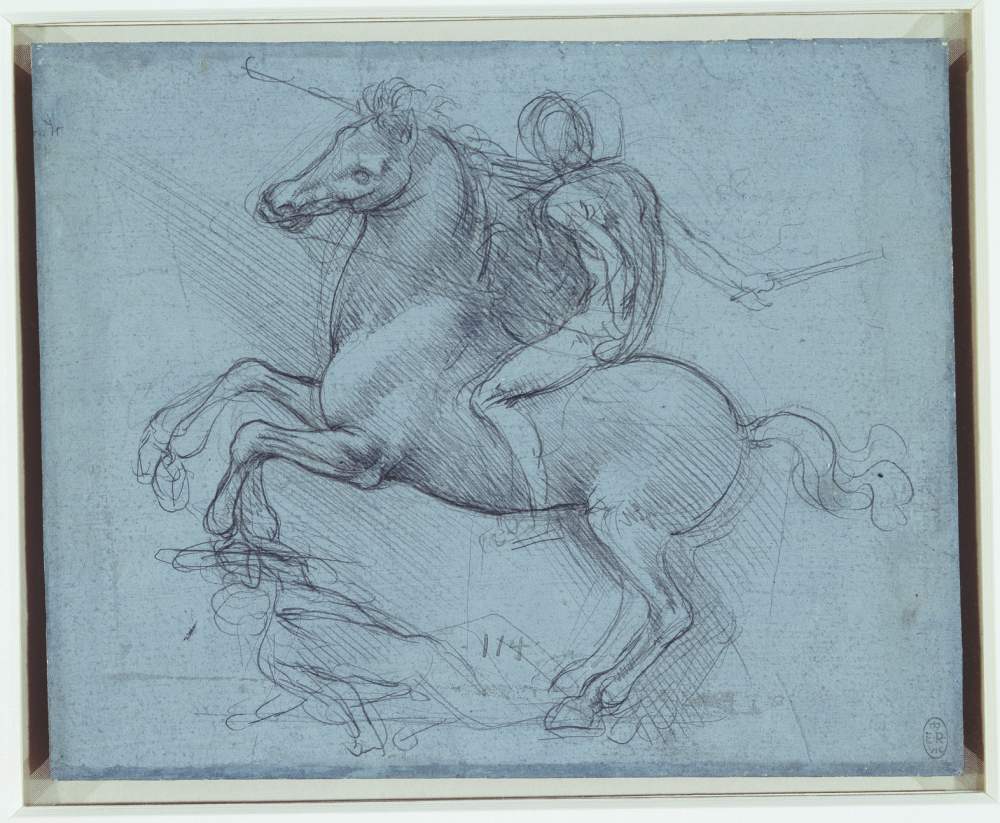

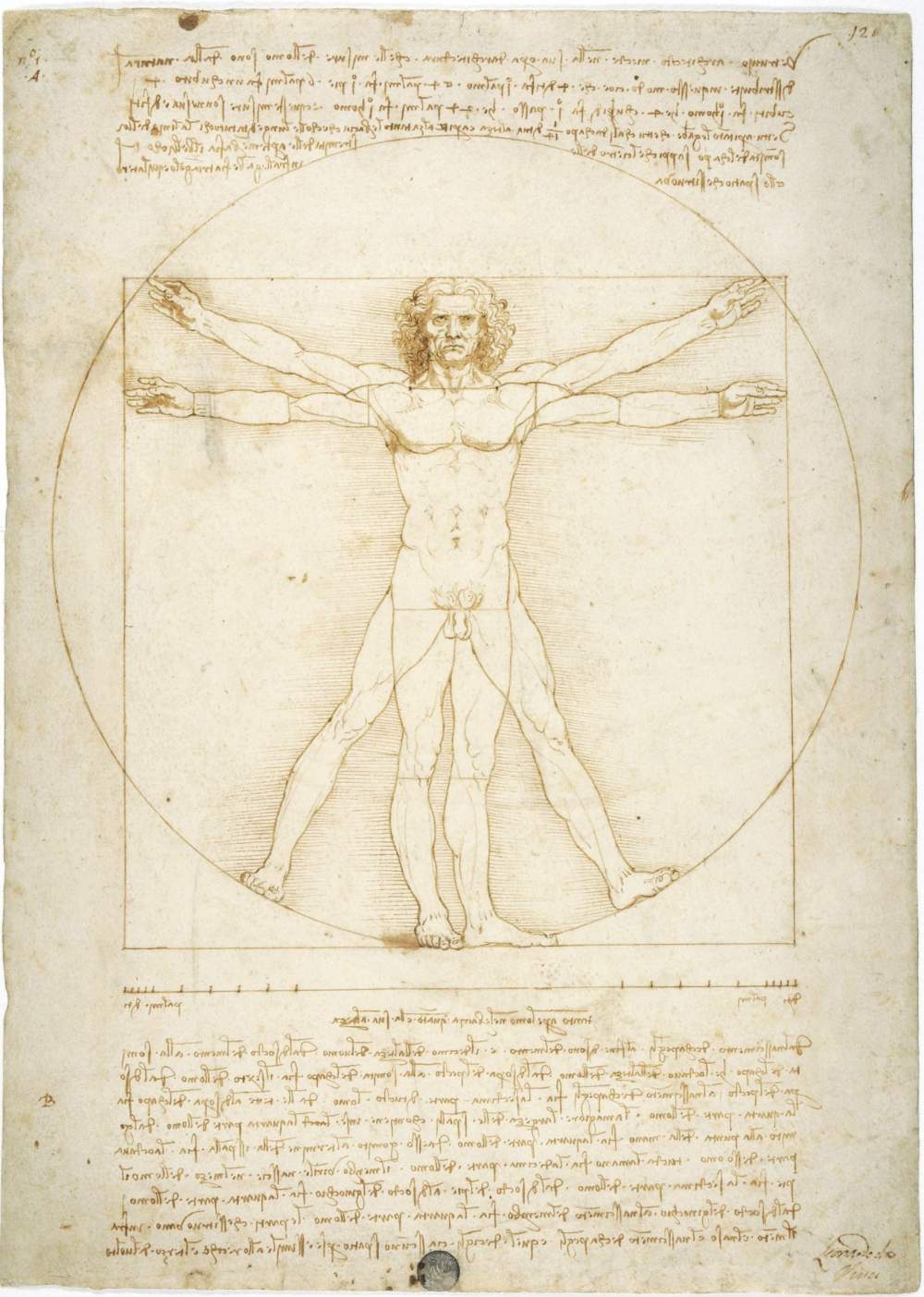

In questa sezione figurano confronti stringenti tra pezzi archeologici e sue carte, come i due bronzi ellenistici di cavalli rampanti dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli, e il primo progetto per il monumento equestre a Francesco Sforza, o un torsetto ellenistico da Padova e il sublime disegno, da Windsor, della testa di Leda. Non meno appassionanti e ricche di capolavori le altre sezioni, dedicate ad «Anatomia, fisiognomica e moti dell’animo», «Invenzione meccanica», «Il sogno» («Il sogno di volare, o di respirare sott’acqua, chiarisce Maria Teresa Fiorio. Idee che già circolavano, come è provato in mostra da due disegni precedenti, ma perfezionate da Leonardo, che arrivò a realizzarne i progetti esecutivi»), «Realtà e utopia», «L’unità del sapere», «De coelo et mundo: immagini del divino», «La diffusione e la fortuna: dai Leonardeschi al Trattato della Pittura» e infine «Il mito», giù per i secoli fino a Warhol. Sette i dipinti: oltre al «San Gerolamo» Vaticano e alla «Belle Ferronnière», l’«Annunciazione» e il «San Giovanni Battista» del Louvre, il «Ritratto di musico» dell’Ambrosiana, la «Scapiliata» della Galleria Nazionale di Parma e la «Madonna Dreyfuss» della National Gallery of Art di Washington. E più di cento i disegni autografi, tra i quali l’«Uomo vitruviano» delle Gallerie dell’Accademia di Venezia, accostati a opere di Antonello da Messina, Botticelli, Filippino Lippi, Paolo Uccello, Ghirlandaio, Verrocchio, Lorenzo di Credi, Antonio e Piero del Pollaiolo, Giuliano da Sangallo, Bramante e di tutti i «leonardeschi». E poi codici miniati, incunaboli, cinquecentine, riuniti in una mostra che promette di essere una pietra miliare negli studi su Leonardo.

«White on white (reversal series)» (1979) di Andy Warhol

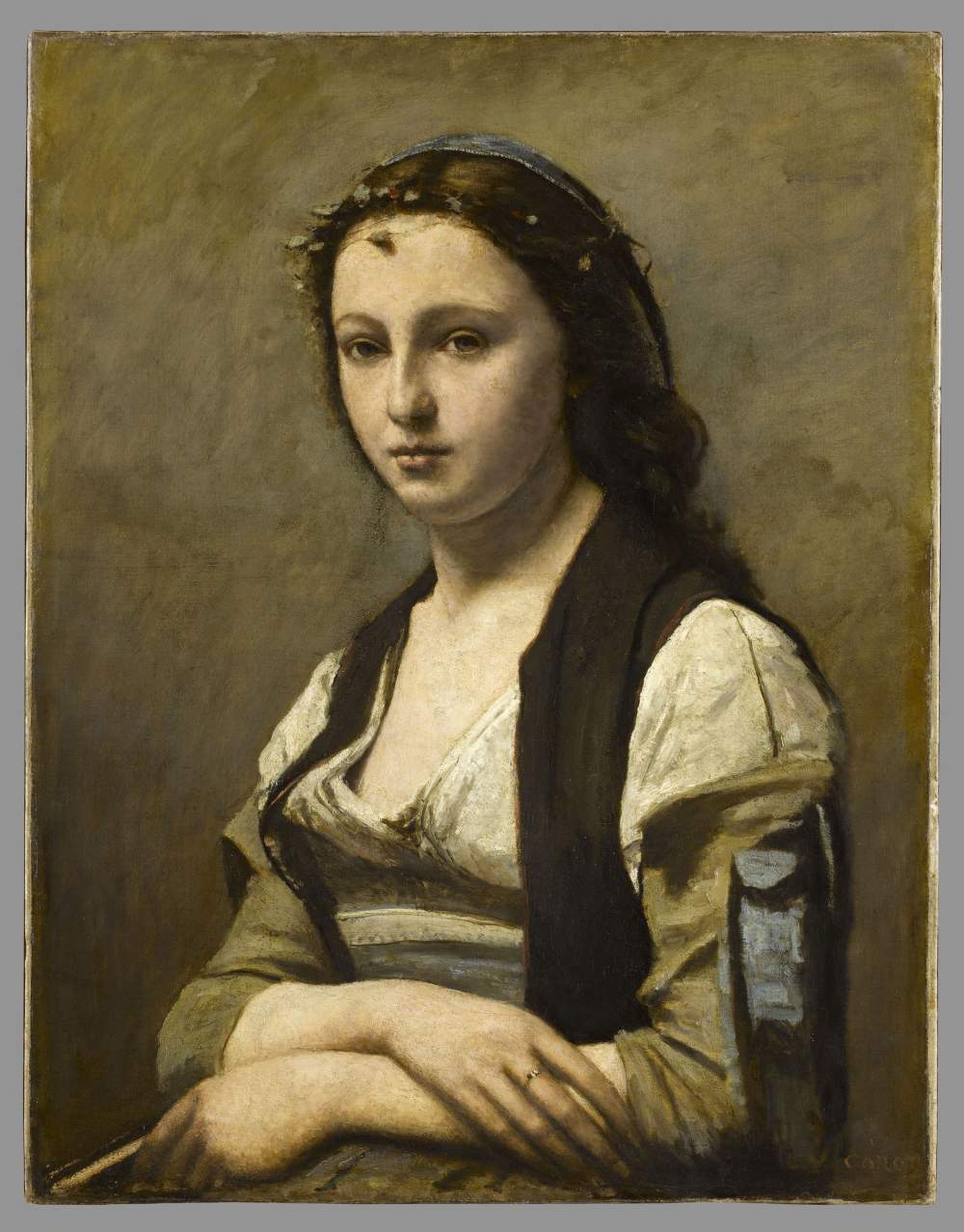

«Fanciulla con la perla» di Camille Corot

«Dama in grigio» (1500 ca) di Giovanni Antonio Boltraffio.

«San Giovanni Battista»

«Studio di braccia e mani (già Dama col mazzolino)» (1490 ca)

«Studio per la testa di Leda» (1505-06 ca)

Studio per monumento equestre» (1485-90 ca) di Leonardo

«Le proporzioni del corpo secondo Vitruvio (L’uomo vitruviano)»

«Belle Ferronnière» di Leonardo. © 2014. The Trustees of the British Museum c/o Scala, Firenze

«Piccola annunciazione» di Leonardo

Altri articoli dell'autore

Nel Palazzo Tosio|Ateneo di Scienze Lettere ed Arti è esposta una derivazione molto simile all’originale, restaurata nel 2023

In attesa della nuova edizione del progetto a giugno, è esposta una selezione delle 100 opere allestite in altrettanti borghi italiani

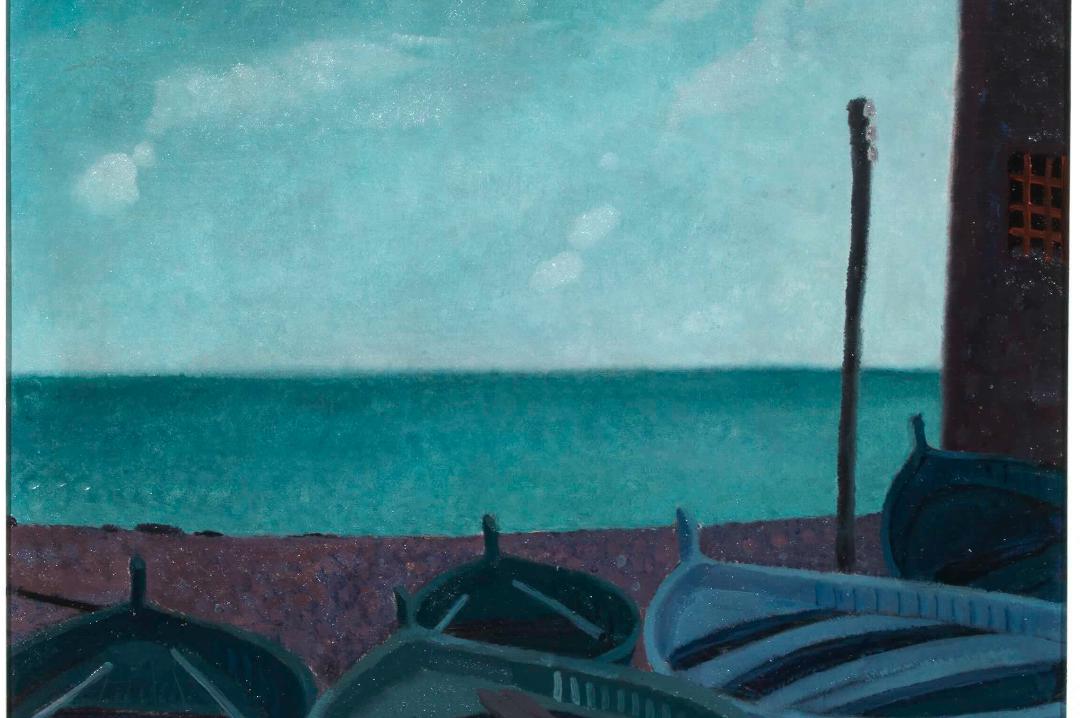

La galleria Tornabuoni Arte di Milano ospita un percorso che affianca undici opere di Felice Casorati a dipinti di artisti a lui affini per tematiche e atmosfere

Dal 30 aprile nel comune di Bellano trova casa, grazie alla donazione della famiglia, l’intero corpus grafico e un centinaio di dipinti dell’artista scoperto nel 1983 da Giovanni Testori