Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Edek Osser

Leggi i suoi articoli«I turisti devono poter camminare tra le colonne dei templi». Secondo Gabriel Zuchtriegel, il più giovane dei nuovi direttori, «l’approccio scientifico è prioritario: senza ricerca non c’è valorizzazione»

I templi di Paestum sono un sito archeologico di bellezza fantastica e il museo raccoglie reperti speciali. Tra i venti musei «più importanti» d’Italia (tanto da meritare un direttore scelto dal Mibact con un concorso internazionale), Paestum è l’unico a non essere in città e il solo al centro di un grande parco archeologico, con templi greci dei quali si innamoravano già i viaggiatori del Grand Tour, un museo unico con centinaia di reperti scavati nelle necropoli delle antiche civiltà italiche e mura che segnano ancora i suoi confini. Il simbolo di questa raccolta di oggetti e di pitture su pietra è la famosa «tomba del tuffatore».

Anche il suo nuovo direttore è un po’ speciale: è il più giovane dei 20 vincitori del concorso. Ha appena 34 anni, è archeologo, viene dalla Germania, si chiama Gabriel Zuchtriegel. Conosce bene l’Italia e ha lavorato al Grande Progetto Pompei come responsabile del Piano della Conoscenza, ormai quasi pronto. Zuchtriegel ha contribuito anche a creare la pianta dettagliatissima di ogni struttura, muro, strada, affresco della città antica. Una base nuova e fondamentale per la futura ricerca e per quella manutenzione programmata attesa da tutti. Un impegno, quello di Zuchtriegel, che ha certamente avuto un peso nella sua nomina a Paestum.

Il Mibact gli ha affidato Paestum per la tutela, lo studio ma soprattutto la valorizzazione del museo e del parco archeologico. Qualcuno temeva un inserimento problematico di questo straniero in un ambiente tanto estraneo e difficile, per di più territorio di camorra.

Ma Zuchtriegel smentisce: «Non ho avuto problemi, non ho notato diffidenza verso di me, al contrario mi hanno accolto con calore e non credo si tratti di ipocrisia. Il collega Carmelo Malacrino, nuovo direttore del museo di Reggio Calabria, mi ha addirittura raccontato che in quella città qualcuno si è chiesto: come mai uno straniero a Paestum e da noi no? Insomma, lo hanno preso come un privilegio a loro negato».

Zuchtriegel ha un compito difficile: deve cambiare molto per far decollare il sito e rispondere così alla «mission» della riforma Franceschini. Ma lui pensa positivo: dice di sentirsi circondato da grande entusiasmo, è fiducioso perché, dice, può contare su una squadra unita. Eppure, come ovunque, il personale tecnico è carente, mancano i funzionari di medio livello che sono il nerbo di ogni struttura museale. «Certo, ammette, questo è un problema. Però sono fiducioso. Ci sarà una fase di mobilità, una riorganizzazione del Ministero e nuove assunzioni».

Si pensa al concorso per i 500 funzionari previsto per il 2016: «Adesso siamo molto sotto organico ma spero sia una situazione provvisoria», confida. «Ora mancano soprattutto archeologi e architetti, per il lavoro scientifico e la progettazione».

Al lavoro da poche settimane, Zuchtriegel sta tracciando un programma pluriennale di interventi e iniziative. «Sto muovendo i primi passi, ma sono passi di corsa, dice. Abbiamo già realizzato un evento: “Il vino del Tuffatore”, con incontri al museo con i produttori di vino del territorio, degustazione, premiazioni, per far vivere il museo. Vorrei presto aprire almeno un tempio ai visitatori, consentire l’ingresso tra le colonne da anni proibito per motivi di sicurezza. Per me è un’esperienza fantastica, ma dovremo studiare la cosa. Con il Comitato scientifico stiamo pensando a qualcosa anche per il museo, che ha bisogno di ristrutturazione».

E, ovviamente, è un problema (anche) di soldi. «Siamo autonomi ma questo non vuol dire che dobbiamo vivere soltanto con i biglietti dei visitatori, ci dice. Possiamo contare su fondi del Ministero, abbiamo chiesto fondi Pon europei e fondi di coesione. Per prima cosa bisogna sistemare le criticità del luogo, per esempio evitare che l’acqua entri dal tetto. Comunque per me è fondamentale la qualità del museo. Vorrei trasformarlo in un’“esperienza”: il visitatore non deve essere soltanto recipiente passivo di spiegazioni e dati scientifici, deve potersi esprimere e noi siamo interessati a far emergere la sua voce. Finora il museo è stato concepito come luogo di educazione. Noi vogliamo farne un luogo interattivo dove viene suscitata la discussione, il dialogo».

Si punterà quindi molto sui giovani, ma non solo. «La comunicazione riguarda tutti. Faccio un esempio: abbiamo aperto una pagina Facebook dove si possono caricare foto, commenti e le possiamo condividere. Credo sia fondamentale comunicare, capire con chi abbiamo a che fare, quali sono le domande, le aspettative, le esigenze».

Anche perché, tra il pubblico di Paestum ci sono anche molti stranieri, dall’Europa ma anche da altri continenti. «Hanno ovviamente un background culturale diverso e dobbiamo riflettere su come comunicare con loro. Non è soltanto un problema di lingua. Dobbiamo capire che cosa si può dare per scontato e cosa invece bisogna spiegare. Ci sono vari tipi di pubblico e dobbiamo essere aperti a tutti. C’è anche chi ha visto Paestum ai tempi della scuola elementare e aspetta un’occasione speciale per tornare, un evento, una mostra. Insomma, le nostre iniziative».

Molto allarme hanno suscitato, in tutto il mondo i crolli di Pompei. Anche a Paestum qualche problema c’è: «Ma le condizioni qui non sono disastrose, i nostri templi non stanno per crollare. E comunque la logica non è quella di rincorrere le emergenze. Il progetto della riforma parte dalla constatazione che le grandi potenzialità di questo e di altri siti e musei non siano ancora state espresse. Non parlo soltanto del numero di visitatori ma anche della qualità delle iniziative. Dobbiamo lavorare sui tempi lunghi».

Il concorso vinto dai venti neodirettori mirava alla ricerca di bravi manager. Ma né Zuchtriegel né i suoi colleghi hanno esperienza manageriale. Per questo il Mibact ha dovuto creare una task force di supporto per aiutarli a muoversi tra burocrazia e strategie decisionali (ogni museo ha poi il suo Consiglio d’Amministrazione e il suo Comitato Scientifico). Ma questo resta un punto non risolto. Quanto alla burocrazia italiana, a Zuchtriegel non sembra molto diversa da quella di altri Paesi e la definisce «una caratteristica di ogni società postindustriale» e non la vede come un problema tipicamente italiano. «È così anche in Germania. È vero, dice, che non ho mai diretto un museo. Però ho gestito progetti di ricerca, e a Pompei ho visto da vicino come funziona una grande Soprintendenza, procedure, burocrazia. Per me è stata una esperienza di grande utilità. Ci vogliono certamente qualità manageriali per dirigere un museo, ma mi sembra molto importante partire dal contesto: devo prima di tutto sapere quale contenuto devo comunicare, che cosa devo promuovere e solo dopo pormi il problema di come farlo. L’approccio scientifico è prioritario: valorizzazione non vuol dire prescindere dalla ricerca e dalla tutela».

Leggi le interviste agli altri direttori

La Galleria Nazionale d’Arte antica di Roma

La Galleria Nazionale d’Arte moderna di Roma

Il Museo Nazionale del Bargello di Firenze

La Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia

La Galleria Nazionale delle Marche di Urbino

La Pinacoteca di Brera a Milano

Le Gallerie dell'Accademia di Venezia

La Galleria dell'Accademia di Firenze

Le Gallerie degli Uffizi di Firenze

Il Museo Archeologico di Napoli

Altri articoli dell'autore

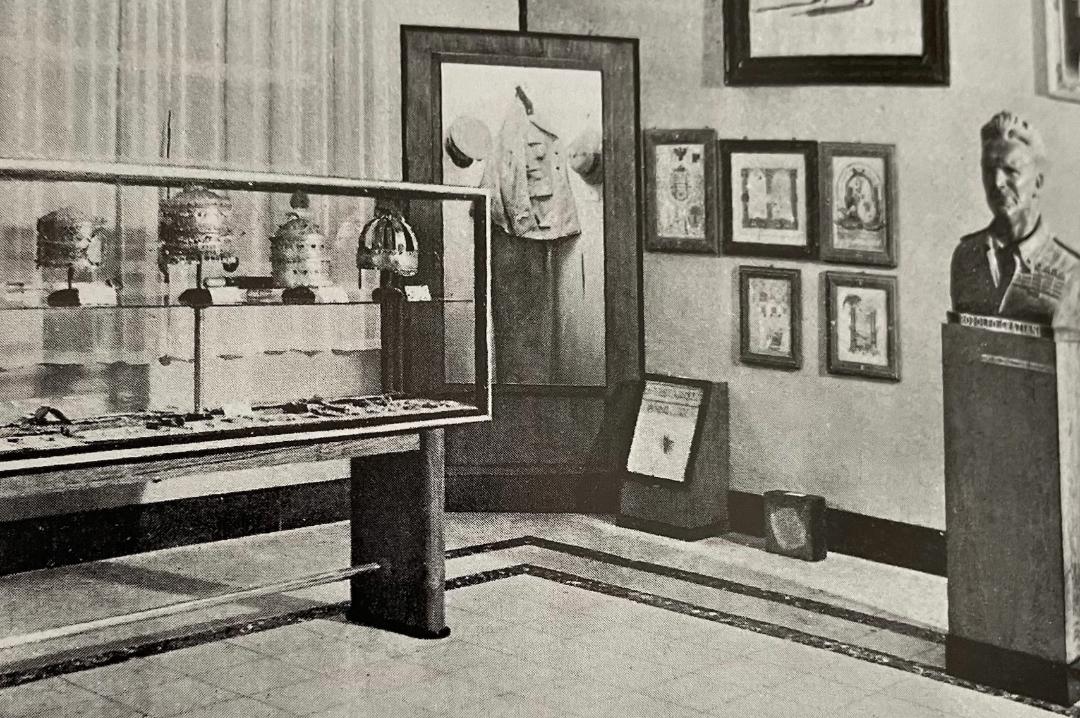

Nel 2015 una selezione delle opere più importanti è stata esposta in una sede provvisoria, in attesa di tornare nel Castello che ospitava l’istituzione prima del sisma

Il mausoleo dedicato al «più sanguinario assassino del colonialismo italiano» appena fuori Roma è criticato da molti, ma rimane

Si dà la precedenza agli oggetti per cui sono arrivate le richieste dagli etiopi, per ora senza grandi successi

L’eccidio e saccheggio di Debre Libanos in Etiopia fu «il più grave crimine dell’Italia». Oggi con difficoltà si cerca di rimediare all’«amnesia collettiva» che ha cancellato la memoria dell’ordine di sterminio illimitato per il quale il colonialismo italiano si macchiò dell’infamia più vergognosa. Ora si impone la complicatissima ricerca di opere e oggetti razziati o ricevuti in dono, andati dispersi. Dove sono?