Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliNel 1987-88 al Castello di Rivoli l’allora direttore Rudi Fuchs insieme a Johannes Gachnang e a Francesco Poli curò la mostra «Standing Sculpture». Tema: la «scultura stante», preferibilmente eretta, nel suo rapporto con lo spazio. Erano i tempi in cui il pensiero postmoderno spingeva verso un recupero degli elementi tradizionali delle discipline artistiche, un allegramente disordinato «ritorno all’ordine» (sparso) in cui potevano convergere tendenze e individualità diverse, da Sol LeWitt ai neoespressionisti, da Chillida a Beuys, senza neppure escludere i bronzi di un pittore, Willem de Kooning, che neoespressionista lo era stato già negli anni Cinquanta.

Trent’anni dopo quella rassegna un curatore della «generazione di mezzo, Giorgio Verzotti, ribalta la situazione: molti artisti da lui scoperti e sostenuti hanno riaperto il dialogo con il pensiero delle avanguardie e delle neoavanguardie del ’900. Ed è quanto mai suggestiva, nella mostra da lui curata per Mazzoleni (che ha da poco raddoppiato i suoi spazi di piazza Solferino), la compresenza di Giovanni Anselmo (1934) e di Sergio Limonta (1972), che ha al suo attivo il rifacimento (in cartone) di un’opera del più anziano maestro.

Ma il tema della mostra «Equilibrium. Un’idea per la scultura italiana», aperta dal 27 ottobre al 19 gennaio, non è certo la nostalgia. Si tratta invece di constatare come uno dei capisaldi della scultura moderna, a partire dal Futurismo, abbia trovato prosecuzione e approfondimento nelle generazioni successive: si tratta di una scultura che nasce per sottrazione di volume, alla ricerca di una più compiuta relazione e compenetrazione nello spazio. La polvere eletta, in una sua nota opera, a materiale per sculture in divenire da Gianni Caravaggio (1968), uno degli artisti in mostra, la fragilità come poetica (in Elisabetta di Maggio, 1964), le strutture dinamiche e trasparenti, di Shigeru Saito (1974), sono forti «indizi» di questa tendenza.

Uno dei riferimenti storici in mostra è Fausto Melotti (1901-86), nella cui opera il processo di sottrazione di volume sfociò nel segno puro, e «scultori per segni» sono Nunzio (1954) e Alice Cattaneo (1976). Emerge un contesto in cui la ricerca di equilibrio per sottrazione (ma anche per pesi bene orchestrati, nelle opere in marmo e in metallo di Remo Salvadori (classe 1947) porta alla perdita dei confini tra le discipline, spesso con forti tangenzialità con la pittura (Anselmo, del resto, ottenne alla Biennale di Venezia del 1990 il Leone d’oro come pittore), con la fotografia, l’installazione o la sonorità: ecco allora, tra i maestri storici Vincenzo Agnetti (1926-81) e Getulio Alviani (1939-2018). Ai confini con la pittura si muovono tanto Paolo Cotani (1940) quanto Luca Trevisani (1979).

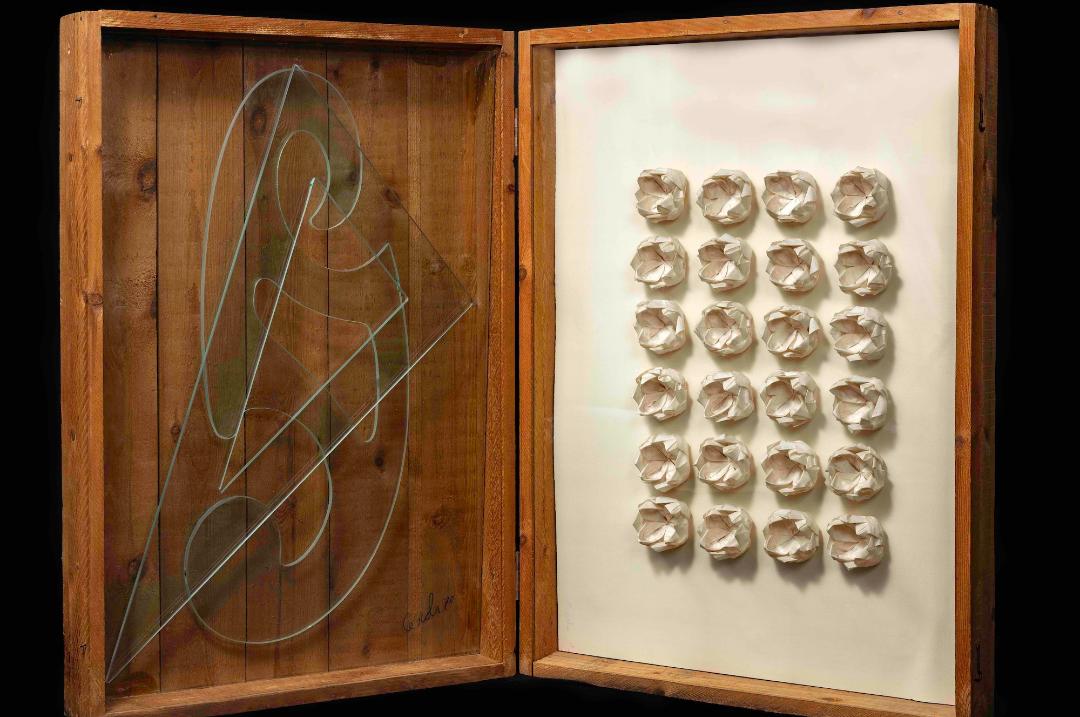

Le neoavanguardie, inoltre, ripensarono ai materiali (tradizionali e non) come portatori di codici linguistici o simbolici, attitudini proprie a Luciano Fabro (1936-2007) e a Hidetoshi Nagasawa (1940-2018). Ma questo non ha impedito a loro di operare all’insegna della levità e alla scultura di sottrarsi alla retorica della permanenza; Filippo Manzini (1975), ad esempio, con i suoi interventi urbani abbiano permutabilità, relazione con il tessuto sociale e arte performativa. È un altro «equilibrista» tra spinte e controspinte, scultura e segno, opera e spazio, materialità e immaterialità. Una funambolica attitudine che impegna i personaggi evocati, come «attori» delle sue opere, da Giuseppe Maraniello (1945).

«Salto con l'asta» (1980) di Giuseppe Maraniello

Altri articoli dell'autore

Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria

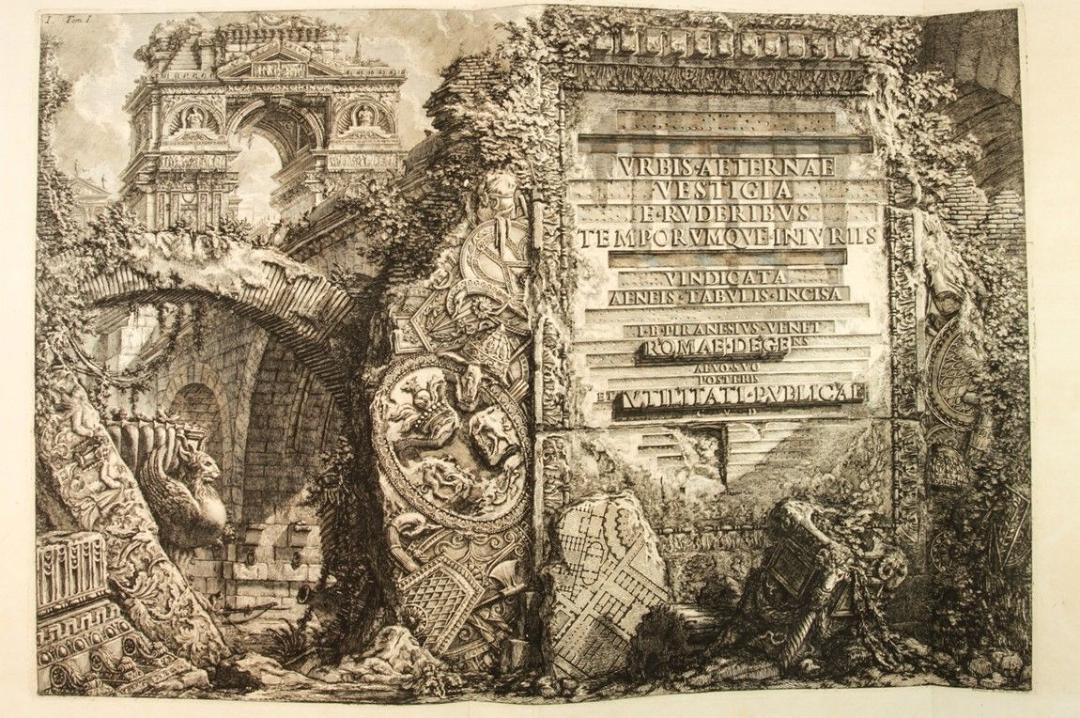

Da Piranesi all’artista contemporaneo Philip Goldbach, da Twombly a Rauschenberg, nel corso dei secoli non pochi artisti hanno fondato sull’atto dell’eliminare la loro ricerca

Una mostra alla Pinacoteca Agnelli di Torino è la nuova tappa della lunga rivincita della pittrice americana scomparsa nel 1984. Nei suoi quadri, i volti e le contraddizioni di una città, New York, divisa tra celebrity ed emarginati. Una grande artista a lungo incompresa o una mediocre ritrattista rilanciata dal neofemminismo e dalle mode?

Nelle salette della Torre Borgia esposte 39 opere raccolte dall’intellettuale, critico e vicedirettore della Rai