Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoli

C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico. Cominciamo dalle buone notizie: parrebbe che le gallerie d’arte contemporanea di rilevanza internazionale tornino a investire a Venezia. L’apertura di una sede bis (oltre a quella di Parigi) di Alberta Pane e l’approdo in Laguna della londinese Victoria Miro inducono all’ottimismo circa un possibile ritorno della città della Biennale agli antichi fasti. Significativamente, la potente gallerista londinese va a occupare gli spazi lasciati dalla storica Il Capricorno. L’effetto Biennale, prolungata nei tempi ma anche negli «effetti» sotto la cura Baratta, torna a essere trainante, come lo è l’attrazione magnetica (in termini di afflusso in città di artisti e collezionisti internazionali) esercitata dalle fondazioni private, da Pinault a Prada a Vuitton.

Torna al passato anche il Turner Prize, il riconoscimento che ha codificato quella dei giovani artisti come una ben distinta categoria, il cui nuovo regolamento ora riammette alla competizione gli over 50. Istituito nel 1984, organizzato dalla Tate Gallery di Londra e dedicato agli artisti attivi in Gran Bretagna, tre anni dopo venne appunto riservato agli under 50, costruendo, tra l’altro, il mito degli Young British Artists, da Damien Hirst a Rachel Whiteread, da Chris Ofili a Martin Creed. Ma i tempi cambiano e i collezionisti oggi cercano il nuovo anche nell’usato sicuro proprio perché non abusato, ovvero negli artisti che quando avevano l’età di Hirst ai tempi del Turner Prize, 25mila sterline tutte insieme se le sognavano. Nelle fiere (quasi tutte) che dedicano apposite sezioni vintage agli artisti non del tutto compresi degli anni Sessanta e Settanta, un ottantenne fresco di Turner Prize avrà il marchio di garanzia. Per chiudere il cerchio, la Gran Bretagna è rappresentata alla Biennale di Venezia da Phyllida Barlow, classe 1944. Ma la scultrice non si troverà a disagio. Saranno 13 gli ottuagenari nella mostra di Christine Macel (che richiama anche, per «Viva Arte Viva», 14 defunti, ma a Documenta, dove per arrogante radicalismo non si rivelano i dati anagrafici degli artisti, sono ben 55). Non solo, ma si respira aria di revival nel padiglione francese, tramutato in una sorta di nuovo Merzbau, o in quello svizzero, dove si omaggia Alberto Giacometti. Del resto la nostalgia promossa dal mercato dilaga dalle gallerie di Chelsea, traboccanti di iperdecorativi neoastrattisti, al resto del mondo. E questo mese, spulciando qui e là in calendario, veniamo a sapere che è di scena alla galleria Metroquadro di Torino il settantasettenne Mel Bochner, mentre il Museo Pecci di Prato offre una rimpatriata dedicata alla Biennale del 1972.

In questo clima, tornando a Venezia, parla di passato, prossimo e remoto, anche la mostra colossal di Damien Hirst. Viene spontaneo chiedersi di che cosa sia metafora il relitto affondato che dà la stura alla vicenda narrata nelle due sedi della Fondazione Pinault. Rappresenta Hirst stesso, alle prese con una rischiosa rentrée dopo una decina d’anni di quotazioni in calo e a rischio di definitivo naufragio (artistico, non economico, visto l’ingente patrimonio personale)? Oppure è l’allegoria di certi artisti inabissatisi quaranta-cinquant’anni fa in mari troppo tempestosi per loro?

I sommozzatori che appaiono nei lightbox in mostra hanno del resto una vaga somiglianza con quei mercanti (e quei curatori) che, poche leghe sotto i mari, cercano reperti sommersi per clienti in cerca di opere che rechino la rassicurante patina e le incrostazioni del modernariato. Opere che, proprio come quelle fintamente ripescate dall’irridente e provocatorio Hirst (in questo è rimasto il bad boy degli esordi) lasciano aperto il dubbio: tesori o pattume?

Altri articoli dell'autore

Mentre l’edizione italiana della rivista «Flash Art», nata nel 1967, diventa annuale, abbiamo chiesto al suo fondatore di raccontarne la storia: «Ho visto di tutto, ma nulla è paragonabile ai cambiamenti odierni»

Fantasia, poesia, manualità e soggettività sono stati a lungo i tabù imposti dal Concettualismo: l’artista torinese, che compirebbe 100 anni nel 2026, li ha trasgrediti ad uno ad uno, anticipando di decenni ciò che oggi è parte fondamentale del lavoro di molti suoi attuali colleghi, e non solo donne

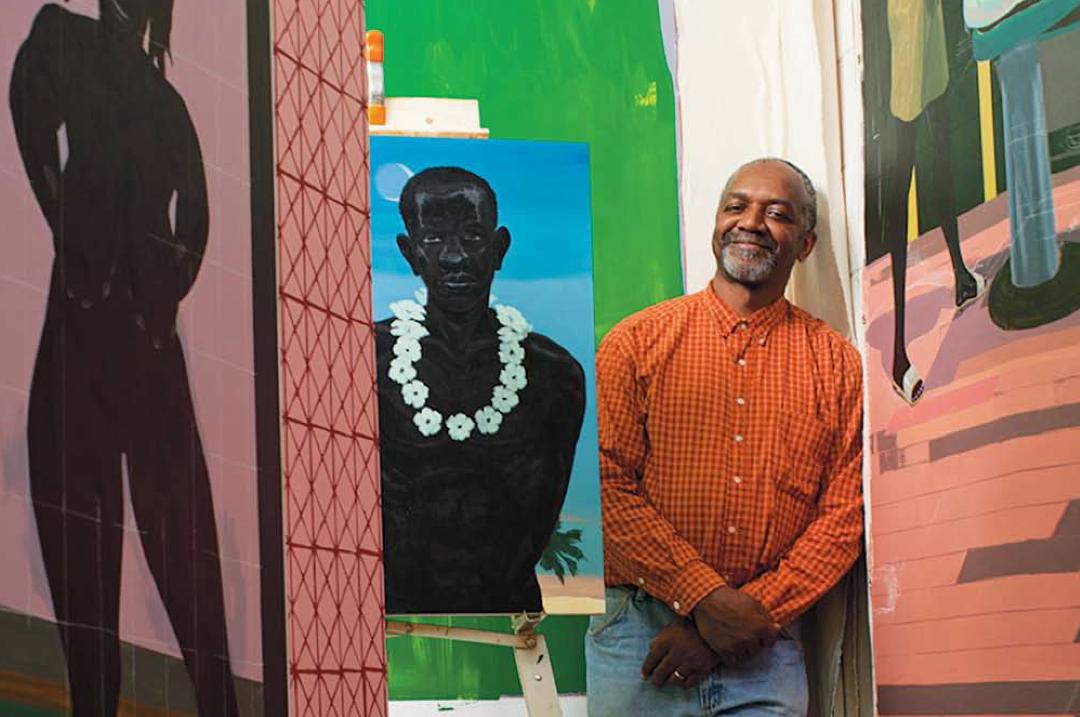

L’acclamato artista figurativo dipinge con la maestosità di un Old Master scene quotidiane della comunità nera. Nel sapiente dosaggio di citazionismo, kitsch, folklore, tragedia e ironia, dal suo lavoro emerge un messaggio: la felicità è possibile

Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria