Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Prima di abbandonare Parigi e spingersi lontano, Paul Gauguin (Parigi, 1848-Hiva Oa, 1903), agente di Borsa, era stato sposato con la danese Mette Gad, madre dei suoi cinque figli. La crisi finanziaria del 1883 mise fine al suo impiego: Mette tornò a Copenaghen con i figli e lui partì senza troppi rimorsi prima per la selvatica Bretagna, poi, con brevi soggiorni a Parigi, per i suoi viaggi in luoghi remoti, da Tahiti fino alle sperdute Isole Marchesi, dove è sepolto.

Non stupisce quindi che il nucleo più folto delle opere esposte nella mostra «Gauguin. Racconti dal paradiso» (dal 28 ottobre al 21 febbraio) giunga al Mudec-Museo delle Culture dalla Ny Carlsberg Glyptotek di Copenaghen, che grazie ai lasciti della moglie Mette e degli Jacobsen (i proprietari del birrificio Carlsberg, cui il museo è intitolato) possiede 47 opere di Gauguin.

Promossa dal Comune di Milano e da 24 Ore Cultura, e curata da Line Clause Pedersen e Flemming Friborg, rispettivamente curatrice e direttore del museo danese, la mostra inaugura la regolare attività espositiva del museo (cfr. p. 20).

Con la settantina di opere di Gauguin prestate da Copenaghen e da 12 altri musei e collezioni internazionali, nel percorso ci s’imbatte in manufatti e immagini dei luoghi in cui l’artista visse, oltre a esempi delle fonti visive a cui attinse, in quella sua ricerca del «primitivo» che dall’arte popolare bretone, passando per la cultura peruviana e Inca (la nonna materna Flora Tristán, scrittrice protofemminista, era peruviana d’origine), lo spinse fino alla Polinesia francese. Senza dimenticare altre fonti, estranee alla sua vicenda biografica ma presenti nel suo bagaglio visivo, come l’arte egizia, la cambogiana, la giavanese.

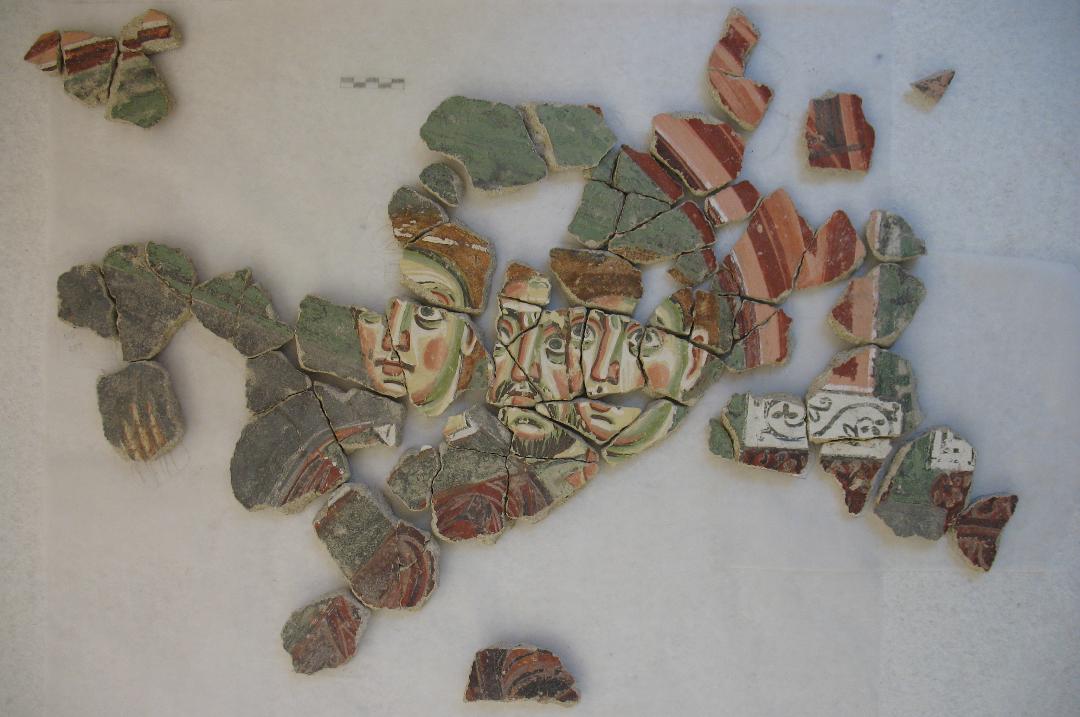

Egli stesso, oltre alla pittura e all’incisione, si dedicò alla scultura lignea e alla ceramica, tecniche «primarie» ben rappresentate in mostra. Sei le sezioni della rassegna: un autoritratto, ancora obbediente ai canoni dell’arte europea di fine Ottocento, introduce alla seconda sezione, che lo segue dal 1876 al ’92, evidenziando il suo affrancamento da quei canoni naturalistici attraverso i «cloison» (i contorni netti, da antica vetrata) e le campiture piatte di colori non solo privi di chiaroscuro ma innaturali, scelti per la loro valenza simbolica.

I viaggi in Bretagna (1886 e ’88), Danimarca (1884-85), Parigi e Arles, qui con Van Gogh (1888-89) sono ripercorsi nella terza sezione, mentre nella quarta torna il raffronto tra il «prima» e il «dopo» l’incontro con quelle culture «primitive», grazie all’accostamento tra «Veliero alla luce della luna» (1878) e «Arearea no varua ino/Il divertimento dello Spirito maligno» (1894).

Nella quinta sezione va in scena l’intreccio tra sogno e realtà, mentre in chiusura si pone l’accento sulla ricerca di Gauguin di un’arte vicina alla vita e alla natura.

Altri articoli dell'autore

Da oggi fino al 30 luglio, e poi dal primo settembre, il monumento non sarà accessibile per consentire le indagini nel settore orientale e permettere il restauro delle strutture. Non mancheranno momenti di condivisione del lavoro con aperture straordinarie da dopo l’estate fino a marzo 2026

Il Corso va a colmare un vuoto particolarmente avvertito in Lombardia dove sono sempre più necessarie delle competenze nell’ambito della stima e valutazione delle opere d’arte

In controtendenza rispetto al criterio di ritorno di visibilità, comune negli atti di mecenatismo, il progetto di Intesa Sanpaolo privilegia il valore identitario delle opere e non la loro notorietà. In autunno una mostra celebrerà la ventesima edizione

Milano rende omaggio all’artista con una grande mostra diffusa tra Palazzo Reale, il Museo del Novecento e il Museo del Duomo e concepita come una camminata tra i nuclei fondanti del suo lavoro