Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Luppi

Leggi i suoi articoliBologna. Roberto Grandi, già docente ordinario di Sociologia della comunicazione all’Università di Bologna ed esperto di comunicazione e mass media, dal 2017 è presidente del Cda dell’Istituzione Bologna Musei e dirige il master internazionale «New Media and Marketing Communication» presso la Bologna Business School. In passato ha insegnato negli Stati Uniti alla University of Philadelphia, alla Stanford University e alla Brown University, e alla Tonji University a Shanghai. Dal 2000 al 2009 è stato prorettore alle relazioni internazionali all’Alma Mater Studiorum e dal 1996 al 1999 assessore alla Cultura al Comune di Bologna. Con lui abbiamo fatto il punto sullo stato artistico e culturale della città di Bologna.

Come valuta le attività culturali a Bologna nell’anno appena trascorso?

L’offerta culturale è stata molto ampia, ha coperto tutte le discipline, se ancora ha senso usare questo termine, ed è stata promossa sia dalle realtà più istituzionali sia da quelle più associative e informali, spesso in collaborazione tra loro. È sorprendente vedere la presenza di giovani sia come promotori di iniziative sia come fruitori. La presenza della nostra Università e dell’Accademia di Belle Arti garantisce un’immissione di valore aggiunto in termini di creatività, che in una città delle dimensioni di Bologna fa la differenza.

Negli ultimi anni l’offerta culturale si è contratta o allargata?

Si è allargata, anche per le iniziative di privati come il MAST (soprattutto per la fotografia internazionale) e l’Opificio Golinelli, che hanno offerto alla città non solo nuovi spazi espositivi, ma anche occasioni di riflessione sugli sviluppi dell’arte, della creatività e della scienza.

I dati diramati dalla Regione Emilia-Romagna indicano un incremento di 14 milioni di turisti in quattro anni, con il record di 60 milioni nel 2018. Come incide questa affluenza sull’offerta culturale?

L’incremento dei turisti ha coinciso con un aumento del 50%, rispetto al 2016, delle visite alle collezioni permanenti dei musei, la cui attrattività è data dalla loro unicità e qualità. Per chi fa cultura oggi è inoltre possibile diversificare ulteriormente la tipologia della propria offerta.

Come si fidelizzano i cittadini?

Proponiamo quasi quotidianamente incontri, riflessioni, esperienze ed eventi per creare il senso di una comunità che abita i musei e non solo che li visita. La nuova Card Cultura promossa dall’assessorato alla Cultura è un ulteriore strumento per fidelizzarli alle iniziative culturali del territorio.

Dove occorrono maggiori finanziamenti?

In una comunicazione dotata anche di tecnologie avanzate, che faccia uscire i musei dalle proprie sedi per aumentare l’efficacia della narrazione e delle esperienze dei diversi pubblici che vogliamo coinvolgere. I musei sono un’immensa raccolta di storie che fa da ponte tra ieri, oggi e domani.

Il sistema bolognese è composto da molti soggetti pubblici o di emanazione pubblica e da qualche privato. Come funziona il rapporto pubblico-privato?

Molte nostre iniziative sono o progettate o coordinate con strutture sia pubbliche sia private. La presenza fisica del MAMbo ha inoltre fatto da catalizzatore al costituirsi di un polo-distretto privato e pubblico sul contemporaneo.

C’è stata una contrazione delle risorse da parte delle due Fondazioni di origine bancaria, Del Monte e Carisbo. Come vi fanno fronte gli enti culturali?

La contrazione dei contributi, soprattutto da parte della Fondazione Carisbo, ha purtroppo dato luogo al ridimensionamento di alcune progettualità.

Qual è l’aspetto più innovativo della città?

Nel giro di due-tre anni il Tecnopolo di Bologna diventerà il quinto centro di calcolo del mondo, il primo in Europa. Sono intellettualmente curioso di vedere come la presenza di professionalità così tecnologicamente innovative impatterà sull’insieme delle imprese e delle attività culturali e creative. E la nostra Istituzione può fare da detonatore.

Da oltre due anni è il presidente della Istituzione Bologna Musei. Quanto della sua giornata lavorativa dedica a questo impegno?

Sono gratificato e stimolato dal poter applicare al sistema museale civico le competenze e la passione che ho maturato nella ricerca, nell’insegnamento e nelle cariche pubbliche sulla cultura e sui mass media. È un impegno costante la cui intensità quotidiana varia a seconda delle necessità progettuali.

Può fare un bilancio del suo mandato fino a oggi?

L’Istituzione Bologna Musei (IBM) è nata nel 2013 e comprende 14 musei civici con identità e storie diverse. Le ricchissime collezioni permanenti spaziano dall’archeologia alla contemporaneità, passando per il Medioevo e il moderno, con forti focus tematici sulla musica e il patrimonio industriale. Il primo obiettivo, sia interno che esterno, è stato operare come sistema e non come somma di singoli musei. Il valore aggiunto dell’istituzione ha portato al crescere della percezione che IBM sia uno dei più importanti hub culturali cittadini in interazione costante con la società in una logica di accountability. Acquisiamo, conserviamo, ricerchiamo, esponiamo, comunichiamo e trasformiamo in narrazione la memoria del passato e l’espressione del presente, per incidere da attori nella costruzione di un futuro culturalmente e socialmente sostenibile. È una delle risposte che i musei devono fornire alla loro attuale «incertezza identitaria».

I prossimi obiettivi?

Il primo è un progetto innovativo di welfare culturale con finanziamenti europei del PON Metro, per contrastare differenti forme di marginalità sociale e povertà educativa. Sia con percorsi formativi rivolti a giovani laureati disoccupati, che poi opereranno come mediatori culturali di tipo nuovo all’interno dei nostri musei, sia sviluppando strategie innovative per l’accessibilità museale nei confronti di gruppi sociali fino a oggi esclusi, di nuovi cittadini e di categorie di persone con vulnerabilità psicofisiche. Il secondo obiettivo è dare una soluzione stabile e definitiva al Museo Morandi, che raccoglie la più ampia collezione di opere di uno dei più grandi artisti italiani del secolo scorso. Il terzo obiettivo è costruire forme di sostegno innovative al contemporaneo.

Dentro l’Istituzione come vengono calibrati gli equilibri (budget, mostre, iniziative) tra l’anima medievale e moderna, con al centro il Museo Medievale, e quella contemporanea, con al centro il MAMbo?

Tutti i nostri musei portano avanti iniziative espositive continue che creano dialoghi sorprendenti con le ricche collezioni permanenti. Abbiamo poi due splendidi spazi espositivi di mille metri quadrati presso il Museo Civico Archeologico e il MAMbo. Le esposizioni nel primo, come nel caso della mostra sugli Etruschi (cfr. articolo a p. 10), sono ideate da noi e organizzate da strutture esterne che si assumono i rischi di impresa. Nel caso del MAMbo, invece, siamo noi stessi che organizziamo le mostre, perché non vi sono strutture professionali private che si assumono i rischi di organizzare queste esposizioni. Sulle grandi mostre c’è un disequilibrio strutturale tra il budget dell’area del contemporaneo e le altre.

Com’è cambiato il MAMbo, oggi diretto da Lorenzo Balbi?

La mission del museo di posizionarsi come una delle realtà più importanti dell’arte contemporanea almeno in Italia è rimasta nel tempo. Balbi ha concordato con il Cda la necessità di definire in maniera più articolata il posizionamento dei singoli spazi di MAMbo. In particolare la grande Sala delle Ciminiere, per mostre di respiro internazionale di artisti il più delle volte presentati per la prima volta in Italia. La Project Room ricavata da una sala del percorso della collezione permanente, per rassegne dedicate alla ricerca sulla scena artistica e culturale di eccellenza del territorio. Villa delle Rose, per mostre in collaborazione con altre istituzioni museali internazionali e come sede espositiva della Residenza per artisti Sandra Natali attraverso il rinnovato Programma ROSE.

Lei è un collezionista, quali artisti o movimenti predilige?

Nel 1978 ho trascorso un anno tra Filadelfia e New York. Mi ha segnato nell’allargare il mio interesse, allora concentrato sulle comunicazioni di massa, a tutte le manifestazioni artistiche di frontiera con le tecnologie, il sociale, la sperimentazione. Ho sempre considerato le collezioni aperte al pubblico come patrimoni pubblici collettivi e quindi, anche miei.

Altri articoli dell'autore

Palazzo Montani Leoni a Terni ospita 45 delle oltre 1.100 opere della fondazione: un viaggio di otto secoli dal Medioevo al Rinascimento fino alle avanguardie del Novecento

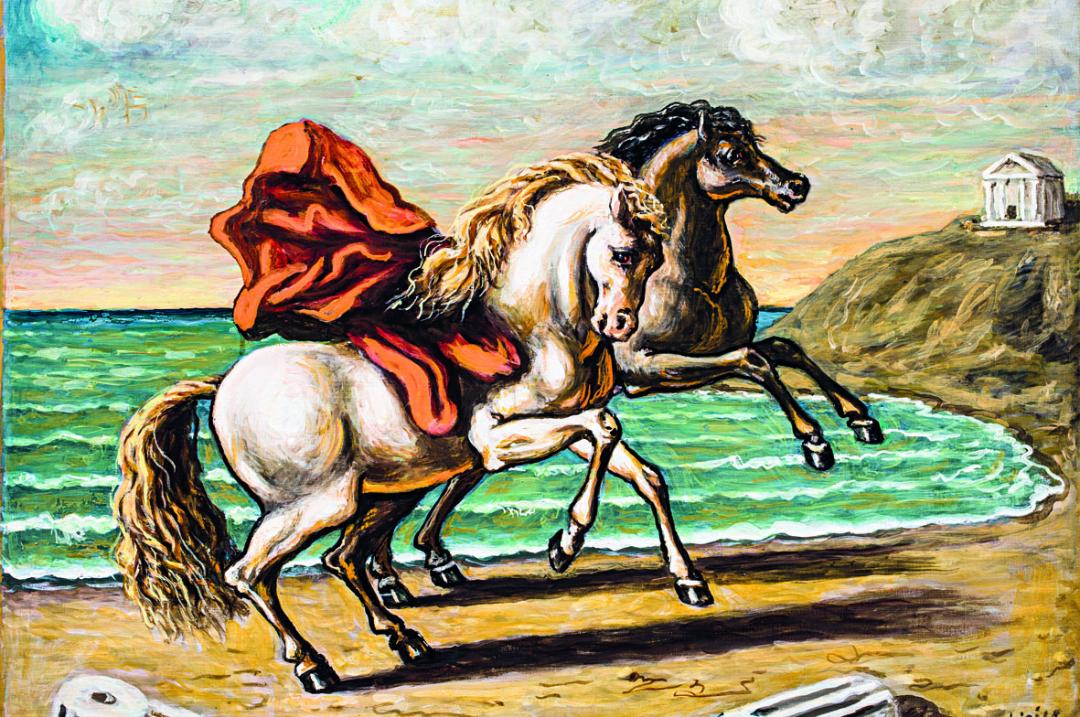

L’ala nuova di Palazzo dei Musei ospita 50 dipinti provenienti dalla Fondazione Giorgio e Isa de Chirico di Roma

Un recupero complessivo della Rocca estense ha ovviato ai danni del terremoto e al dissesto strutturale causato da un improvvido intervento degli anni Settanta

A Palazzo da Mosto progetti, disegni, appunti, corrispondenze e fotografie illustrano la nascita della città contemporanea