Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Antonio Aimi

Leggi i suoi articoliEzio Bassani, uno dei più importanti africanisti al mondo, è morto il 4 agosto scorso all’età di 94 anni. L’avevo conosciuto nel 1983 al simposio «The Cabinet of Curiosities», organizzato dall’Ashmolean Museum e dall’Università di Oxford per celebrare il III Centenario del museo. Tutti e due avevamo lavorato sul Museo Settala. Lui portava i risultati delle sue ricerche sui reperti africani di quel museo, io quanto era emerso dal lavoro che avevo condotto con Vincenzo De Michele e Alessandro Morandotti.

Entrambi navigavamo nel grande mare degli studi antropologici, ma ci limitavamo a prendere in esame singoli oggetti. A dire il vero, sentivo un po’ la mancanza delle analisi teoriche e glielo dissi. Ezio mi confortò subito con una di quelle sue osservazioni risolutive: «Ma non sai che, a volte, le riflessioni di largo respiro sono pura fantasia? Pensa che Malinowski ha scritto il famoso libro sul sesso alle Trobriand senza aver mai parlato con una donna! Gli oggetti, invece, sono lì e tra cento anni tutti potranno verificare se abbiamo detto stupidaggini».

Per Bassani il Museo Settala era solo una tappa di uno studio molto più grande che si concluse nel 2000, quando per il British Museum pubblicò il suo inventario di tutti i reperti africani arrivati in Europa prima dell’800. Quella ricerca era solo un aspetto della sua attività, perché nel frattempo Bassani si era affermato come leader internazionale degli africanisti che lavoravano all’individuazione dei maestri. Oggi sembra scontato, ma alla metà degli anni Settanta le sue erano posizioni ultraminoritarie.

La storia dell’arte africana, tuttavia, lo ha seguito e Bassani si è preso grandi soddisfazioni organizzando mostre che hanno fatto epoca. Nell’impossibilità di citarle tutte mi limito a segnalare «La grande scultura dell’Africa Nera» (Firenze, 1989) e «Africa, capolavori da un continente» (Torino, 2003). Tuttavia, le maggiori soddisfazioni anche per lui venivano dai riconoscimenti internazionali: mi limito a ricordare il contributo alle mostre «Primitivism in the 20th Century Art» (New York, 1985), «Circa 1492» (Washington, 1992).

Il suo interesse per i maestri e la qualità delle opere veniva da quella che, citando Jacob Epstein, chiamava la «stomach reaction», quella passione, che, come diceva per semplificare con efficace paradosso, «alla vista di un capolavoro ti fa venire voglia di averlo sempre sotto il naso». Questa passione l’aveva spinto a diventare collezionista, pur essendo una persona che viveva del suo lavoro. La sua raccolta, acquistata dal Comune di Milano nel 2000, fu esposta nella mostra «Arte dell’Africa Nera» che si tenne a Palazzo Reale nello stesso anno. I pezzi più importanti sono ora esposti al Mudec.

Lavoratore instancabile, nonostante l’età non aveva mai smesso di fare progetti. La morte l’ha fermato mentre con Gigi Pezzoli stava preparando la mostra organizzata da Cms.Cultura, «Africa, storie d’arte universale» prevista a Bologna nel 2019.

Articoli correlati:

I grandi maestri dell’Africa nera

Ezio Bassani: «Guardo con la stessa emozione una scultura africana e una Madonna rinascimentale»

Ezio Bassani, 1924-2018

Altri articoli dell'autore

Il 27 giugno è mancato l’archeologo bresciano che ha dedicato la sua vita allo studio delle culture dell’America precolombiana

Le curatrici delle sezioni Africa, Oceania e Americhe illustrano opere, scoperte, attribuzioni e spazi della nuova Rockefeller Wing del Metropolitan Museum of Art

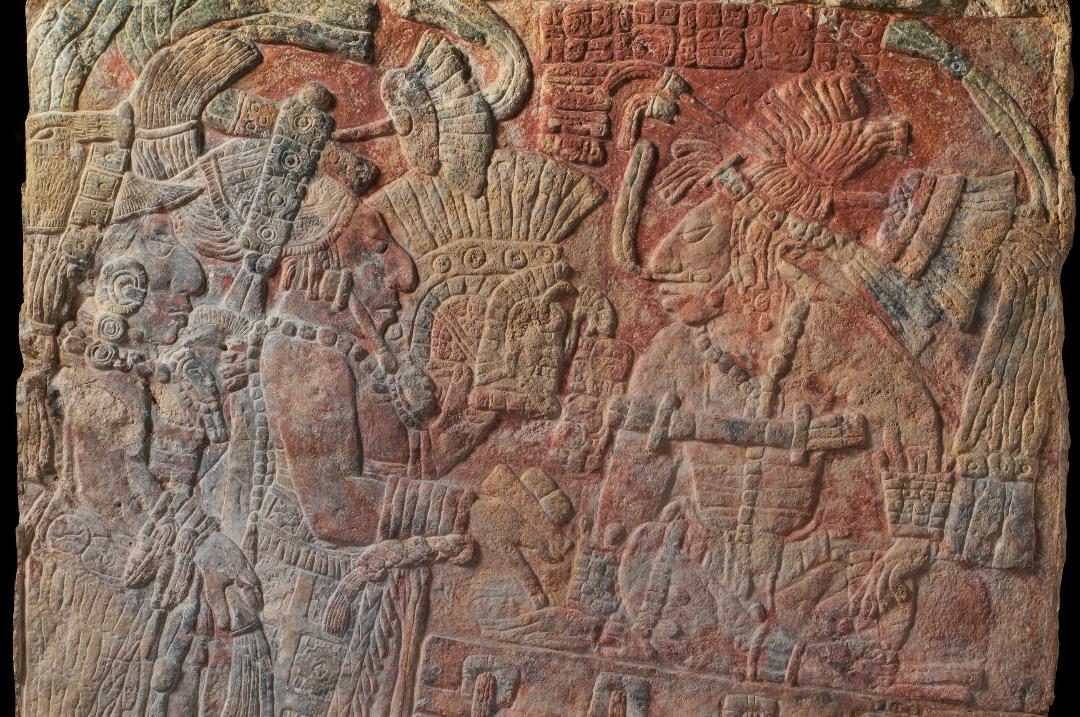

Chiusa nel 2021, riapre domani al museo di New York una delle collezioni di antropologia più importanti al mondo: 1.850 reperti di arte dell'Africa, dell'Oceania e delle Americhe, allestiti su 3.700 metri quadrati da Why Architecture

Chiusa dal 2021 per lavori, l’ala riservata all’arte dell’Africa, dell’Oceania e delle Americhe sarà nuovamente accessibile dal 31 maggio. La sua apertura nel 1982 fu un capitolo chiave nella storia dell’arte mondiale. «Nel corso dei millenni, le tradizioni artistiche indigene sono emerse, sono fiorite e si sono evolute anche dopo l’invasione europea», spiega la curatrice Joanne Pillsbury