Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliNel suo ultimo libro («Figure. Come funzionano le immagini dal Rinascimento a Instagram»), il visual designer Riccardo Falcinelli svela quanto in realtà non era difficile sospettare: che le opere più popolari tra quelle conservate nei musei sono quelle che vengono meglio in fotografia (quelle iconogeniche, come lui le definisce).

Non è un caso infatti che l’illustratissimo volume sia apparso sugli scaffali il giorno in cui è caduto il decimo anniversario della piattaforma di condivisione immagini che sta facendo le ulteriori fortune di Facebook. Difficilmente Falcinelli poteva però prevedere che il decennale di Instagram come D-day per l’uscita del libro è uno scherzo rispetto a ciò che lo rende tristemente attuale.

Le fiere, che nel mercato dell’arte, ma anche nella ritualità dell’intrattenimento culturale di massa, hanno affiancato i musei, le stiamo visitando in effigie (nel senso assegnato all’espressione dal diritto penale), vale a dire in digitale, attraverso immagini artefatte dalla convenzionalità degli algoritmi e che emettono luce (Falcinelli paragona il digitale e le immagini diffuse da Instagram a uno stile da serie tv).

La conseguenza è che la nostra già pigra e standardizzata percezione visiva, basata sul più infimo dei criteri estetici, la riconoscibilità del soggetto che osserviamo, sarà ulteriormente allentata. Ci abitueremo molto presto a riconoscere alcuni oggetti come opere d’arte allo stesso modo con cui guardiamo (e non vediamo) il mondo: vale a dire secondo il taglio, la luce, l’inquadratura ecc. delle piattaforme di condivisione delle immagini.

Ora, mettiamoci nei panni di un artista: se la domanda del mercato è di quel tipo, perché darsi la zappa sui piedi? Se poi qualcuno metterà il dito sulla piaga dell’omologazione stilistica a Instagram e affini, l’autore potrà sempre replicare che in realtà è una provocazione. Nel Seicento, del resto, non c’era scena di martirio o di miracolo che, in pittura, non avesse in primo piano un possente (quand’anche si trattasse di un appestato) torso maschile di spalle, ingrediente di sicuro effetto, a quell’epoca, da oltre un secolo.

Dopo Raffaello («La disputa del Sacramento») e Tiziano (l’Assunta sull’altare maggiore della Basilica dei Frari a Venezia), si moltiplicheranno gli orizzonti con in controluce un braccio levato, il «punctum» avrebbe detto Roland Barthes, o l’effetto speciale, diciamo noi oggi, di entrambe le opere. Saranno tempi duri per l’arte non figurativa, quella che offre meno ammiccamenti alla riconoscibilità del soggetto? Si verificherà l’estinzione dell’arte non fotogenica? I musei manderanno nei depositi ciò che non viene bene nello smartphone?

In uno scenario del genere bisognerebbe immaginare, per dire, la sparizione delle mostre di incisioni di Rembrandt (troppe sfumature, troppo bianco e nero, difficilissime da fotografare decentemente) e la grande rivincita della più orrenda pittura preraffaellita, dell’aneddotica pseudosociale o neomedievale dell’Ottocento italiano, il trionfo di Gérôme (va beh) ma anche (ahinoi) della pittura al rosolio di Giovanni Battista Quadrone.

Forse è vero, ci libereremo degli ormai insopportabili monocromi italiani, ma ci beccheremo orde di emuli di Jeff Koons o, peggio, di Banksy. Nessuno più si filerebbe le cose più belle di Hiroshi Sugimoto (gli schermi vuoti, le marine nebbiose) e salirebbero ulteriormente le quotazioni di quelle più banali, come i ritratti dei personaggi nel museo delle cere. Fotografi con la patente da artisti, come Lorca diCorcia, Gregory Crewdson o il ruffiano Thomas Struth queste cose le hanno capite da un pezzo. Cattelan, costruttore di aneddoti per immagini, da Hitler bambino alla banana sul muro, ci ha costruito una carriera. Bravi loro, ma aspettiamoci un’ondata di epigoni, cosa tutt’altro che rara, del resto, nella storia dell’arte.

C’è solo una cosa che non quadra: come si concilia la maniera in cui vengono venduti e comprati le piattaforme digitali, le viewing room, i social ecc. (presentati quali veicoli di libertà, di democratica accessibilità e di ecumenico invito alla creatività) con la terrificante omologazione «stilistica» (diciamo così, per nobilitarne sia pure in eccesso le pratiche) imposta dai social media? Stiamo davvero attraversando una fase di eccezionale esercizio della libertà attraverso le immagini, oppure altro non viviamo e subiamo se non gli effetti di una sorta di controriforma laica ma altrettanto iconolatra e fanatica, di quella che alla fine del XVI secolo impose regole precise per la raffigurazione del mondo, dei santi e dei peccatori?

Il sospetto è che, assai più del Covid-19, sia la pusillanimità della nostra stessa percezione a inchiodarci, ora, alla visione prefabbricata dall’immagine digitale o, comunque, dalla mediazione fotografica o televisiva. Poi certo, è una ben sinistra coincidenza il fatto che, come in quegli anni bui, siamo di nuovo in tempi di peste, di scienziati sbeffeggiati, di tiranni miracolati e di ciarlatani venerati. E anche di pessimi artisti, a pensarci bene.

«Pantheon, Rome», 1990, di Thomas Struth

Altri articoli dell'autore

Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria

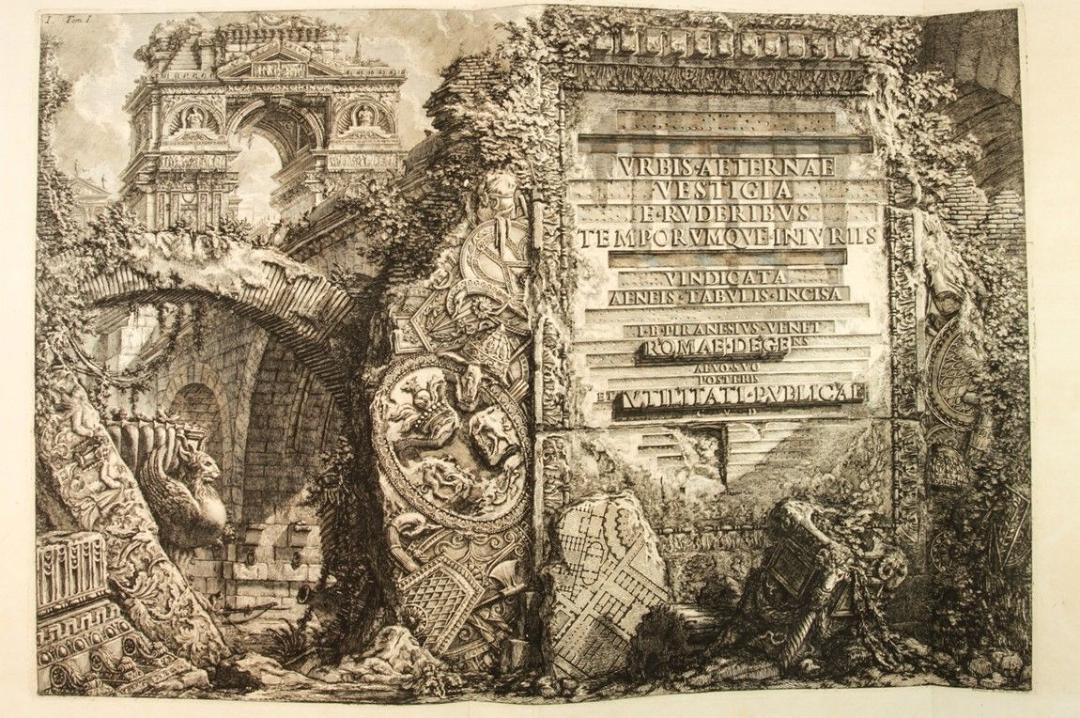

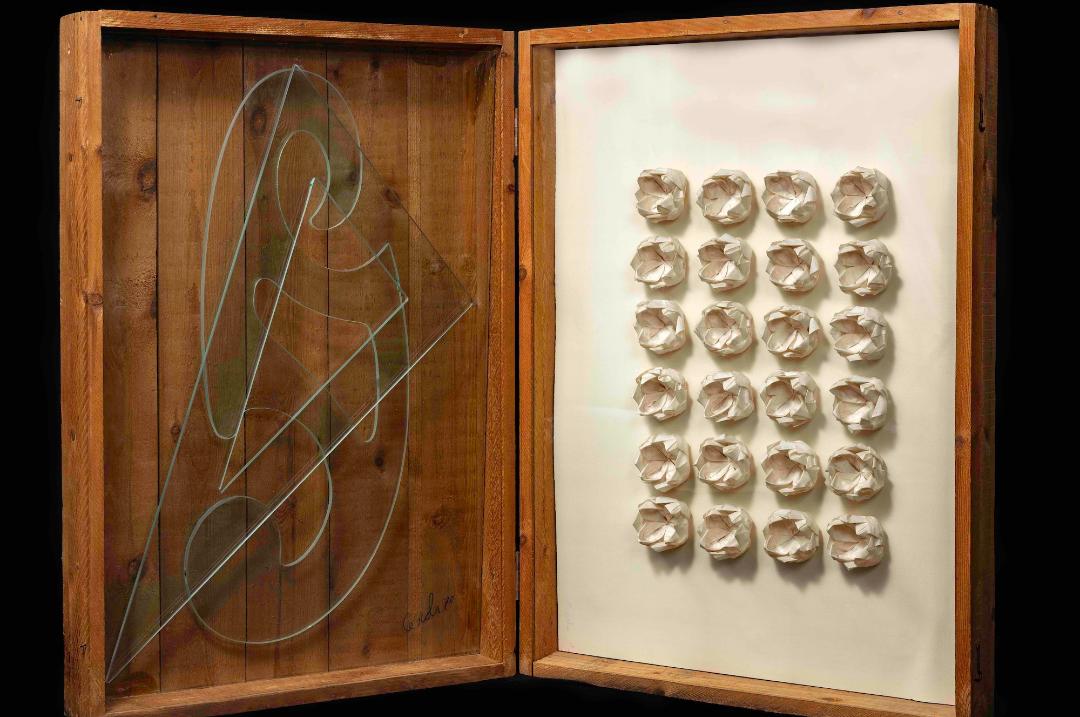

Da Piranesi all’artista contemporaneo Philip Goldbach, da Twombly a Rauschenberg, nel corso dei secoli non pochi artisti hanno fondato sull’atto dell’eliminare la loro ricerca

Una mostra alla Pinacoteca Agnelli di Torino è la nuova tappa della lunga rivincita della pittrice americana scomparsa nel 1984. Nei suoi quadri, i volti e le contraddizioni di una città, New York, divisa tra celebrity ed emarginati. Una grande artista a lungo incompresa o una mediocre ritrattista rilanciata dal neofemminismo e dalle mode?

Nelle salette della Torre Borgia esposte 39 opere raccolte dall’intellettuale, critico e vicedirettore della Rai