Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Redazione GdA

Leggi i suoi articoliQuali sono stati i punti forti e i punti deboli del «sistema Torino» nell’ultimo anno?

PATRIZIA ASPRONI, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE TORINO MUSEI. I dati della cultura a Torino, sia dal punto di vista della produzione che dell’offerta verso il pubblico, sono molto positivi, infatti Torino è stata inserita nei ranking mondiali come città fortemente attrattiva per il turismo culturale. Il modello gestionale applicato ai musei della Fondazione Torino Musei ha presentato dei risultati eccellenti, sia nel primo semestre che nel trend degli ultimi mesi, indice di un sistema che funziona. Abbiamo però bisogno di aumentare la consapevolezza di far parte di un sistema che non è più esclusivamente nazionale, ma sempre più globalizzato. Dobbiamo quindi operare in modo da creare un’offerta su misura per i vari pubblici, lavorare sull’audience engagement, offrire strutture sempre più efficaci ed efficienti e coordinare meglio la nostra comunicazione, in modo da presentare un’immagine unitaria verso l’esterno. Sono di grande importanza le varie attività organizzate dai musei, che sedimentano la fidelizzazione dell’utenza per quanto riguarda i cittadini e attraggono i turisti per l’originalità dell’offerta. L’omologazione dell’offerta genera saturazione; creare occasioni di coinvolgimento originali al di là delle mostre temporanee rende un museo punto di riferimento per tutta la comunità.

SALVO BITONTI, DIRETTORE DELL’ACCADEMIA ALBERTINA. A differenza di altre città italiane, Torino ha un sistema cosiddetto «dell’arte», in particolare contemporanea, tra i migliori possibili, attraverso una rete museale ed espositiva assai efficace. Mi pare, in linea di massima, che la proposta espositiva lo scorso anno sia stata coerente con le attese di una città che da industriale ha virato ormai verso le ambizioni di una capitale culturale di livello europeo. Importante è non perdere questa direzione ma consolidarla nel tempo e programmare con grande anticipo proposte espositive di carattere internazionale, atte a calamitare un pubblico proveniente anche dall’estero. Forse una grande mostra di respiro internazionale nell’anno che sta per chiudersi è mancata.

EMANUELE CHIELI, PRESIDENTE DI CAMERA (CENTRO ITALIANO PER LA FOTOGRAFIA). Credo che sotto il profilo culturale la città di Torino abbia continuato a dimostrare nell’ultimo anno un buon dinamismo: qualità, varietà, innovatività e sperimentazione definiscono una proposta culturale che fa della città un importante propulsore nel Paese. In questo contesto nell’ottobre 2015 si è inserita Camera (ultima arrivata tra le istituzioni cittadine) colmando uno spazio importante e riportando la fotografia al centro dell’offerta culturale torinese, con una forte impronta internazionale. Camera vuole essere un punto di riferimento nel panorama della fotografia, inserendosi tra i principali attori internazionali ma mantenendo al contempo una grande attenzione al territorio e alle sue eccellenze: abbiamo avviato molte collaborazioni attive con altre realtà culturali locali all’insegna della qualità, mettendoci a disposizione del dialogo e di un percorso di crescita comune per il territorio, nei confronti del pubblico e a sostegno dell’arte e degli artisti del nostro tempo. Un esempio tra tutti: la collaborazione, stretta in occasione della mostra di Ai Weiwei, sia con Palazzo Strozzi, per gli aspetti di continuità e interrelazione dei progetti espositivi, sia con Artissima, per la promozione a livello internazionale della produzione artistica torinese (Foto di Andrea Guermani).

SARAH COSULICH CANARUTTO, DIRETTRICE DI ARTISSIMA. Il punto di forza è senz’altro la capacità di coordinarsi nelle occasioni importanti e sapersi dimostrare uniti per massimizzare la forza complessiva della città e della sua rete contemporanea. In occasione di Artissima, per esempio, esiste un dialogo proficuo e aperto con le varie istituzioni, dai progetti comuni al coordinamento delle inaugurazioni, dalle collaborazioni agli scambi di pubblico, in modo che tutti possano avere visibilità e offrire al visitatore che arriva da fuori la miglior esperienza della Torino artistica. Il punto debole è la generale mancanza di una visione strategica futura che permetta a ogni istituzione di porsi obiettivi concreti in una città che non può più contare sulle condizioni del passato. Partendo dal presupposto che rispetto ad alcuni anni fa sono cambiati l’economia pubblica della cultura e i singoli finanziamenti, ma anche gli equilibri e le dinamiche del mondo dell’arte, è fondamentale che vengano fatte scelte precise per ricreare un assetto realistico, costruttivo e concertato. Questo affinché non vengano messi a rischio gli importanti investimenti fatti e la stessa sussistenza dell’eccellenza contemporanea della città, a mio parere una delle sue grandi forze identitarie (Foto di Delfino Sisto Legnani).

FULVIO GIANARIA, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE PER L’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA CRT. Direi che i punti di forza del sistema torinese dell’arte contemporanea vanno individuati nei molti momenti espositivi proposti sia dalle grandi istituzioni museali pubbliche che dalle fondazioni e dagli spazi privati. Le mostre di grande richiamo unitamente a quelle di particolare qualità (si pensi a Villar Rojas inaugurata alla Fondazione Sandretto nel novembre 2015) hanno dato vita a un’offerta imponente e interessante. Gli eventi di novembre guidati da Artissima e Luci d’artista si mantengono a livelli di eccellenza. A questo ricco quadro aggiungerei i segni di vitalità giunti dal mondo più appartato dei giovani artisti, dei giovani curatori e degli spazi non profit. Per contro si manifestano debolezze importanti dovute alla progressiva contrazione delle risorse pubbliche destinate al sistema alla quale si accompagna un certo disimpegno dei privati. Basta pensare alle difficoltà delle gallerie private che non sono sostenute da una nuova fascia di acquirenti giovani.

CHRISTIAN GRECO, DIRETTORE DEL MUSEO EGIZIO. Quando penso a Torino vedo una città in continuo divenire, alla ricerca del suo dna e che trova nella cultura, nei suoi musei e nei suoi monumenti, la sua cifra identitaria. Uno degli aspetti del capoluogo piemontese che mi ha particolarmente colpito è la volontà di fare rete che ho trovato tra gli operatori culturali e le istituzioni cittadine, sempre impegnate a collaborare per offrire al pubblico torinese e ai turisti (in costante aumento in città) un prodotto polivalente, una proposta culturale variegata e aperta alle esigenze di tutti. Tra gli aspetti da potenziare nel «sistema Torino» vi è certamente il dialogo tra le istituzioni, al di là della loro mission, vision o del loro valore intrinseco, a favore dello sviluppo di relazioni multidisciplinari in grado di ampliare e offrire nuove prospettive di ricerca e di fruizione del patrimonio culturale.

MASSIMO LAPUCCI, SEGRETARIO GENERALE DELLA FONDAZIONE CRT. Se per «sistema» si intende un insieme di elementi tra loro interconnessi e in grado di comportarsi come un tutt’uno, senza ulteriori reconditi significati, allora direi che certamente Torino, specie nell’ultimo decennio, ha saputo costruire una propria identità come punto di riferimento nazionale in ambito arte e cultura grazie alla capacità di trasformarsi attraverso un mix di sperimentazione e pianificazione: dandosi obiettivi di medio e lungo periodo condivisi dalle istituzioni e declinandoli in azioni concrete. Ciò è ancora fondamentalmente vero anche per l’ultimo anno, seppur il cosiddetto sistema abbia mostrato segni di manifesta debolezza, specie per quelle iniziative che, pur consolidate, sono rimaste vittima della propria seducente autoreferenzialità, incapaci di ascoltare un cambiamento già presente nei fatti. Da questo punto di vista, così come sollecitato da tempo da soggetti filantropici come le stesse fondazioni (dalle quali, va detto, ormai dipende spesso la stessa sopravvivenza di gran parte delle istituzioni culturali del territorio) è arrivato il momento del coraggio delle scelte, di fare cioè la cosiddetta «lista delle priorità» anche in ambito arte e cultura, puntando su ciò che davvero conta e funziona. E i conti alla fine devono tornare sempre, anche per la cultura, o non si va lontano: inutile illudersi. Va ridefinito il ruolo di alcuni fattori distintivi nel tessuto urbano come anche, ad esempio, i luoghi dell’arte e, in particolare, dell’arte contemporanea, puntando a una configurazione che sia più al passo con una città che, nel tempo, ha sviluppato una capacità attrattiva prima sconosciuta.

BEATRICE MERZ, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE MERZ. Intanto sarebbe bene chiedersi una buona volta che cosa significhi «sistema Torino». Si continua a parlare di questo «convitato di pietra» senza definirne i contorni. Il fatto stesso che stiamo perdendo il Salone del Libro è la prova che il cosiddetto sistema o non esiste o forse non funziona. Altrimenti sarebbe stato in grado di proteggerlo. Forse il vero punto debole è che si ragiona per comparti separati senza riunire allo stesso tavolo le varie anime della cultura, dal teatro all’arte, dalla musica al cinema, dai libri al cibo… A controbilanciare questa dispersione ci sono per fortuna la cocciutaggine e l’entusiasmo delle persone e delle istituzioni che continuano a produrre cultura, nazional popolare o di nicchia non importa, purché di qualità. Per qualità intendo che abbia la vocazione ad accrescere, anzi allargare, l’autonomia culturale dei cittadini.

ANTONELLA PARIGI, ASSESSORE ALLA CULTURA DELLA REGIONE PIEMONTE. I punti di forza sono nella capacità di lavorare insieme. Lo scorso settembre abbiamo inaugurato la mostra di Ed Atkins, frutto di una collaborazione tra Castello di Rivoli e Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, un impegno che vede pubblico e privato insieme, altro aspetto positivo. L’anno scorso Artissima ha lavorato con tutti i rappresentanti del sistema. Più che di debolezze invece parlerei di scommesse, una è quella di ridare a Rivoli capacità produttiva rispetto al sistema, riposizionamento a livello internazionale e ampliamento dei flussi di frequentazione del museo. Per quanto riguarda i nuovi equilibri con il Comune ci sono delle domande aperte, stiamo aspettando un tavolo di confronto per capire come procedere.

ALBERTO PEOLA, GALLERISTA. I punti di forza sono stati la nomina di Carolyn Christov-Bakargiev, la nascita di Camera, la conferma di Artissima e di tutte le altre manifestazioni che da anni rendono Torino, nella prima settimana di novembre, la capitale dell’arte contemporanea. Il non essere riusciti a prolungare in altri periodi dell’anno l’attrattiva artistica di Torino è invece uno dei punti non soddisfacenti. I punti deboli del sistema dell’arte dipendono però anche dalla situazione economica del Paese, dal peso crescente delle aste e dall’Iva al 22%, fattori che hanno portato a una progressiva «rarefazione» della figura del collezionista.

FRANCESCO PROFUMO, PRESIDENTE DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. Torino è da sempre una delle città italiane più attente alla cultura contemporanea, luogo di nascita di movimenti artistici, sede di istituzioni e spazi dedicati alle espressioni più d’avanguardia, contesto culturale vivace in grado di sollecitare riflessioni sui linguaggi espressivi contemporanei, città con un attento mecenatismo, un raffinato collezionismo privato e una ricca rete di gallerie. Questi elementi negli anni hanno permesso alla nostra città di posizionarsi nel panorama internazionale dell’arte contemporanea con una precisa identità culturale di alta qualità che oggi però ha bisogno di essere rivitalizzata attraverso un convinto sostegno alla produzione e alla ricerca. Occorre parallelamente lavorare allo sviluppo di una cornice strategica concertata che permetta di valorizzare e rafforzare l’azione dei diversi attori del sistema e di potenziare, sia a livello locale sia a livello internazionale, le ricadute culturali, economiche e sociali del loro operato.

ALESSANDRO RISCOSSA, AVVOCATO E COLLEZIONISTA. Nell’anno 2016 il sistema dell’arte a Torino ha dato segnali positivi. A causa della crisi anche i fondi destinati ai musei dagli enti pubblici si sono ridotti, ma un punto di forza è la loro buona reazione. Non tutto il male viene per nuocere: il dialogo (da tempo in essere) tra le istituzioni museali pubbliche e i privati ha avuto una svolta importante e le fondazioni bancarie (in realtà riconducibili ai cittadini) hanno ben operato con interventi mirati. Analogamente ottimo l’operato delle importanti fondazioni private da tempo attive in città e da alcune da poco costituite, ottenuto il riconoscimento della P.A. regionale. Nuove gallerie sono sorte e come quasi tutte le «vecchie» si sono proposte con manifestazioni di taglio ragguardevole presentando, alcune almeno, anche artisti di vaglia internazionale. Costituiscono un punto di forza anche le importanti attività in corso da parte delle già citate fondazioni bancarie, che dovrebbero concludersi a breve con la messa a disposizione di nuovi spazi dedicati anche all’arte contemporanea, così surrogandosi (credo) alla Gam e al Castello di Rivoli ai quali, causa l’attuale situazione economico-finanziaria, non possono essere destinate le idonee somme da parte degli enti pubblici. Ancora due considerazioni sui punti di forza: una su Artissima, che negli anni ha avuto un eccellente sviluppo, è considerata ottima manifestazione anche all’estero e vede sempre di più presenze di artisti, soprattutto giovani, di sicuro livello internazionale, gallerie, curatori, critici, collezionisti e operatori in genere; l’altra sul progresso degli artisti torinesi (di nascita o di adozione) che risultano, soprattutto dal 2016, tra i più seguiti, e non solo in Italia, dai più importanti addetti ai lavori. Mi rifiuto di considerare punto debole la circostanza che la crisi abbia costretto gli enti pubblici erogatori a limitare le somme da mettere a disposizione delle strutture museali, certamente in attesa di riprenderle appena possibile. Come ho detto il sistema dell’arte a Torino si è bene comportato; la riduzione di «presenze» nell’anno è stata assorbita senza grandi traumi e non resta che attendere il futuro con fiducia.

Altri articoli dell'autore

1 maggio 1983: Umberto Allemandi dà vita a «Il Giornale dell'Arte», una data che segnerà la storia culturale ed editoriale del nostro Paese. 30 giugno 1983: nasce la casa editrice, destinata anche in questo caso a rivoluzionare per sempre il modo di esperire la storia dell’arte. 5 dicembre 2024, un nuovo capitolo di questa gloriosa storia: Intesa Sanpaolo, Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo finalizzano l’acquisizione del 100% dei rami industriali della Società Editrice Allemandi

Dal 2019 è direttrice esecutiva e chief curator dello Zeitz Museum of Contemporary Art Africa (Zeitz Mocaa) a Città del Capo

Intervista a Nicolas Ballario, divulgatore, curatore e comunicatore che ha spesso lavorato con il neo Ministro della Cultura Alessandro Giuli, per iniziare a capire che Ministero sarà

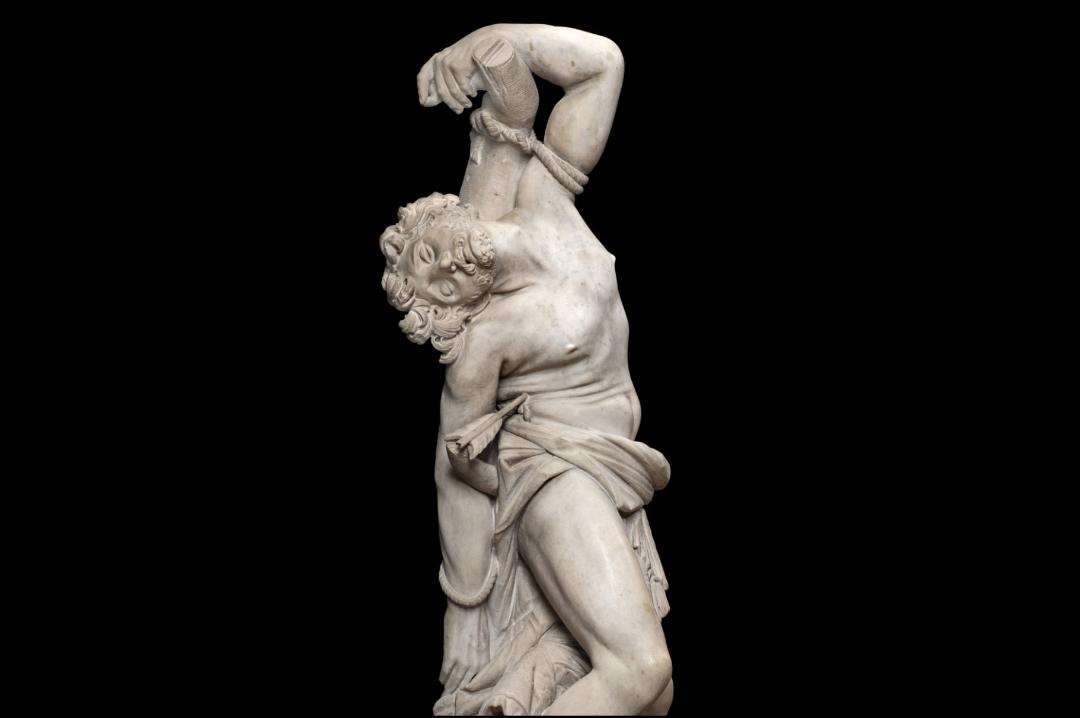

È un «San Sebastiano», opera giovanile commissionata nel 1618 dal cardinale Pietro Aldobrandini. Probabilmente, per complesse vie ereditarie, è passato da Roma a una piccola chiesa francese vicina a Versailles, dov’è attestato dal 1836