Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Jenny Dogliani

Leggi i suoi articoliSecondo un recente studio la quantità di informazioni elaborate dal nostro cervello in un solo giorno equivale a quella che un contadino di mille anni fa elaborava in una vita intera. A fare la differenza non è però la quantità, ma la velocità e la complessità delle informazioni. Una vertigine a cui il cervello sopravvive scartando, selezionando e riducendo la complessità, alimentando la Cancel culture che tocca tutti gli ambiti della vita umana, lavorativo in primis. È un grande tema che la bolognese Fondazione MAST affronta con una grande mostra di videoarte, linguaggio che ha la velocità e il movimento racchiusi nella propria essenza. Curata da Urs Stahel, intitolata «Vertigo – Video Scenarios of Rapid Changes», l’esposizione presenta fino al 30 giugno 34 video di 29 artisti internazionali che durano da pochi minuti ad alcune ore, da vedere e rivedere in più riprese (l’ingresso è sempre gratuito). «Quando nel 1924 inventò la catena di montaggio applicando alla costruzione delle automobili l’idea del nastro trasportatore utilizzato nei macelli, Henry Ford diede avvio a una rivoluzione che ha riguardato non solo la produzione, la distribuzione e i trasporti, ma anche le forme e le strutture del lavoro e di conseguenza il nostro stile di vita», spiega Urs Stahel introducendo l’approccio a 360 gradi della mostra le cui opere, partendo da luoghi e situazioni lavorative, analizzano il mondo, la società e i linguaggi contemporanei.

Il viaggio ha inizio in un malinconico passato, quello di «Friend Watan» (2013) di Chen Chieh-jen, dove un uomo vestito da operaio in una fabbrica dismessa, tra macerie, cumuli di tecnologia desueta, vecchi mobili da ufficio e pc obsolescenti, testa bassa e in mano una cornetta telefonica con il filo tagliato, scandisce con un filo di voce parole che si perdono nel vuoto: sistema, gestione, numeri di serie, polvere, pelle corrosione, standard, persone cancellate dalle liste, svalutazione, ansia, depressione. Ciò che appena una manciata di decenni fa era apparso un prodigio della tecnologia diretta a vele spiegate verso la digitalizzazione del mondo è oggi lo spettro di un’umanità alienata, costretta a confrontarsi con «l’aumento esponenziale della capacità di calcolo, l’intelligenza artificiale e con i social media che governano l’ambito lavorativo e quotidiano, la comunicazione, l’intrattenimento», spiega Stahel. «If you didn’t choose A, you will probably choose B» (2022) di Ariane Loze ci mostra una donna costantemente analizzata spiata e inseguita da algoritmi viventi, due personificazioni dei numeri zero e uno, in maglietta bianca e nera, per le strade di una Parigi deserta e fantascientifica.

«Oltre il 40% della popolazione europea si avvia alla totale rinuncia ai mezzi di informazione tradizionali. La scrittura e il calcolo li lasciamo volentieri alle macchine. E mentre i consumi aumentano, la lettura, il pensiero e la memoria si indeboliscono sempre di più, determinando una crescente alienazione dai processi democratici e accettazione delle forme autocratiche del governo», aggiunge il curatore. Un tipo di alienazione che si riscontra in «15 hours» (2017) di Wang Bing, documentario girato in presa diretta in una fabbrica di indumenti dove 18.000 unità produttive impiegano circa 300.000 lavoratori migranti, un mastodontico complesso industriale contemporaneo che invita a riflettere sul significato e le condizioni del lavoro nella Cina di oggi, sullo stile di vita e sul tema della sovrapproduzione, che solo nel settore della moda, nonostante la continua crescita di consumi, genera ogni anno circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti tessili (lifegate.it).

L’essenza umana è ridotta al lumicino, ma sopravvive come il fuoco sotto la cenere. In «Asia One» (2018) di Cao Fei, per esempio, una storia d’amore fantascientifica e surreale che guarda al futuro del mondo, una sorta di remake dei «Tempi moderni» di Charlie Chaplin nell’era di Amazon, ambientato in una fabbrica senza ingranaggi e catene di montaggio, un nuovo mondo in cui nulla viene creato, ma dove tutto arriva inscatolato per essere movimentato su nastri trasportatori e impilato su scaffalature metalliche nel primo centro di smistamento completamente automatizzato della Cina. Un mondo completamente privo della presenza umana è «Intermodal» (2023) del duo Kaya & Blank, ipnotica coreografia di container sollevati, abbassati, sganciati e riposizionati girata nei porti commerciali contigui di Los Angeles e Long Beach. Il traffico aereo, navale, su gomma e rotaia raggiunge oggi cifre impressionanti. L’attuale record di voli aerei risale al 6 luglio del 2023: 134.386 voli in 24 ore. Una parte consistente è costituita dai traffici commerciali, «una specie di tardivo boom capitalistico, una rete che collega tutto il mondo con movimenti e attività dove le forme analogiche e digitali di trasporto e trasportatori portano migliaia di container, treni merci, voli cargo super veloci con un’intensità tale da muovere l’aria, alzare il livello del mare, disorientare gli uccelli, i pesci», spiega il curatore.

«Oggi ci troviamo a fare i conti con parametri in continua evoluzione, cambiamenti di proporzioni così colossali in termini di portata, velocità e qualità che non siamo più in grado di comprendere e a cui non riusciamo a reagire in modo adeguato. Ci sentiamo storditi, insicuri e smarriti: la vertigine, intesa come incertezza, ottenebramento, mancanza di chiarezza e capogiro, è la nuova normalità», aggiunge Urs Stahel. Un mondo sempre meno a misura d’uomo governato da processi meccanizzati, dove si cancellano i diritti perché le macchine non ne hanno bisogno. L’uomo è sopraffatto, non può competere con un tempo tarato sul rendimento delle macchine, e che vede le generazioni succedersi in tempi a ritmi serrati quanto i modelli di telefonini. «Take the Long Way Home» (2016) di Sven Johne, racconta il burnout di un uomo sovraccarico di lavoro, di fatica e di stanchezza: guida la sua auto di notte e non dorme da una settimana, combatte con se stesso per riuscire a staccare, a riconnettersi con il mondo e con la vita reali. In «Kapitalism» (2016) di Paulien Oltheten, la parola che dà il titolo al video la ritroviamo scritta sullo schienale di una panchina: è un «grido» in antitesi alla vita frenetica in cui siamo immersi, un sostegno per chi è stato scartato, demansionato, espulso dal mondo del lavoro. È il tentativo di ridefinire il senso della vita nella giusta prospettiva.

Divisa in sei sezioni tematiche la mostra affronta l’interconnessione di tutti questi ambiti: Lavoro e processi produttivi; Commercio e traffici; Nuovi comportamenti; Comunicazione; Ambiente naturale; Contratto sociale. Il tutto in un percorso allestito con criteri innovativi che permettono la fruizione ottimale di un linguaggio non facile da valorizzare all’interno di uno spazio museale. Davanti a ogni video vi sono delle apposite sedute che consentono una visione confortevole, l’audio è fruibile mediante le proprie auricolari e il telefono cellulare inquadrando il QR code, che accompagna ogni video insieme alle indicazioni della durata, dell’area tematica e alla descrizione del contenuto. In mostra anche «Broken Spectre» di Richard Mosse, che attraverso uno schermo lungo 20 metri racconta il pericolo di inaridimento dell’Amazzonia, la regione più ricca in termini di risorse idriche. Sul video scorrono immagini viste dall’alto che mostrano una natura gravemente ferita dalla deforestazione; su altri due schermi si vedono uomini intenti ad abbattere alberi, a lavorare in un mattatoio e immagini dei villaggi degli Yanomami, mentre il pavimento è attraversato da un suono creato dal sound artist Ben Frost che riproduce sonorità degli insetti simili a motoseghe che pervadono il corpo dello spettatore stimolandone le terminazioni nervose.

A punteggiare il percorso una serie di «Intermezzi» più brevi, rapidi, ironici, tra questi «Everyone is a Worker. Building a New Road. Water. The New Family» di Simon Dybbroe Møller Simon, ispirati a un libro di Richard Scarry che racconta i mestieri ai bambini, rielaborato in un’ambientazione post capitalistica. «What is Money? With Babak Radboy» (2018) del collettivo americano DIS, che spiega ai bambini l’uso e il valore del denaro all’interno di una società tecnocratica. Infine, l’ultima parola, il grido di dolore della Terra raccolto da «All Bleeding Stops Eventually» (2019) di Will Benedict: un monito dalla voce di alcune specie a rischio, del sole e della luna, che ci invitano a rivedere il nostro rapporto con la natura, pena l’estinzione del genere umano.

Altri articoli dell'autore

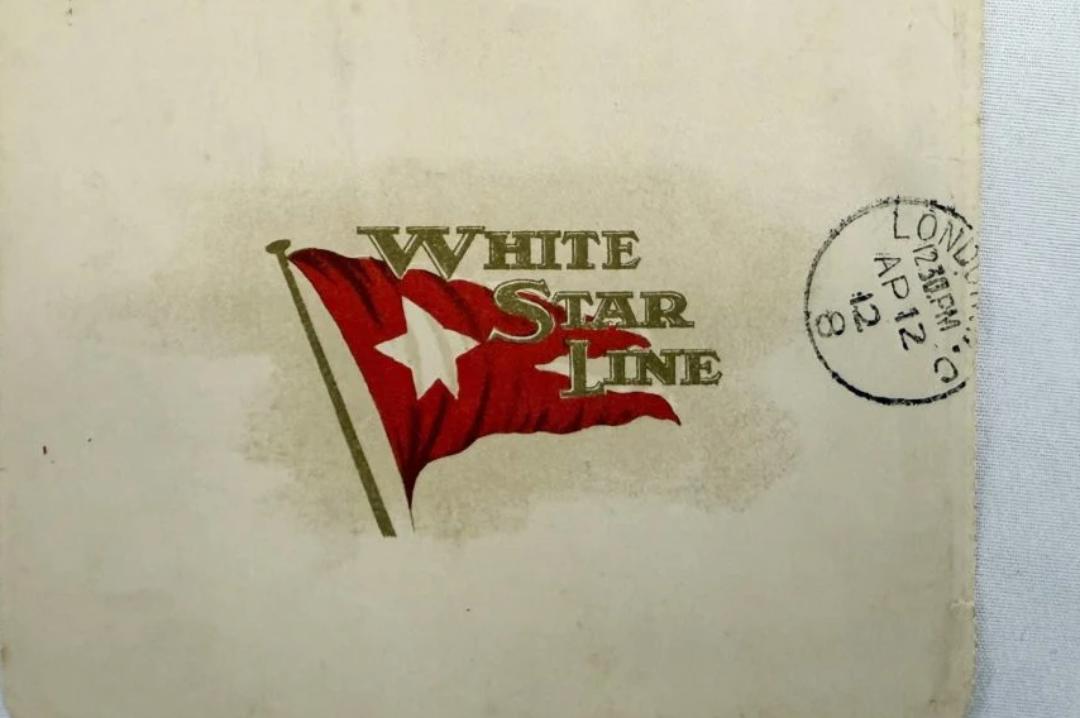

La vendita è stata effettuata dalla casa d’aste britannica Henry Aldridge and Son, specializzata in cimeli del Titanic. Datata 10 aprile 1912, la cartolina postale è firmata dal colonnello Archibald Gracie, imbarcatosi a Southampton, in Inghilterra

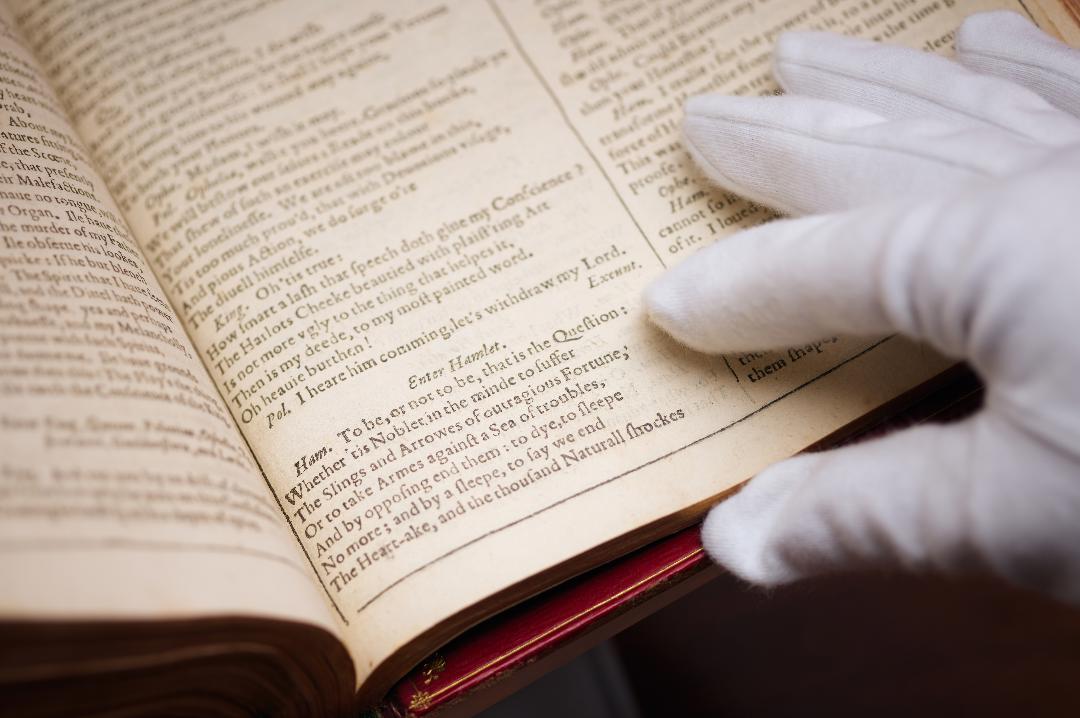

All’incanto il 23 maggio a Londra da Sotheby’s la raccolta completa con un esemplare di tutte e quattro le pubblicazioni risalenti al XVII secolo. È stata ricomposta nel 2016: l’ultima possibilità di acquistare integralmente la serie risale al 1989

Quaranta opere tra dipinti, sculture, stampe e grafiche arrivano all’asta per la prima volta. E c’è anche un omaggio a Martin Luther King e il no alla liberalizzazione delle armi

Chiude con un totale di oltre 900mila sterline l’asta online di Bonhams «British Cool», tra i top price anche la stampa più cara firmata da David Hockney