Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Bartolomeo Pietromarchi

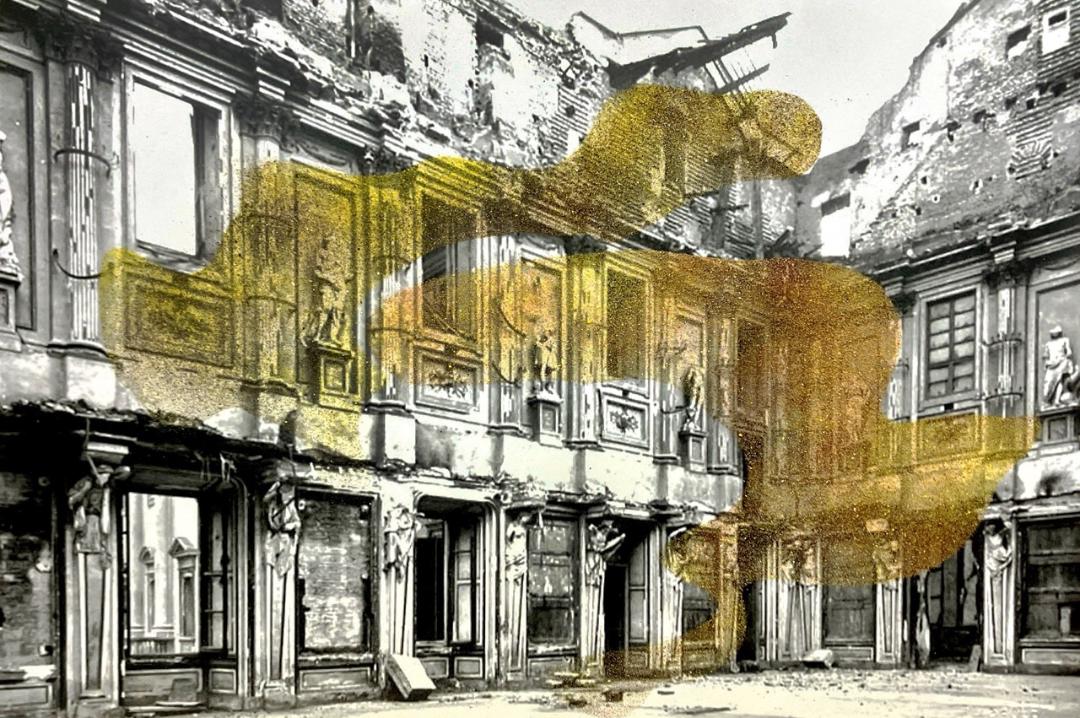

Leggi i suoi articoliEntrando nella grande Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale, che oggi rappresenta più che mai un monumento alla devastazione delle guerre e dei bombardamenti sul patrimonio artistico e culturale, ci si trova immersi in un’atmosfera silenziosa, quasi sospesa. A colpire immediatamente è il pavimento, interamente ricoperto di terra, lasciando tutt’intorno soltanto uno stretto corridoio per il passaggio dei visitatori. Al centro di questo letto di terra si erge una scultura di grandi dimensioni, costituita da un corpo meccanico circolare in acciaio. A intervalli regolari, ma sufficientemente distanziati nel tempo, la macchina produce un forte scoppio, generato da un impianto a pressione, che coglie di sorpresa. L’esplosione serve a lanciare una pioggia di semi che si distribuiscono sul terreno circostante, con l’intento che si radichino e, nel tempo, generino un piccolo ecosistema autonomo. La crescita che ne deriva non ha finalità decorative, ma costituisce parte integrante dell’opera: un processo naturale innescato artificialmente, destinato a evolversi nel tempo. I semi sono quelli di piante infestanti, comuni erbacce solitamente eliminate, considerate da estirpare. In questo contesto, invece, diventano simbolo di resistenza, o ancor più precisamente di resilienza, una «malerba» tenace, capace di adattarsi e trasformare progressivamente l’ambiente in cui si sviluppa. L’opera è concepita per attivarsi ciclicamente, scandendo il tempo attraverso il gesto ripetuto dello scoppio e della semina. Un dispositivo che unisce elementi meccanici e organici in modo essenziale e senza retorica.

Questa è la grande installazione di Nico Vascellari «Pastorale» (fino al 2 giugno, a cura di Sergio Risaliti) che prende avvio, come sottolinea l’artista, dalla storia della Sala delle Cariatidi, marchiata dalle rovine della guerra ma anche attraversata da una volontà di rinascita, come avvenne nel 1953 con l’esposizione di «Guernica» di Pablo Picasso. Questo spazio, già carico di memoria e trauma, viene riattivato da Vascellari attraverso un gesto simbolico potente, che riporta la natura al centro, come elemento di rottura, ma anche di cura. L’opera parla in un’epoca segnata da nuove guerre, rovine e crisi ambientali, in cui il rapporto rassicurante con la natura appare interrotto. L’installazione si configura come un viaggio immersivo verso una dimensione tanto primordiale quanto artificiale, dove l’essere umano tenta di ricongiungersi con una materia arcaica, viva e pulsante. Questo ritorno alla terra non è solo fisico, ma anche simbolico: un recupero di energie ancestrali, memorie sommerse, presenze oscure e luminose al tempo stesso, che si radicano nel suolo e nel tempo, e dove sacro e profano si congiungono in una forma di sintesi sincretica. Qui, il rito si fa gesto artistico e la materia naturale si trasforma in oggetto estetico. L’esplosione sonora seguita dalla caduta dei semi richiama un gesto sacrificale e generativo insieme, simile a un rituale agricolo rivisitato in chiave postindustriale. È un’arte che abita il limen, la soglia incerta tra spiritualità e meccanismo, tra tecnologia e natura, tra distruzione e rigenerazione. Ma «Pastorale» è anche una visione. Rappresenta un esempio emblematico di quello che potremmo definire un «arcaismo postmoderno», in cui il passato mitico non è semplice rifugio nostalgico, ma dispositivo critico per reinterpretare il presente. In questa tensione tra umano e vegetale, tra interno ed esterno, tra paura e desiderio, si genera l’incanto: una meraviglia quasi infantile che l’artista non cerca attraverso l’ideologia, ma per mezzo del visibile, attivando tutti i sensi dello spettatore. È il nocciolo che, inghiottito da bambino, fa temere che possa germogliare nello stomaco e crescere fino a fuoriuscire dalla bocca, come racconta Vascellari nel ricordo di un’infanzia segnata dalla natura. Un’immagine che da terrificante si trasforma oggi in ideale: desiderio di una ritrovata connessione organica tra umano e naturale. L’installazione diventa così una soglia sensoriale, un campo esperienziale dove si è chiamati più a percepire che a comprendere. La percezione estetica si trasforma in esperienza estatica, in apertura a un’alterità che rigenera e scuote.

L’immersione nella natura, quella delle montagne e dei boschi di Vittorio Veneto, dove l’artista è cresciuto, è da sempre per Vascellari una fonte primaria di ispirazione: rifugio e resistenza, capace di assorbire la violenza dell’uomo e restituirla trasformata. Come ideale prosecuzione della mostra «Melma» al Forte Belvedere e della performance «Alessio» nel Salone dei Cinquecento, «Pastorale» si inserisce in un percorso coerente di riflessione sull’interazione tra eventi naturali e storici, esperienze personali e collettive, sempre guidato da una tensione tra opposti: distruzione e creazione, rovina e rinascita. In questo senso, Land art, memoria storica e mitologia personale si fondono in una narrazione unica, che trova nell’arte il proprio linguaggio più diretto ed evocativo. L’opera non si limita a esistere nello spazio: lo trasforma, lo attiva, lo riempie di presenze silenziose e visioni possibili. Se «è la mancanza di rabbia che finisce per uccidere, mentre l’aggressività depura o guarisce», per citare Philip Roth di Pastorale americana, così Vascellari sembra sublimare una forma di aggressività rituale (lo scoppio, l’interruzione, il seme che buca la terra) in un gesto catartico: una ferita che si fa germoglio, un atto che non distrugge, ma guarisce, nel tempo e nella materia.

Nico Vascellari, «Pastorale», 2025, Milano, Palazzo Reale. Photo: Melania Dalle Grave-Dsl Studio. Courtesy of Studio Nico Vascellari