Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Giuseppe M. Della Fina

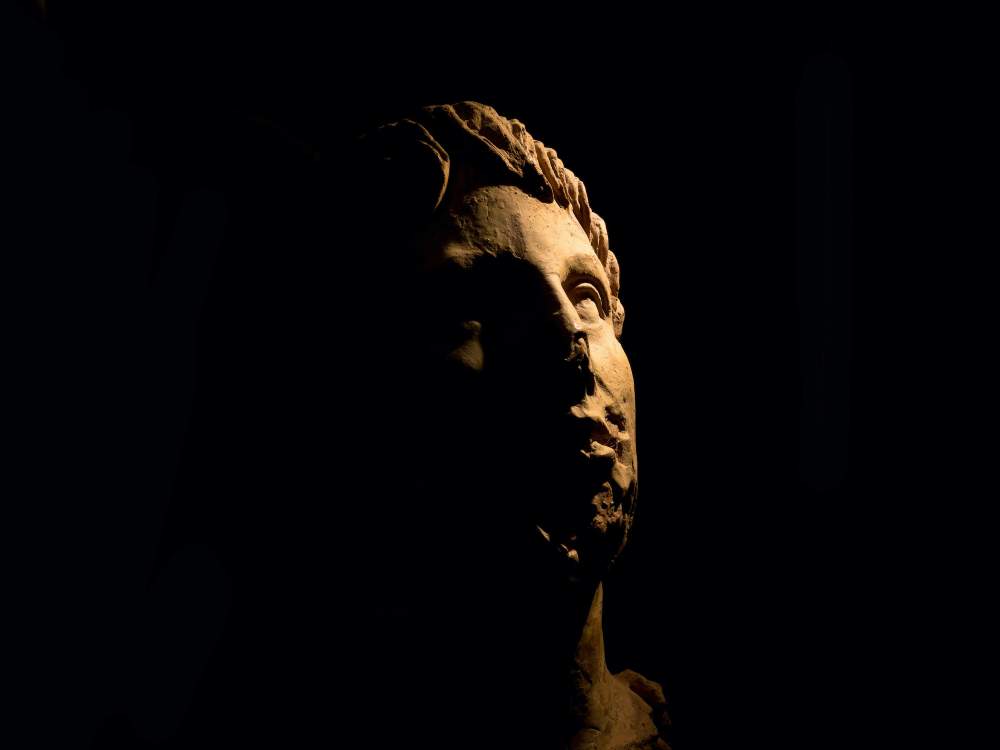

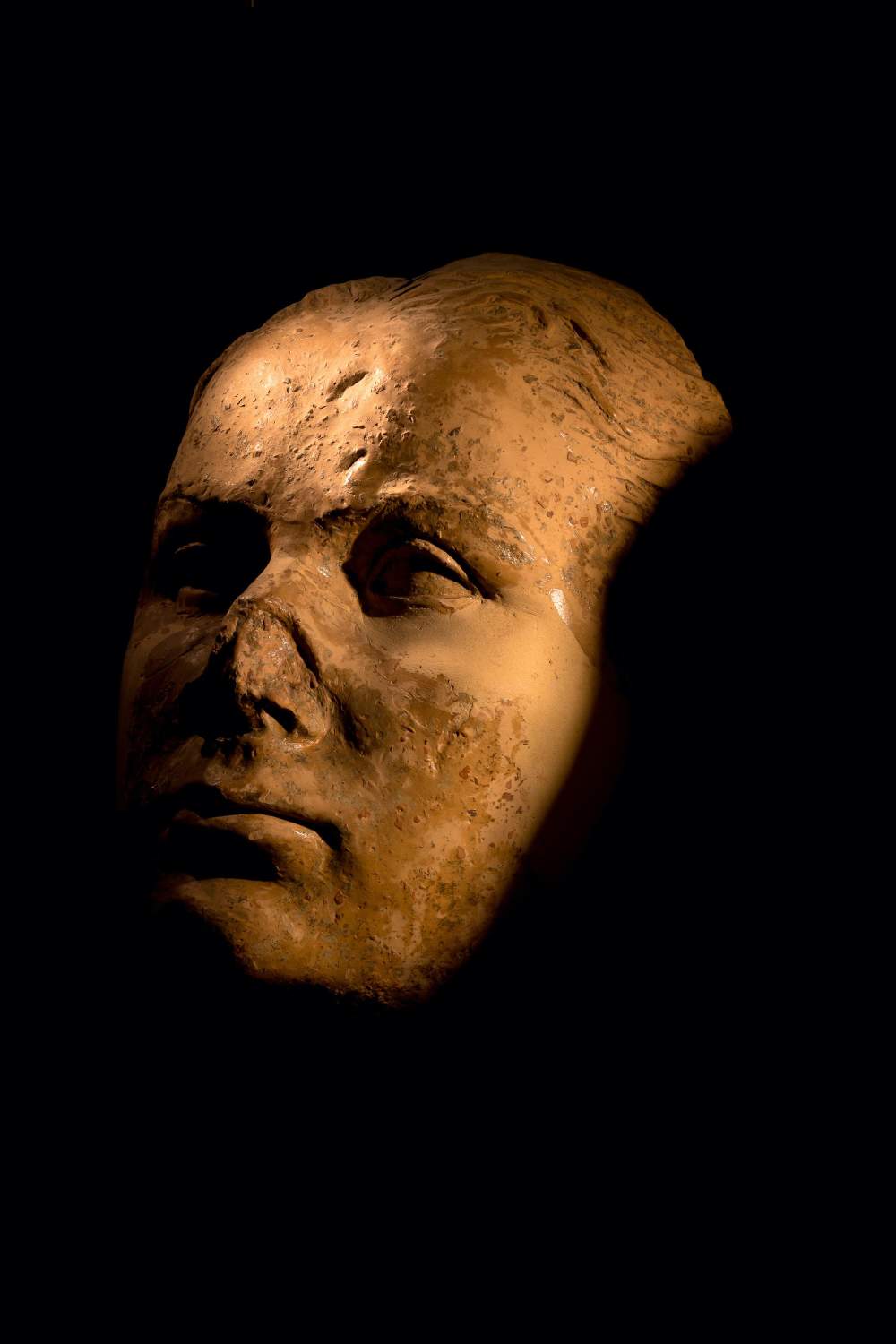

Leggi i suoi articoliNella seconda sala del piano terreno del Museo Archeologico Nazionale «Gaio Cilnio Mecenate» di Arezzo sono esposte alcune teste-ritratto e busti in terracotta dalla stipe votiva rinvenuta in città in Via della Società Operaia e nei suoi immediati dintorni.

Il ritrovamento avvenne nel 1966 a seguito di lavori edilizi svolti nella zona: i resoconti di scavo del tempo indicano che lo strato con le terrecotte era compreso tra uno superiore, che comprendeva ceramica aretina, e uno inferiore con ceramica a vernice nera così da suggerire che il deposito era avvenuto in epoca ellenistica, in decenni in cui Arezzo stava entrando nell’ottica politica di Roma: un ingresso che la classe aristocratica cittadina, e, in particolare, l’influente «gens» dei Cilnii, da cui sarebbe disceso poi Mecenate, un uomo chiave nella Roma di epoca augustea, vedeva con favore.

Tito Livio informa che per portare i Cilnii di nuovo al potere dopo una ribellione, Roma aveva inviato un proprio contingente militare nel 302 a.C. Da allora in avanti Arezzo tenne una posizione filoromana nelle dinamiche politiche dell’Etruria che si trovava, a quel tempo, ad affrontare proprio l’espansionismo romano, tranne negli anni in cui la fazione «democratica» riuscì ad arrivare di nuovo al governo. Sempre le fonti letterarie latine ricordano che la fedeltà di Arezzo a Roma non venne meno neanche durante la Seconda guerra punica. Nel suo territorio e in quelli limitrofi si muoveva Annibale riportando vittorie militari che sembrava potessero assicurare il successo finale al comandante cartaginese, ma l’alleanza non venne meno.

Importante, pochi anni dopo, risulta l’apporto che la città scelse di dare a Publio Cornelio Scipione, il futuro Africano per la vittoria su Cartagine, in vista del tentativo di spostare la guerra sul territorio nemico: 3mila scudi, altrettanti elmi, giavellotti, lance, aste per un totale di 50mila pezzi. E ancora: asce, zappe, falci, secchi, macine per le necessità di 40 navi da guerra, 120mila moggia di frumento. Forniture che suggeriscono le caratteristiche e la vivacità dell’economia aretina.

Lo scavo di emergenza di Via della Società Operaia portò alla luce anche strutture murarie appartenenti alla fine dell’età repubblicana e all’inizio dell’epoca imperiale, dato che le loro fondazioni tagliavano lo strato dove erano conservate le terrecotte, e il lastricato di una strada.

Si è accennato alla situazione rinvenuta per tentare di risalire al significato della presenza delle terrecotte in questa area. Si deve pensare al deposito di una stipe votiva non in collegamento diretto con un tempio, così, almeno, prospetta Piera Bocci Pacini, l’archeologa che ha editato la scoperta per prima, ma posta: «fuori dalle mura, all’imbocco di una strada importante che veniva da Chiusi e andava in città». La stipe votiva nel linguaggio archeologico sarebbe stata trovata in un giacimento secondario, ovvero portata lì da un’altra zona, seppure prossima, probabilmente per livellare il terreno in un’area destinata a essere urbanizzata.

Per Bocci Pacini, le terrecotte, deposte in uno stesso momento, dovrebbero essere databili tra il secondo quarto del II secolo a.C. e l’inizio del I secolo a.C.; a giudizio di Stefano Bruni, esse andrebbero datate invece tra il III secolo e gli inizi del II secolo a.C. Vediamole più da vicino: si tratta di teste-ritratto e busti conservati sino all’altezza delle spalle. Raffigurano personaggi sia maschili sia femminili. Il busto costituiva una rappresentazione simbolica della persona sostituendo la statua intera, ed era particolarmente caro al mondo romano, dove era giunto con la mediazione dell’Italia meridionale.

Le teste sono ottenute mediante matrici, in alcuni esemplari si può osservare la giustapposizione della parte anteriore con quella posteriore; i particolari come i capelli erano aggiunti a parte e dettagliati con un lavoro di stecca.

In alcune di queste teste votive, Giovanni Colonna ha voluto leggere un confronto con una statua celeberrima in bronzo, nota come l’Arringatore, confluita nelle collezioni medicee nel 1566 (in proposito Giorgio Vasari scriveva, nella giornata del 20 settembre dello stesso anno, all’amico Vincenzo Borghini: «Il Duca ha avuto una statua di bronzo intera che non gli manca niente») e oggi conservata nel Museo Archeologico Nazionale di Firenze.

I punti in comune li ha rintracciati nel collo lungo, nel viso ovale, nella bocca piccola con il labbro inferiore sporgente, nelle rughe profonde accanto al naso, nella fronte rettangolare, nei capelli quasi solo disegnati, nell’espressione assorta. I confronti hanno spinto sempre Colonna a ipotizzare che la fusione della celebre statua sia avvenuta in un’officina bronzistica attiva in Arezzo.

L’Etruria aveva perduto l’indipendenza politica, ma riusciva a esprimere ancora un artigianato artistico, seppure influenzato da Roma, il nuovo centro del potere, di valore assoluto.

Leggi anche:

Tesori etruschi della Toscana | Il Cratere François

Tesori etruschi della Toscana | Il Cinerario Paolozzi

Tesori etruschi della Toscana | Il Lampadario Etrusco di Cortona

Tesori etruschi della Toscana | L’Ombra della Sera

Tesori etruschi della Toscana | L’Anfora di Baratti

Tesori Etruschi della Toscana | Le teste-ritratto della stipe votiva di Via della Società Operaia

Tesori Etruschi della Toscana | Il Cratere da Pescia Romana

Altri articoli dell'autore

Con l’etruscologo Giuseppe M. Della Fina scaviamo nelle pagine di un romanzo o di un racconto e tra i versi di una poesia alla ricerca di oggetti di un passato lontano (per comprenderne il significato e il valore che perdurano nel tempo)

Con l’etruscologo Giuseppe M. Della Fina scaviamo nelle pagine di un romanzo o di un racconto e tra i versi di una poesia alla ricerca di oggetti di un passato lontano (per comprenderne il significato e il valore che perdurano nel tempo)

Con l’etruscologo Giuseppe M. Della Fina scaviamo nelle pagine di un romanzo o di un racconto e tra i versi di una poesia alla ricerca di oggetti di un passato lontano (per comprenderne il significato e il valore che perdurano nel tempo)

Con l’etruscologo Giuseppe M. Della Fina scaviamo nelle pagine di un racconto e tra i versi di una poesia alla ricerca di oggetti di un passato lontano (per comprenderne il significato e il valore che perdurano nel tempo)