Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

In ogni museo esistono opere «inamovibili»: inamovibili per la loro intrinseca fragilità o inamovibili per il loro valore identitario per l’istituzione che li ospita. Spesso sono anche le più richieste da mostre, anche di grande valore, alle quali però non possono essere prestate. Come risolvere il problema? Con delle copie ma con copie realizzate con un’avanzata tecnologia digitale e, soprattutto, realizzate sotto la supervisione dei musei di appartenenza e garantite da un sistema brevettato di connessione tra originali e riproduzioni.

Ci ha pensato Save the Artistic Heritage, associazione non profit presieduta da Mario Cristiani, fondatore nel 1990 a San Gimignano, con Maurizio Rigillo e Lorenzo Fiaschi, della Galleria Continua, una delle più autorevoli nel sistema dell’arte contemporanea. Spiega Cristiani (presidente anche di Associazione Arte Continua, che ha donato a numerose città opere di artisti contemporanei di statura internazionale) di aver voluto affrontare questa sfida, pur consapevole delle sue possibili derive («il rischio di manipolazione e perdita di consapevolezza autentica»), poiché ne riconosce il potenziale per una conoscenza diffusa dell’arte. Si tratta di edizioni digitali realizzate da Cinello, numerate (edizioni di nove esemplari, sei delle quali destinate ai patron, cioè chi le acquisterà, e tre ai musei, per poter essere prestate), autenticate e certificate dai musei cui le opere appartengono, «che consentono di mantenere intatto il diritto dell’opera. Il tutto è possibile grazie a un brevetto registrato in tutto il mondo che rende, sostanzialmente, i file digitali opere uniche e irripetibili». Ma si tratta anche (è sempre Mario Cristiani a parlare) di «una forma nuova di patronato, un nuovo modo di finanziare i musei, cui andrà il 50% del prezzo di vendita di ogni file (intorno ai 100mila euro, Ndr)».

Per chi, come chi scrive, va ancora in cerca dell’«aura» dell’originale, resta la domanda: chi spenderà 100mila euro per una pur perfettissima copia? Va però riconosciuto che oggi, in tempi di «riproducibilità digitale» (per parafrasare ancora Walter Benjamin) dell’opera d’arte, la sensibilità è molto cambiata. Infatti ne sono stati venduti parecchi esemplari.

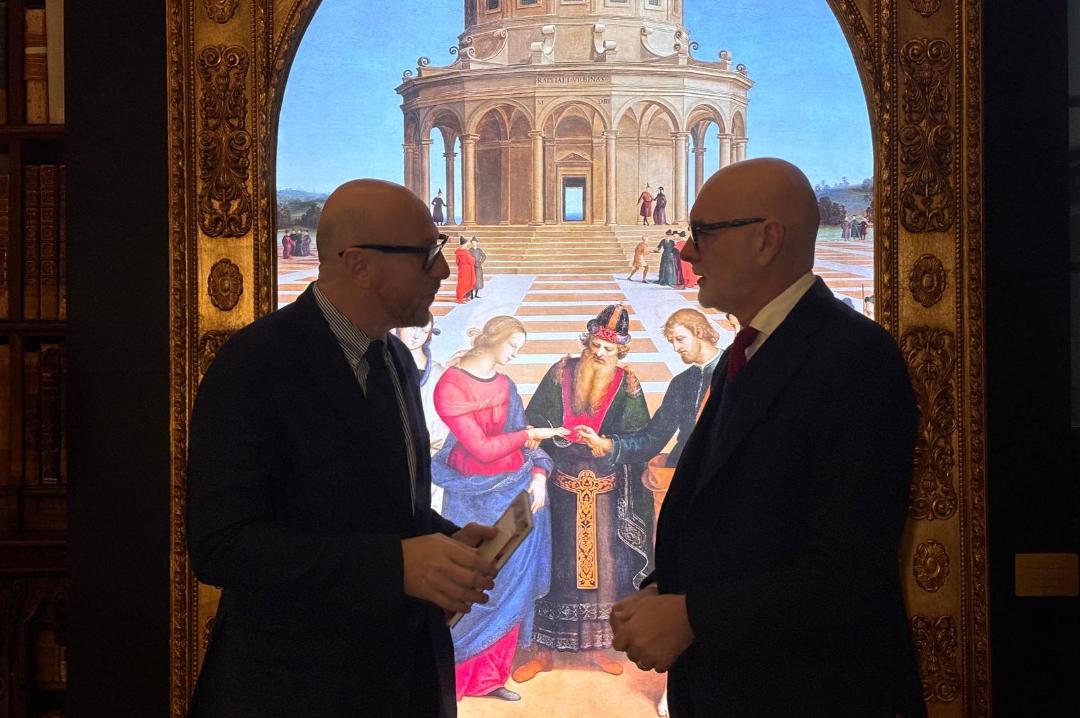

Copia digitale di Raffaello, «Sposalizio della Vergine», 1504, Milano, Pinacoteca di Brera

La presentazione, il 24 novembre scorso nella Biblioteca Braidense, delle riproduzioni di due capolavori della Pinacoteca di Brera (lo «Sposalizio della Vergine», 1504, di Raffaello, e «Il bacio», 1859, di Francesco Hayez), è stata l’occasione per un avvincente convegno scientifico promosso da Save the Artistic Heritage sul tema delle «Copie, repliche ed edizioni nella storia dell’arte», in cui studiosi come (in ordine di apparizione) Francesco Guzzetti, professore di Storia dell’Arte contemporanea; Giovanni Maria Fara, Maria Cristina Terzaghi e Simone Facchinetti, professori di Storia dell’Arte moderna, e Salvatore Settis, Accademico dei Lincei, con Arturo Galansino (direttore Fondazione Palazzo Strozzi) a guidare i giochi, hanno affrontato questo tema da diversi angoli visuali. «Il Giornale dell’Arte» era presente e può garantire che le oltre tre ore spese alla Braidense sono state appassionanti.

Campo d’indagine di Francesco Guzzetti gli anni ‘60, quelli dell’«arte moltiplicata», cinetica e programmata, e dell’Arte Povera, con il mirino puntato soprattutto su Torino, dove con le gallerie Sperone (che tra il 1969 e il 1975 pubblica fondamentali libri d’artista) e Persano (che battezza «Multipli» la galleria, sebbene poi gli artisti spesso intervengano manualmente sulle opere «moltiplicate»), questo linguaggio, aperto già dalla Pop Art americana e da galleristi come Leo Castelli e Ileana Sonnabend, trova applicazioni esemplari. «Un tema anche politico, tipico di quegli anni, precisa Guzzetti, perché l’intento era quello di raggiungere un pubblico più vasto», ma con due precedenti, sia pure di opposta natura, già all’inizio del secolo: in Medardo Rosso, che replicava lo stesso soggetto ma con materie o patine diverse (in modo da «fare di ogni esemplare un pezzo unico. Una pratica, la sua, che nella serie valorizzava l’unicità del singolo esemplare»), e in Auguste Rodin che invece realizzava il gesso ma non sorvegliava le fusioni in bronzo, con un’attitudine che, osserva Rosalind Krauss, anticipa il paradigma della serialità e della moltiplicazione messo a fuoco da Benjamin nel suo testo più citato (1935-36). Senza dimenticare i «ready made» duchampiani, replicabili per definizione, trattandosi di oggetti prelevati dal quotidiano e decontestualizzati. «L’autenticità, continuava Guzzetti, non ha più a che fare, dunque, con l’unicità perché, anzi, l’opera esiste solo in quanto è diffusa e circolante: una messa in discussione dello statuto stesso dell’opera d’arte». Quanto ai «protagonisti dell’arte cinetica e programmata, loro abbracciano consapevolmente la produzione industriale», che è moltiplicata per sua stessa natura.

Ma che dire del precedente delle incisioni rinascimentali? Il tema è stato affrontato da Giovanni Maria Fara, che lo ha focalizzato sulla «Grande Passione» di Albrecht Dürer, la serie di xilografie del 1511, e sulla diffusione e l’influenza che questi fogli ebbero nella Firenze della seconda metà del XVI secolo, essendo stati assunti dall’Accademia delle Arti del Disegno come modelli da copiare.

Copia digitale di Francesco Hayez, «Il bacio. Episodio della giovinezza. Costumi del secolo XIV», 1859, Milano, Pinacoteca di Brera

Il tema appassionante, e così dibattuto, del rapporto del giovane Caravaggio con le varianti e le ripetizioni è stato l’oggetto dell’intervento di Maria Cristina Terzaghi che, evidenziava come, appena arrivato a Roma, 24enne e con un’eccellente educazione artistica ma squattrinato, in cerca di un lavoro e di un tetto, Caravaggio dovette andare a lavorare a giornata presso le botteghe di via della Scrofa, che eseguivano dipinti seriali: quella di Lorenzo Carli («un pittore siciliano che di opere grossolane tenea bottega», Baglione: e «La Buona Ventura» di Caravaggio, dei Musei Capitolini, è dipinta su una delle sue mille Madonne), poi dal più stimato Antiveduto Gramatica («gran capocciante», secondo Baglione, per le sue teste di personaggi illustri), poi dal Cavalier d’Arpino, dove «fu applicato a dipinger fiori e frutti» (Bellori), infine da Prospero Orsi, che lo ospitò in casa sua e lo aiutò a vendere i suoi già più che autonomi dipinti, dal «Bacchino malato», 1595-1596, al «Ragazzo morso dal ramarro», 1596 circa.

Insomma, per campare, il giovane Caravaggio iniziò a Roma come riproduttore prima, poi come produttore di quadri seriali fino a quando, «nell’estate del 1597, suggerisce Terzaghi, entrò nella scuderia del cardinale Francesco Maria Del Monte, senza più preoccuparsi di sbarcare il lunario». Ma che dire delle sue presunte repliche che oggi conosciamo? «Di tutte, solo tre hanno avuto l’onore della musealizzazione, spiega la studiosa. Sono il “Ragazzo morso dal ramarro”, National Gallery di Londra e Fondazione Roberto Longhi di Firenze (questo assai discusso), i due “San Francesco in meditazione” (Palazzo Barberini e chiesa dei Cappuccini a Roma), l’autografia dei quali è oggi molto discussa, e il «San Giovanni Battista» (Musei Capitolini e Galleria Doria Pamphilj), sul quale ultimo la critica non è affatto unanime». In realtà, «non abbiamo alcuna prova documentaria che Caravaggio abbia dipinto due quadri identici: lui amava creare situazioni “teatrali” e nel caso delle due versioni, entrambe autografe, della “Buona ventura” (Musei Capitolini e Louvre, 1596-97 entrambe), non replicò il dipinto ma si servì solo degli stessi costumi (che erano molto costosi), ricreando però la scena e la posa dei modelli. Queste erano opere giovanili; in seguito, quand’era ormai ricco e famoso, che ragione avrebbe mai avuto per replicare sue opere, entrate in importanti collezioni, svilendone il valore? Sappiamo invece che un guardarobiere del cardinal Del Monte era corrotto e che permetteva ai copisti di entrare nel palazzo. No, copiare sé stesso non era il suo metodo». Furono altri a copiarle dopo la sua morte, dunque, per rispondere alla domanda del mercato.

Caravaggio, «Buona ventura», tra il 1593 ed il 1595, Roma, Pinacoteca Capitolina

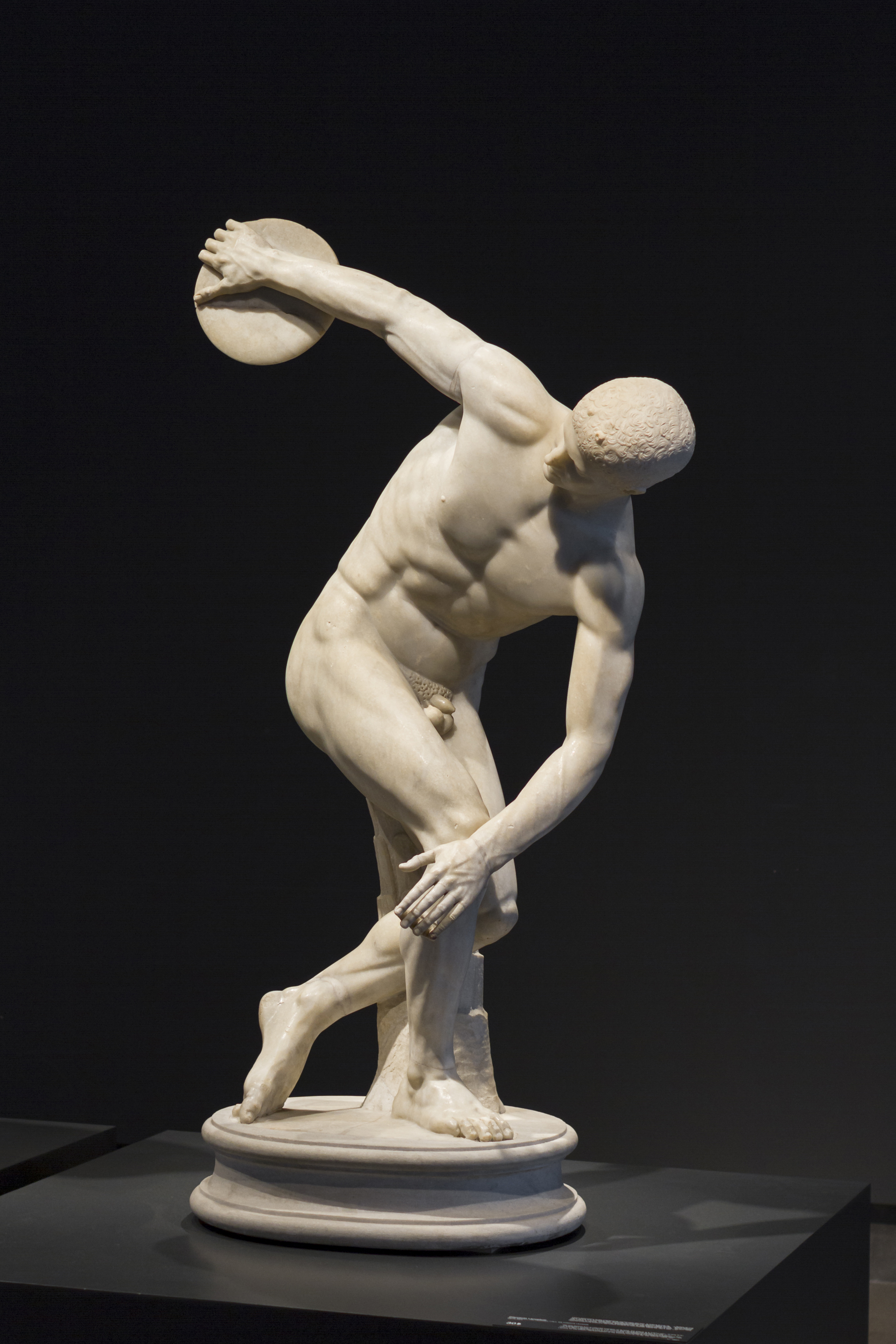

Mirone, «Discobolo», 455 a.C., Roma, Museo nazionale romano di Palazzo Massimo

Una delle xilografie della serie «Grande Passione» di Albrecht Dürer, 1511

David Teniers il Giovane prodotto una copia del «Ritratto di giovane donna in blu», 1514, di Palma il Vecchio

Caravaggio, «Buona ventura», tra il 1594 e il 1595 ca, Parigi, Louvre

Molto stimolante anche il taglio dell’intervento di Simone Facchinetti, che ha esaminato il tema delle copie (e dei falsi) sul mercato, mettendo in guardia gli incauti collezionisti attratti da valori allettanti di certe opere e portando numerosi esempi, fra i quali un ritratto a tre quarti di figura attribuito nel 2021 da una casa d’aste a Tiziano con una stima di 750mila-1 milione di euro: un caso che non poteva non insospettire, dal momento che un’opera autografa di quella natura varrebbe 10-15 milioni. In realtà, era un’abile contraffazione di quel gran falsario di Pietro Della Vecchia (1603-78), «i cui dipinti valgono meno di un decimo della base d’asta di questo». Ma non solo, Facchinetti stilava anche una sorta di vademecum, distinguendo tra copie-copie e copie-originali (per esempio quella di David Teniers il Giovane di una dama di Palma il Vecchio), e poi repliche autografe e copie, e copie e falsi. Con un alert: «quando si legge “seguace di”, è d’obbligo stare alla larga. Perché un artista, a rigore, può essere “seguace” di un altro anche dopo due secoli».

La chiusura, che ha stregato tutti, era affidata a Salvatore Settis, cui si devono, su questo tema, le memorabili mostre «Serial Classic», che nel 2015 inaugurava la Fondazione Prada di Milano, 2015, da lui curata con Anna Anguissola, e «Portable Classic», questa con Davide Gasparotto, nello stesso anno ma nella sede di Venezia di Fondazione Prada. Settis si è mosso lungo un duplice percorso, storico e concettuale, domandandosi dapprima che cosa significhi «autenticità» e notando come in certe culture (come in India) la buona conservazione prevalga su tutto («quando un’opera è rovinata, la si elimina») e come in Giappone, dove i santuari shintoisti di Ise vengano ritualmente distrutti e ricostruiti ogni vent’anni, conservandone una sola colonna.

Un momento del convegno «Copie, repliche ed edizioni nella storia dell’arte» alla Biblioteca Braidense

Ma la domanda vera è: «che cosa intendiamo esattamente per copia? E quali sono le tipologie? C’è la copia devozionale, quale è il caso del “Volto Santo” (IX secolo) di Lucca, un’immagine replicata ovunque nel Medioevo, mai in modo preciso ma sempre comunque riconoscibile, e ci sono le copie di sostituzione: è il caso dei “Tirannicidi” (510 a.C. circa) che, posti nell’Agorà di Atene per il loro altissimo valore simbolico, furono predati dai Persiani nel 480 a.C. Si chiamarono allora altri scultori e li si fecero rifare, salvo poi essere riportati ad Atene da Alessandro Magno. Le loro copie romane, invece, sono del I-II secolo d.C. ed erano fatte attraverso calchi di gesso. La copia risultava così molto fedele. E a Baia, in una bottega di copisti, sono state trovate parti di un loro calco originale». Ci sono poi le copie da collezione, come gli innumerevoli «Discoboli»: «Quello originale è scomparso, continua Settis, e noi possiamo conoscerlo solo attraverso le copie, prodotte da officine specializzate».

Ma ci sono anche le copie anti-usura, come le pale d’altare musive, inattaccabili dalla consunzione, della Basilica di San Pietro in Vaticano, prima fra tutte la riproduzione della «Trasfigurazione» di Raffaello, mentre la più vulnerabile tavola originale è al riparo nella Pinacoteca Vaticana. E ci sono le copie d’Accademia e le gipsoteche («in quella di Mannheim si formò sull’arte classica Goethe, in quella di Dresda Winckelmann, e così il giovane Canova nella Collezione Farsetti di Venezia»), e infine le copie sperimentali di laboratorio: ma qui, per il «giallo» di «Aspasia Sosandra» e anche per approfondire tutti i temi toccati, rimandiamo al libro Copie, repliche ed edizioni nella storia dell’Arte (Moebius) curato da Arturo Galansino, cui hanno contribuito tutti gli studiosi presenti al convegno.

Vogliamo chiudere però con il caso della ricostruzione del «Colosso di Costantino», realizzata (con Claudio Parisi Presicce) per la mostra di Salvatore Settis e Anna Anguissola con Denise La Monica «Recycling Beauty», alla Fondazione Prada di Milano nel 2023: un gigante di 13 metri, ricostruito dai frammenti giunti fino a noi (la sola testa pesa cinque tonnellate) e ora collocato nel Giardino Caffarelli, nei Musei Capitolini di Roma.

Ma quando la copia sembra ad alcuni «troppo fedele», come nel caso delle «Nozze di Cana» di Veronese in San Giorgio Maggiore a Venezia? Qui bisogna ricorrere all’agile volume citato. Oppure, per l’antichità classica, al saggio «Sommamente originale» di Salvatore Settis del volume Serial/Portable Classic, edito da Fondazione Prada nel 2015.

Il volume dedicato al tema «Copie, repliche ed edizioni nella storia dell’arte» presentato alla Biblioteca Braidense

Altri articoli dell'autore

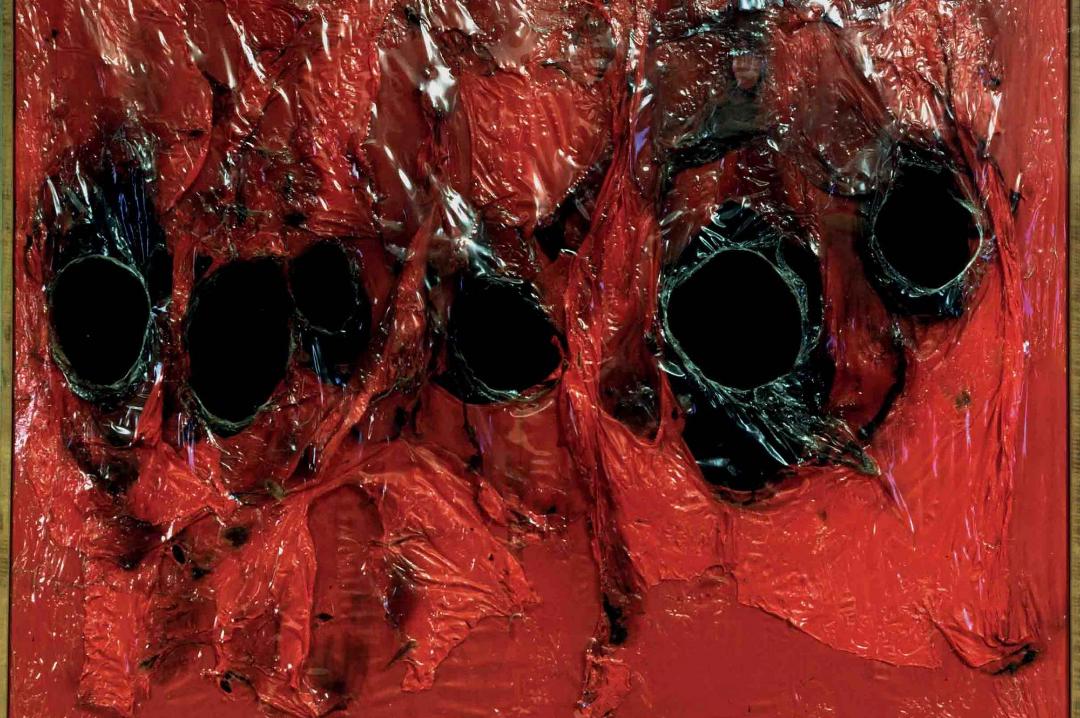

Alla Collezione Giancarlo e Danna Olgiati la terza tappa del trittico di mostre-confronto per coppie di artisti del ’900: il tema, questa volta, è l’uso della «materia» in luogo dei (o accanto ai) pigmenti

Capolavori da Canova a Donatello, da Hayez a Giuseppe Bossi indagano per la prima volta gli anni tumultuosi dal 1796 al 1815 mettendo a confronto le due città nell’Età Napoleonica

Il Comune di Milano e Gallerie d’Italia portano in città, visibile gratuitamente a Palazzo Marino, la «macchina d’altare» composta da 10 tavole e una lunga predella

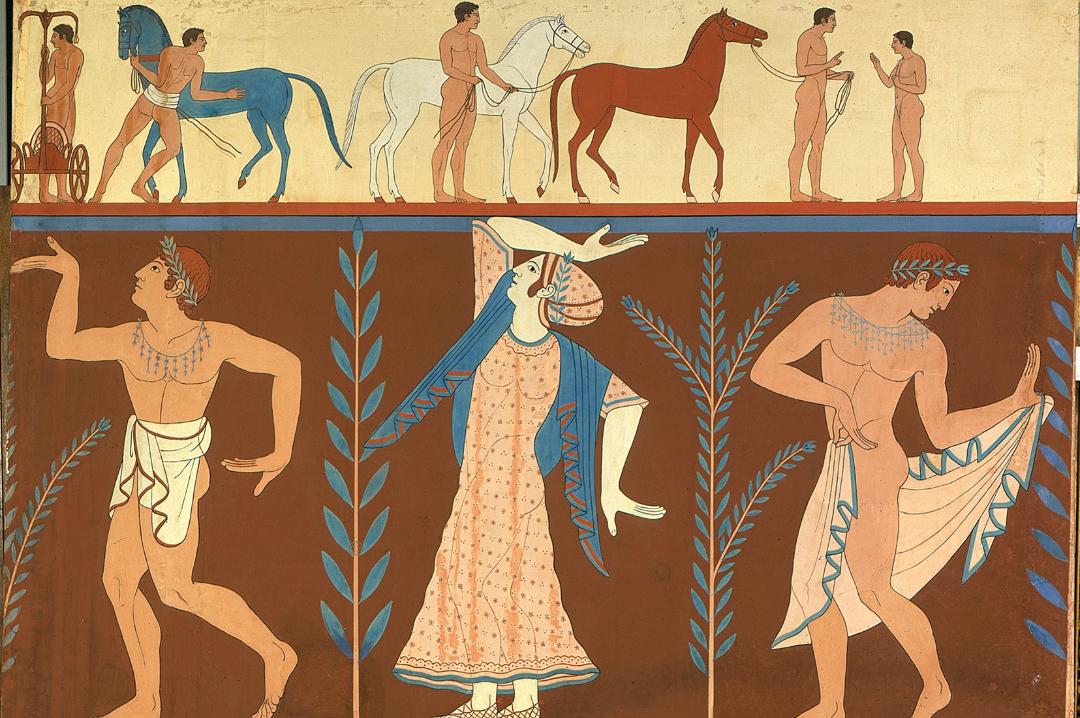

Nell’attesa dei Giochi invernali Milano Cortina 2026, passione e discipline olimpiche si accendono nelle sale della Fondazione milanese tra reperti antichi, feticci degli atleti e le meravigliose pitture parietali della Tomba delle Olimpiadi di Tarquinia