Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Jenny Dogliani

Leggi i suoi articoliAntonio Bisaccia (1964), è direttore dell’Accademia di Belle Arti «Mario Sironi» di Sassari e presidente della Conferenza Nazionale dei Direttori delle Accademie di Belle Arti italiane. Dirige la rivista «Parol- Quaderni d’Arte e di Epistemologia» edita da Mimesis, collabora con riviste e quotidiani nazionali ed è autore di numerosi libri. Gli abbiamo chiesto notizie sullo stato di salute del patrimonio artistico e archeologico della Sardegna.

La Sardegna è la regione italiana con il maggior numero di chilometri di costa. È meta turistica mondiale per le sue acque cristalline, detiene il 18,4% del totale italiano di aree e parchi archeologici italiani. Allora, quali sono, secondo lei, le bellezze artistiche e archeologiche che un turista non dovrebbe assolutamente perdersi?

Per rispondere a questa domanda non basterebbe un’enciclopedia sinestetica. Posso solo dire che la Sardegna non è solo, alla lettera, un museo a cielo aperto, ma anche un labirinto di tesori inenarrabili che connettono il corpo dell’isola alla sua anima più nobile. Farei un torto a nominarne alcune e altre no. La mia personale classifica delle bellezze artistico-archeologiche cambia al mutare delle stagioni ed è frutto di ineluttabili innamoramenti repentini e rapsodici. Negli atlanti, anche letterari, che si sono avvicendati nel tempo, la Sardegna non è solo un’isola col suo mare di domande, ma la celebrazione di un immaginario immenso e costellato da un’infinita serie di forme della bellezza a forte caratura identitaria. Laddove l’identità non è un’astrazione che genera chiusura, ma un moltiplicato, borgesiano, «giardino dei sentieri che si biforcano», in cui gli strati del tempo non sono puramente ornamentali: essi si abbandonano alle cure della memoria, intesa come rito collettivo che genera conoscenza.

Qual è il loro stato di salute?

Un grafico con alti e bassi. Altalenante è il termine che meglio descrive lo stato delle cose se pensiamo alla gestione e alla valorizzazione dei patrimoni artistico-museali-archeologici. Vi sono punte di eccellenza e culle di inadempienza. Un esempio di eccellenza è l’area archeologica Su Nuraxi di Barumini in Marmilla, scoperta dal grande archeologo Giovanni Lilliu. Il maestoso nuraghe che vi dimora fu costruito già nel XV secolo a.C. ed è patrimonio Unesco. A questo si aggiunge il Polo Museale Casa Zapata, la cui attività va dall’archeologia all’etnografia. La cosa straordinaria è che in questo paesino è nata la Fondazione Barumini Sistema Cultura che si occupa della tutela e valorizzazione di queste meraviglie, con un’organizzazione che ha creato posti di lavoro: un esempio virtuoso per tutta la Sardegna.

Che ruolo ha o potrebbe avere questo patrimonio nello sviluppo economico di un’isola che soffre di spopolamento e calo demografico?

Un ruolo di primo piano. Una strategia potente contro spopolamento e calo demografico. La Sardegna potrebbe essere l’unica regione in cui la bellezza non è solo una categoria del giudizio, ma anche una potenziale e formidabile datrice di lavoro. E come dimostrano i dati del rapporto Symbola-Unioncamere (Io sono Cultura 2019. L’Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi) il ruolo della cultura nell’economia di un territorio può modificare il bilancio di una regione. Registro che da più parti, e in vari settori, si sta cercando di lavorare per dare a questa tendenza naturale la sua struttura produttiva.

Ci sono iniziative, festival, musei, esempi che indicano la strada da percorrere?

Il panorama dei festival (di ogni genere) è multiforme e di altissima qualità, i musei fanno un necessario servizio alla comunità, che potrebbe però migliorare. La vitalità dei festival è una dorsale importante per tracciare strade inedite e visioni originali. Quando i festival hanno un dna innovativo si ottiene un effetto di amplificazione anche non previsto. Sono potentissimi moltiplicatori economico-culturali e in Sardegna la sperimentazione è molto avanti.

La Sardegna ha dato i natali ad artisti del livello di Maria Lai e Costantino Nivola. Ci sono nuovi talenti?

Il panorama degli artisti dell’isola è molto variegato e conta ottimi rappresentanti nelle varie discipline artistiche. I grandi artisti sardi hanno lasciato un segno indelebile che le giovani generazioni stanno raccogliendo. Il principio è di non museificare troppo e in modo acritico i grandi e, al contempo, dare spazio a quel museo di cellule vive che è la creatività profonda dei giovani artisti. Detto questo, posso anche aggiungere che non ho mai creduto alla classificazione anagrafica del «giovane artista». Ci sono artisti non giovani che hanno una freschezza più densa di chi magari ha un’età anagrafica più favorevole e viceversa.

È cambiata l’Accademia di Belle Arti di Sassari negli ultimi anni? E come?

In modo esponenziale. La più giovane Accademia d’Italia (trent’anni nel 2020) ha affrontato il giro di boa nella ricerca di una sua identità, che abbiamo intravisto e contribuito a definire meglio. Non è più tempo per Accademie «generaliste», bisogna guardarsi intorno e puntare su ciò che è più congruo al territorio, per garantire, soprattutto alle Accademie medio-piccole, sopravvivenza e possibilità di sviluppo. Qui in Sardegna abbiamo lavorato molto sul tema dell’innovazione tecnologica e sulla specializzazione di alcune pratiche artistiche.

Per esempio?

Abbiamo puntato sul cinema e aperto l’unico biennio di secondo livello in «Cinematografia documentaria» in Italia. Un cinema specificato, dunque, per creare operatori del settore, con un taglio etno-antropologico, di cui qui c’è molta necessità. Si pensi, ad esempio, alla presenza a Nuoro dell’Isre, l’istituto superiore regionale etnografico: un ente molto importante con una forte e storica vocazione verso l’antropologia visuale.

Vi sono altri modi per dialogare col territorio?

Abbiano fatto due acquisizioni importanti. Una è il Museo Mas.edu, quasi 5mila metri quadrati in cui conviveranno l’ArtLab dell’Accademia (che fonde il 3D digitale con la materia organica), il programma espositivo e le residenze di ricerca. L’altra è l’Ex-Ma di Sassari, con oltre 7mila metri quadrati che diventerà a breve l’Ex-Mater, il Campus delle Arti e dello Spettacolo dell’Accademia e che ospiterà anche il corso quinquennale in Restauro. L’Ex-Mater sarà il luogo in cui anche le attività culturali della città prodotte dall’associazionismo troveranno un’istituzione, l’Accademia, che funzionerà da cabina di regia. Inoltre entro fine anno inizieranno i lavori di riqualificazione della sede storica grazie a 4 milioni di euro dei fondi CIPE.

Che cosa vi manca ancora?

Un traguardo da raggiungere è l’ingresso nella legge n. 26 del 1996 della Regione Sardegna, che regola i rapporti tra la regione e le istituzioni di alta formazione. Per adesso sono contemplate solo le due Università sarde di Cagliari e Sassari. Si tratterebbe di consentire alle strutture Afam del territorio (la nostra Accademia, il Conservatorio di Sassari e quello di Cagliari) di non subire più la disparità di trattamento che è sotto gli occhi di tutti.

L'area archeologica della città fenicio-punica di Nora

Altri articoli dell'autore

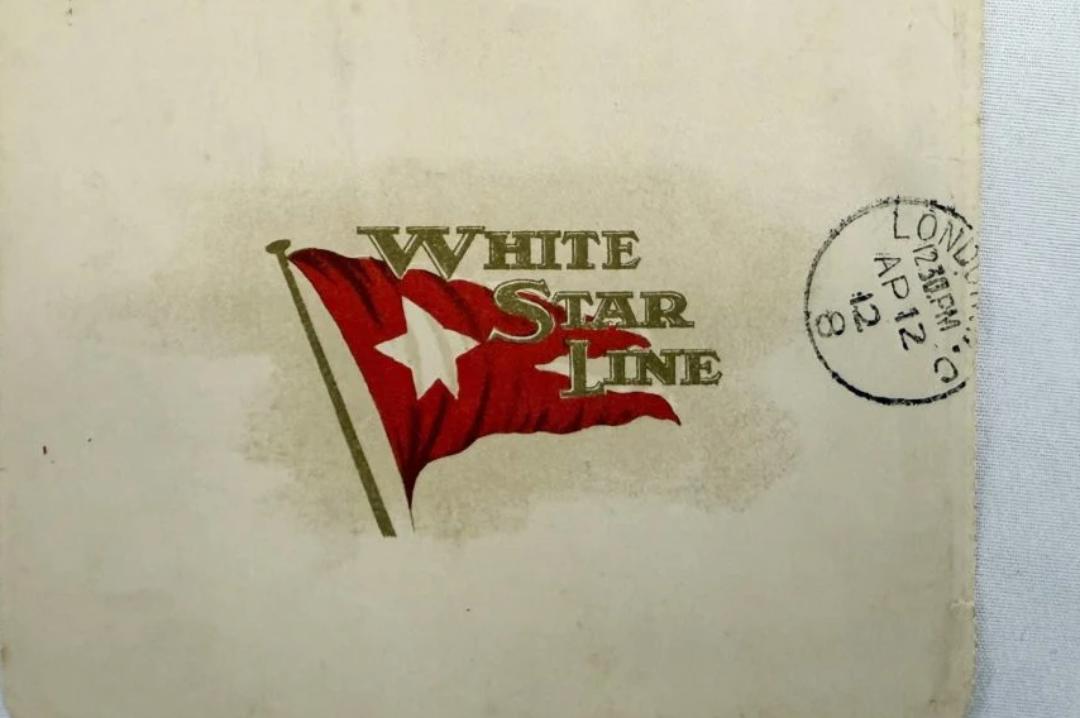

La vendita è stata effettuata dalla casa d’aste britannica Henry Aldridge and Son, specializzata in cimeli del Titanic. Datata 10 aprile 1912, la cartolina postale è firmata dal colonnello Archibald Gracie, imbarcatosi a Southampton, in Inghilterra

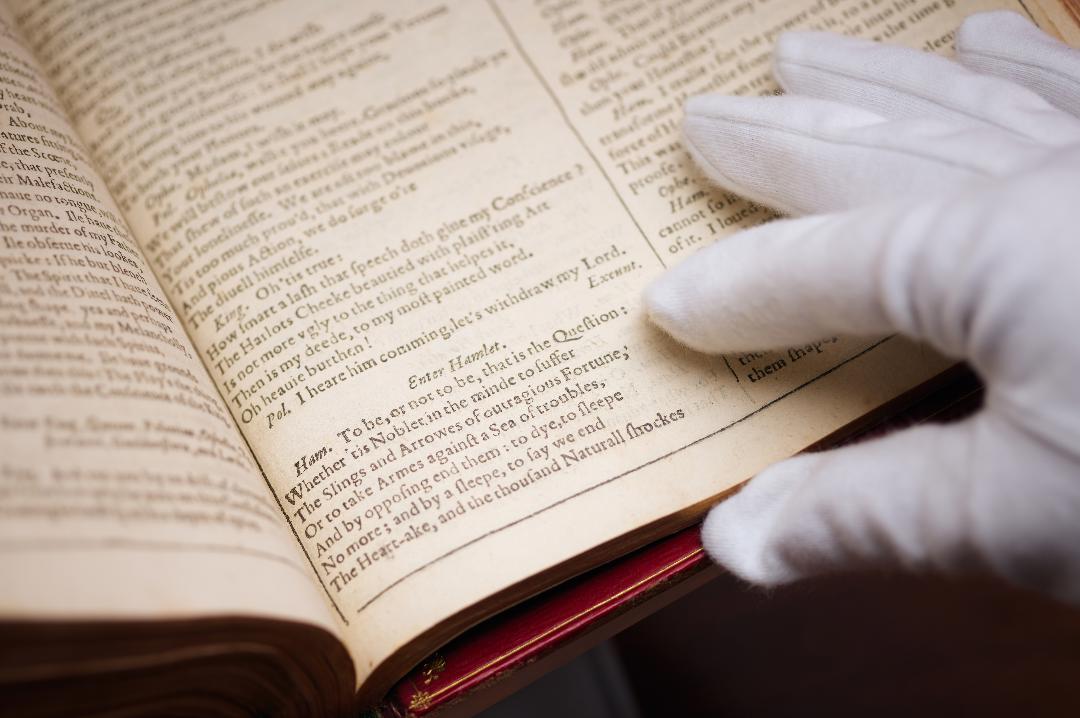

All’incanto il 23 maggio a Londra da Sotheby’s la raccolta completa con un esemplare di tutte e quattro le pubblicazioni risalenti al XVII secolo. È stata ricomposta nel 2016: l’ultima possibilità di acquistare integralmente la serie risale al 1989

Quaranta opere tra dipinti, sculture, stampe e grafiche arrivano all’asta per la prima volta. E c’è anche un omaggio a Martin Luther King e il no alla liberalizzazione delle armi

Chiude con un totale di oltre 900mila sterline l’asta online di Bonhams «British Cool», tra i top price anche la stampa più cara firmata da David Hockney