Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Laura Lombardi

Leggi i suoi articoliCon La molteplicità del volto Tommaso Casini indaga le numerose sembianze che il volto umano ha avuto e ha fino all’oggi (ben esemplato dalla coperta di ritratto di Giuliano Bugiardini con la maschera e la scritta «Sua cuique persona», scelta per la copertina), le funzioni celebrative, rituali, introspettive del ritratto e dell’autoritratto, le implicazioni storico culturali, collezionistiche, estetiche e antropologiche, memoriali.

Concentrandosi sul binomio storicamente stratificato e complesso, per diversità di linguaggi e supporti artistici, che lega la ritrattistica alle forme letterarie e narrative, Casini (che insegna Museologia e Storia della critica d’arte e del restauro all’Università Iulm di Milano) non vuol certo ripercorrere la sterminata vastità della storia del ritratto, quanto piuttosto offrire alcune riflessioni circa la traduzione del principio di verosimiglianza dell’originale.

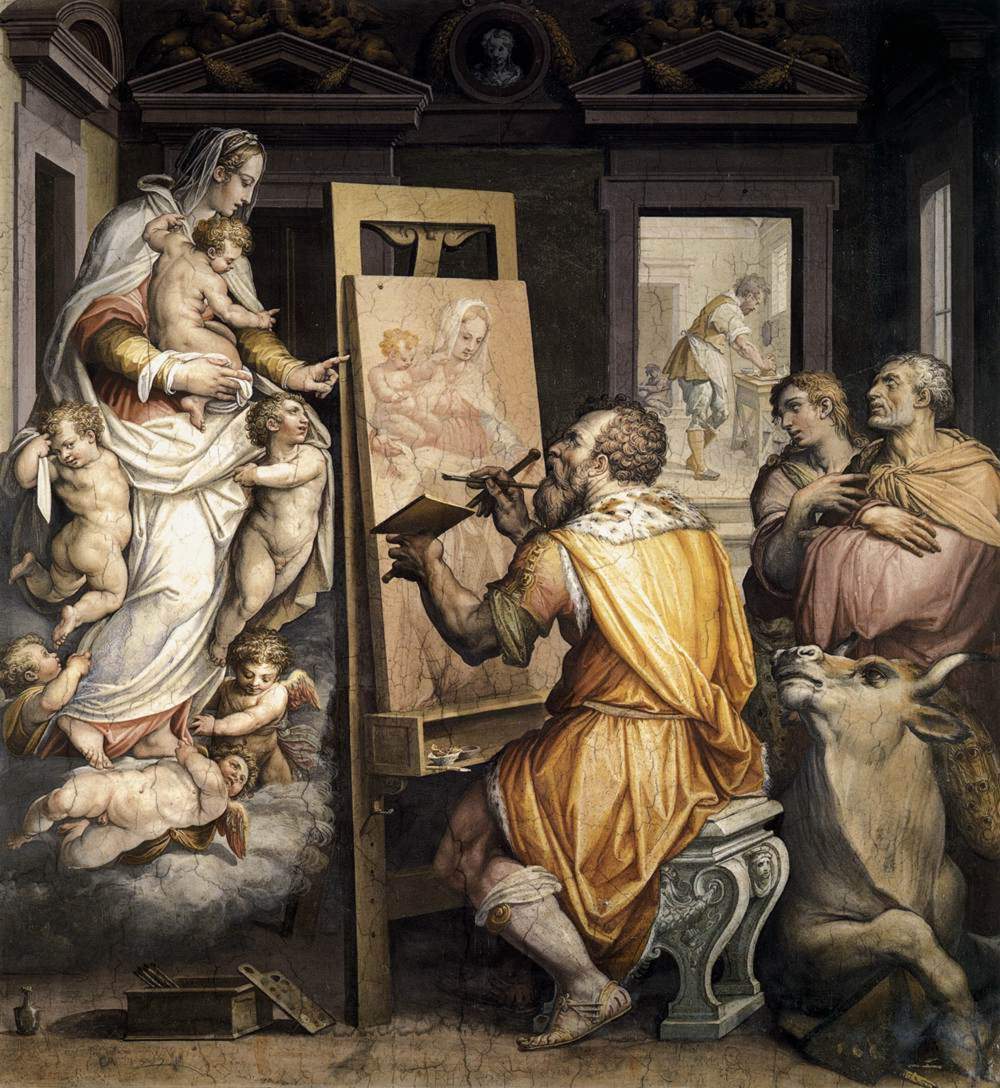

Il testo è suddiviso in due parti, con andamento prevalentemente cronologico: nella prima parte i saggi affrontano il genere bio-iconografico degli uomini illustri come modello di riferimento e il riflesso poi nel contesto delle accademie e nella sua musealizzazione, da Paolo Giovio (con la questione fisiognomica nei libri di ritratto e le biografie di uomini illustri nel XVI secolo) fino alla fortuna ritrattistica delle Vite vasariane che si protrae per tutto il secolo XVIII, considerando anche episodi significativi, tra Cinque e Seicento, quali i libri di emblemi e ritratti di uomini illustri dell’erudito ungherese Johannes Sambucus, la galleria dei ritratti a stampa di Jean-Jacques Boissard e Théodore de Bry, o i Ritratti per accender gli animi ben composti alla gloria nella Historia di Casa Orsina.

Nella seconda parte, invece, lo studioso si interessa prevalentemente ai temi dell’autorappresentazione degli artisti, muovendo dalle posizioni antiaccademiche di Edgar Degas, per il quale ritratto è soprattutto questione di sfumatura espressiva e animazione dall’interno, sottolineando come fino ad ora gli studi sulla passione fisiognomica e gestuale del francese non abbiano veramente chiarito cosa egli intendesse per «ritratto».

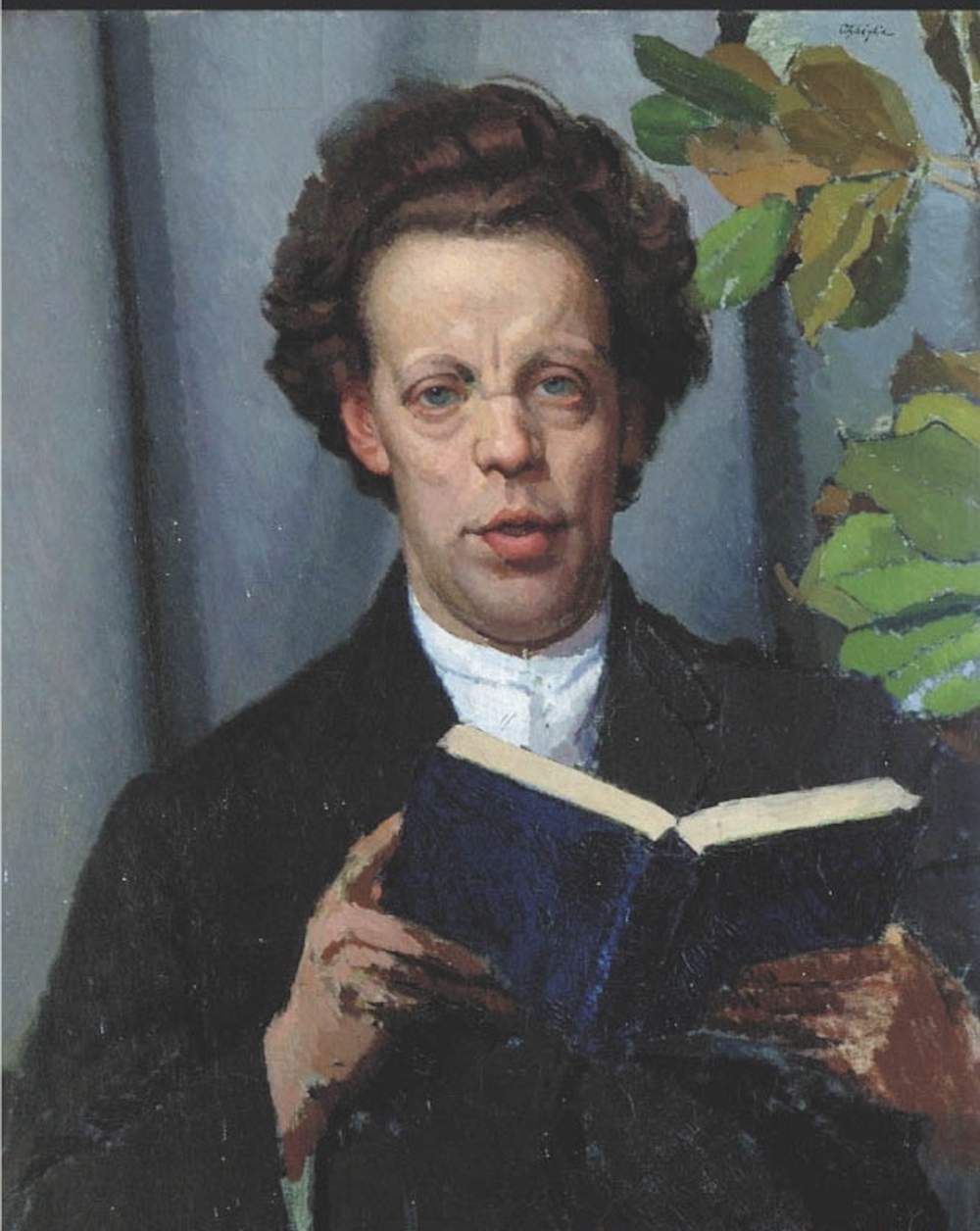

E se la «Mostra del Ritratto italiano» del 1911 a Firenze si presenta quale una tappa di consolidamento di una vocazione identitaria e patriottica, l’analisi del rapporto tra Oscar Ghiglia e Giovanni Papini, con l’ossessiva passione dello scrittore a farsi ritrarre (raccontata nel Ritratto profetico del 1912), offre spunto per l’analisi del ritratto quale specchio di reciproca conoscenza tra letteratura e immagine, laddove emerge anche quanto, nella rappresentazione del volto altrui, ogni artista celi il proprio.

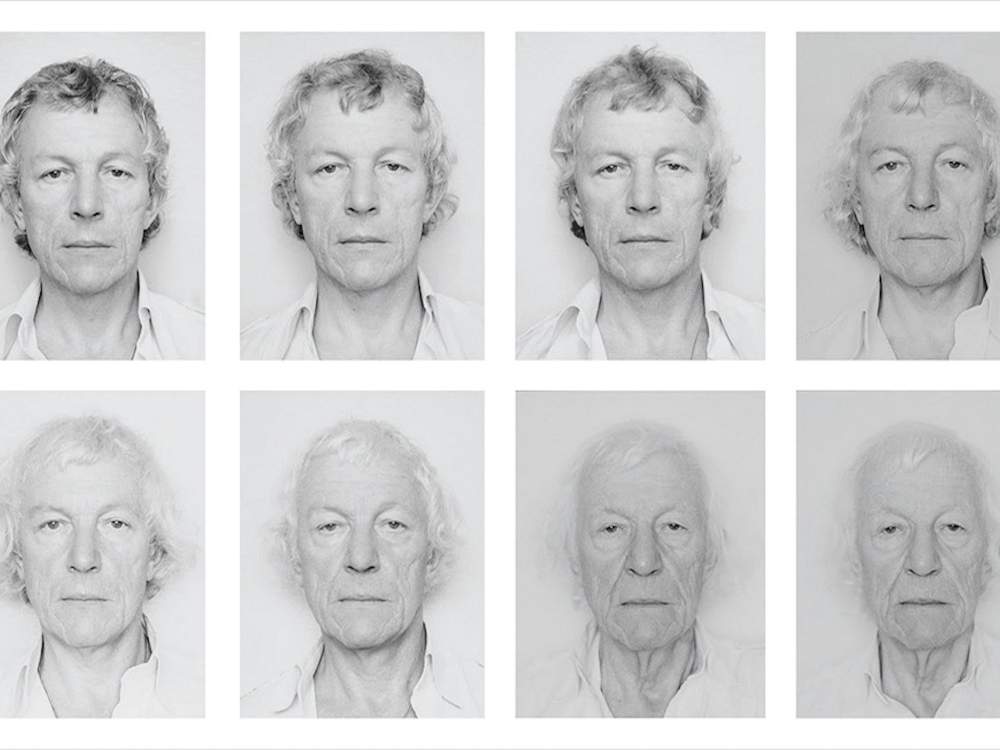

Il volume si conclude con un saggio sulla trasformazione del ritratto nell’era della riproducibilità tecnica e poi digitale, l’«autoritratto espanso», da Andy Warhol a Roman Opalka, da Cindy Sherman a Damien Hirst e Ai Weiwei, cercando di rispondere al quesito se il concetto benjaminiano di «aura» sia stata davvero indebolito dai nuovi processi di traduzione dell’immagine, o se invece quelle nuove forme non abbiano portato a una crescita esponenziale dell’aura stessa.

Riallacciandosi a temi a lui cari, già affrontati in altri studi (relativi a copia, replica, derivazione interpretazione di modelli, falsificazione di originali e plagio), Casini, proprio ragionando sul genere del ritratto, esprime la necessità di ridefinire le forme dell’esperienza, distinguendo tra rappresentazione, traduzione e, puro consumo mediatico, immersi come siamo in una melassa per la quale già Susan Sontag invocava un’ «ecologia delle immagini».

La molteplicità del volto. Studi per la storia del ritratto dal XVI al XXI secolo, di Tommaso Casini, 218 pp., ill., Carocci, Roma 2023, € 26

Altri articoli dell'autore

Un’intera sala è dedicata al massimo scultore in cera attivo nel capoluogo toscano a fine Seicento: Gaetano Giulio Zumbo

La mostra a Pisa curata da Francesca Dini ripercorre lo sfavillante periodo, a fine Ottocento, in cui Parigi era il centro culturale del mondo. E tra i protagonisti di quel nuovo clima, gli artisti italiani che scelsero la capitale francese come patria d’adozione, tra cui Boldini, De Nittis e Corcos

Nel bicentenario della nascita, i suoi dipinti sono messi a confronto con quelli di altri protagonisti della pittura del Risorgimento, da Giovanni Fattori a Silvestro Lega e Telemaco Signorini

È stata inaugurata la mostra «Icone di potere e bellezza» con le tre teste in bronzo dorato del Museo di Santa Giulia a Brescia, secondo capitolo dello scambio di manufatti tra le due istituzioni gestito da Fondazione Brescia Musei