Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Edek Osser

Leggi i suoi articoliIl nuovo Codice degli appalti e i beni culturali: sono ancora possibili modifiche e aggiunte per evitare i rischi per la qualità dei progetti

Il nuovo Codice degli appalti pubblici è stato approvato il 3 marzo scorso dal Consiglio dei Ministri dopo una lunga, tormentata gestazione. Non è ancora in versione definitiva: la legge dovrà passare alla Conferenza Unificata e quindi al vaglio del Consiglio di Stato. Il via definitivo verrà dalle Commissioni parlamentari competenti. Bisognerà fare in fretta: infatti l’approvazione dovrà avvenire entro il 18 aprile pena la decadenza della delega al Governo. Tra le novità più evidenti è la creazione del «Capo III», sette articoli (dal 145 al 151) dedicati agli «Appalti nel settore dei beni culturali», nel precedente Codice neppure nominati.

Intorno a questa legge, che riguarda tutti gli appalti pubblici, gli interessi in gioco sono enormi e radicali i cambiamenti introdotti. Il fine della nuova legge è duplice: snellire e quindi rendere più efficiente il vecchio Codice, e introdurre gare più controllabili per evitare sprechi, corruzione e infiltrazioni della criminalità. Gli appalti per i beni culturali soffrono da sempre della promiscuità e spesso della subalternità ad altri settori che nulla hanno a che fare con l’arte e il patrimonio: le grandi imprese edili (categoria OG2), soprattutto, che grazie alle proprie dimensioni e la maggiore capacità finanziaria hanno messo ai margini (spesso usando il subappalto) il lavoro delle piccole ditte specializzate.

I nuovi articoli della legge dedicati ai beni culturali cercano di dare slancio e centralità alle imprese (soprattutto quelle di restauro) finora penalizzate e da tempo in crisi. Al centro, l’art. 146 che richiede «il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento». Nello stesso articolo si stabilisce però che gli esatti «requisiti per la qualificazione» saranno stabiliti da un decreto ministeriale entro sei mesi dall’approvazione definitiva della legge. Sarà necessario vigilare perché questo articolo non venga tradito. Per ora c’è già un punto fermo: il direttore tecnico incaricato degli interventi deve comunque possedere la qualifica di «restauratore di beni culturali».

Un secondo aspetto del nuovo Codice, positivo per la tutela del patrimonio, è l’abolizione del cosiddetto «avvalimento», cioè la possibilità che una ditta senza la qualificazione adatta possa affidare il lavoro specialistico a un’altra impresa, acquisendo così a sua volta una qualificazione indiretta. Per gli appalti dei beni culturali questo non è più possibile: lo proibisce anche un’apposita norma europea. Miglioramenti riguardano poi le limitazioni al subappalto. Altre novità vanno cercate tra i 219 articoli, anche se a volte di significato poco chiaro.

L’aspetto più critico riguarda un elemento essenziale delle gare: nonostante le affermazioni contrarie non è stata superata la norma che assegna l’appalto a chi offre il prezzo minore. Insomma vale ancora il principio che le gare si vincono con il «massimo ribasso». Oggi siamo arrivati a offerte ribassate fino al 70% del prezzo base con conseguenze sui normali appalti pubblici, gravi soprattutto sui beni culturali con effetti negativi sulla qualità del restauro (ritardi, uso di materiali scadenti, subappalti con manodopera in nero o non qualificata, aumenti successivi e interventi della Magistratura).

Il testo della legge non parla di «massimo ribasso»: usa l’espressione meno esplicita ma equivalente di «offerta economica più vantaggiosa». La legge introduce ora dei correttivi ed è ancora possibile che questo punto venga modificato. Molto dipenderà dai decreti attuativi, che dovranno stabilire i criteri di qualificazione delle imprese di restauro specialistiche che dovrebbero diventare protagoniste della progettazione di ogni intervento sui beni culturali, prima del progetto esecutivo. È un compito essenziale che oggi non è garantito: richiede una serie di ricerche su base scientifica perché ogni progetto si fondi su test, indagini dirette e campionature dei materiali per garantire la qualità migliore e il giusto costo.

In un primo tempo dalla nuova legge sugli appalti pubblici era stato anche cancellato l’art. 25, che regola la «verifica preventiva dell’interesse archeologico», cioè l’obbligo delle imprese di coinvolgere le Soprintendenze in fase di progetto per consentire sondaggi preventivi. Ma l’art. 25 è tornato a far parte della nuova legge, evitando così che i lavori possano distruggere o danneggiare resti archeologici sotterranei.

Altri articoli dell'autore

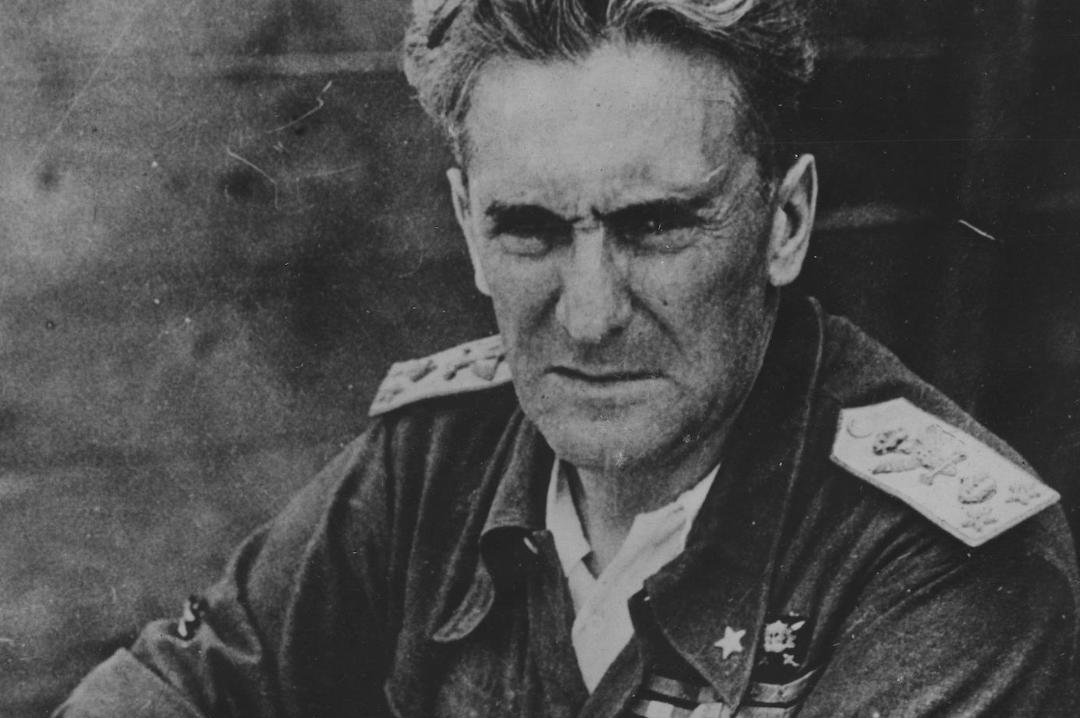

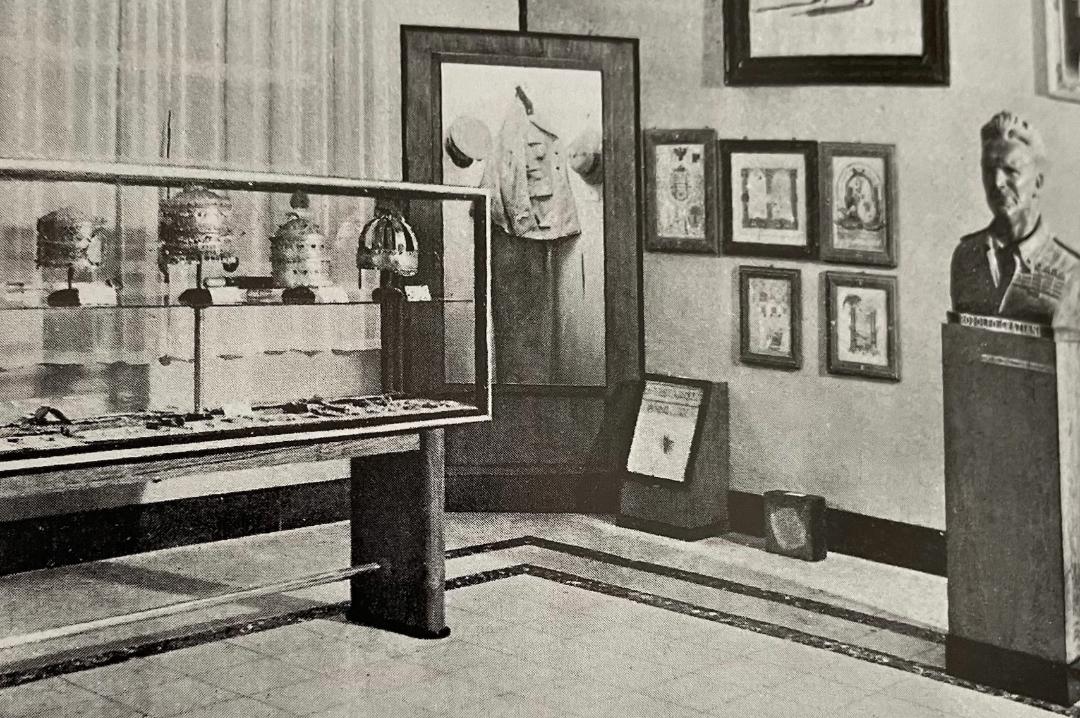

Il mausoleo dedicato al «più sanguinario assassino del colonialismo italiano» appena fuori Roma è criticato da molti, ma rimane

Si dà la precedenza agli oggetti per cui sono arrivate le richieste dagli etiopi, per ora senza grandi successi

L’eccidio e saccheggio di Debre Libanos in Etiopia fu «il più grave crimine dell’Italia». Oggi con difficoltà si cerca di rimediare all’«amnesia collettiva» che ha cancellato la memoria dell’ordine di sterminio illimitato per il quale il colonialismo italiano si macchiò dell’infamia più vergognosa. Ora si impone la complicatissima ricerca di opere e oggetti razziati o ricevuti in dono, andati dispersi. Dove sono?

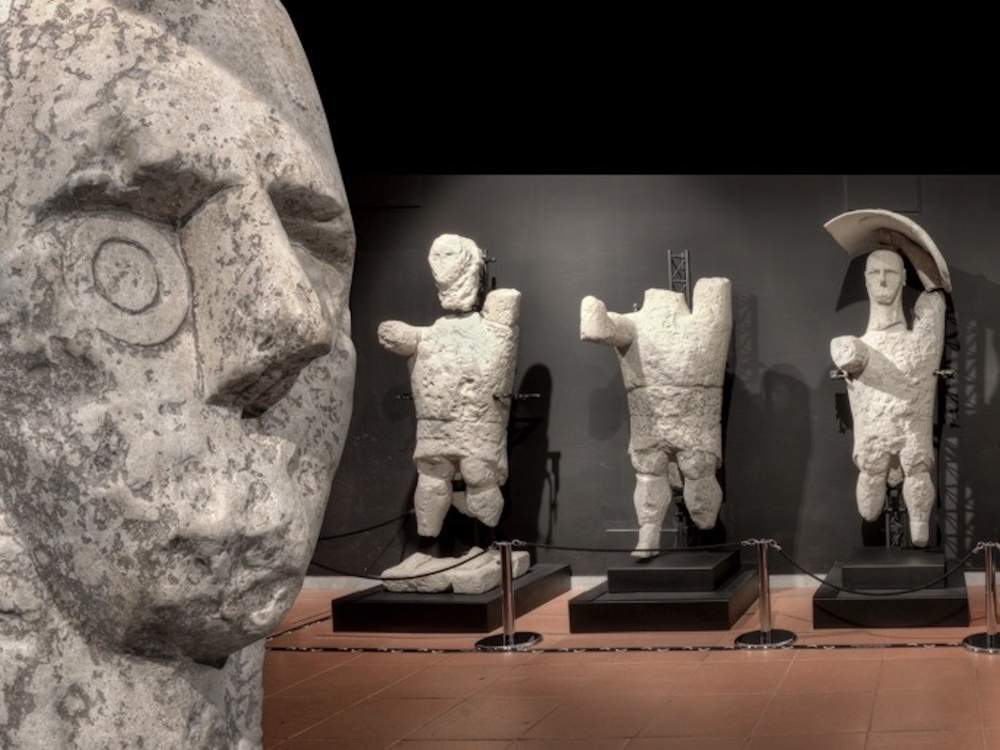

Era il marzo 1974 quando dagli scavi della necropoli sarda affiorarono 16 pugilatori, 6 arcieri e 6 guerrieri: 44 sculture in frammenti. Stanziati ora 24 milioni di euro per nuovi cantieri e ricerche nella penisola del Sinis