Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Luppi

Leggi i suoi articoliIl 22 settembre il patrimonio architettonico bolognese riacquisisce Palazzo Pallavicini, un edificio del centro storico da decenni non visitabile in quanto luogo di rappresentanza per istituti di credito e aziende. Gli interni, decorati di stucchi e affreschi già parzialmente restaurati (i lavori continueranno per un altro anno), sono oggetto di un progetto di riqualificazione e valorizzazione a cura di Pallavicini Srl, società composta dall’immobiliarista Chiara Campagnoli con i galleristi di Wikiarte Deborah Petroni e Rubens Fogacci. Nei secoli Palazzo Pallavicini ha ospitato la principessa Maria Carolina d’Asburgo, il granduca di Toscana Pietro Leopoldo di Lorena e l’imperatore d’Austria Giuseppe II oltre a Wolfgang Amadeus Mozart che qui, quattordicenne, dimorò e suonò nel 1770.

«La ristrutturazione in corso negli interni, spiega la restauratrice Rossana Gabrielli della società Leonardo di Bologna, è partita da uno studio approfondito delle patologie cui è seguita l’eliminazione dei segni di degrado. Abbiamo riscoperto le cromie originali settecentesche di colore rosa e verde e abbiamo rinforzato le pitture che presentano anche molte parti realizzate a secco». Il monumentale scalone d’ingresso è attribuito agli architetti Paolo Canali e Luigi Casali su commissione della famiglia Isolani nel 1557, mentre l’altrettanto monumentale salone con altissimo soffitto a lanterna è opera di Paolo Canali.

Ma a stupire sono soprattutto le decorazioni realizzate dal bolognese Giovanni Antonio Burrini a fine Seicento e nel secolo successivo da Pietro Fabbri, Giacomo Rossi, David Zanotti, Filippo Pedrini, Giuseppe Antonio Valliani, Emilio Manfredi, Francesco Sardelli e Serafino Barozzi. È infatti il XVIII il secolo di maggior fasto del palazzo, quando per il suo prestigio venne scelto come abitazione dal conte maresciallo Gian Luca Pallavicini (Genova, 1697-1773), condottiero e ministro dell’imperatore Carlo VI d’Asburgo e di sua figlia, l’imperatrice Maria Teresa d’Austria madre della regina di Francia Maria Antonietta.

L’edificio divenne così il teatro di rapporti con la diplomazia internazionale sullo sfondo di feste, banchetti, concerti e vide il passaggio di teste coronate. Il figlio Giuseppe Pallavicini (1756-1818) indisse nuovi cantieri documentati nel dettaglio dalle numerose carte d’archivio ancora conservate, trasformando il palazzo in stile neoclassico in vista delle sue nozze del 1776. Tra le opere più significative di questa fase di rinnovamento vi sono l’affresco raffigurante l’imperatrice Maria Teresa d’Asburgo come Cibele madre di tutti i popoli, dipinto nel 1791-92 dal bolognese Pietro Fabbri sul soffitto di una sala al piano nobile, e le decorazioni in stucco realizzate da Giacomo Rossi sulle pareti delle grandi sale del Camerone e dei Conviti, con un repertorio di grandi candelabre. Il percorso nei cantieri neoclassici ha il suo coronamento nella biblioteca che conservava 18mila volumi e che, fatto molto raro, reca sulla cupola la data «1792» e la firma del quadraturista Flaminio Minozzi.

Lo storico edificio riapre con l’antologica «Nel segno di Manara» (dal 22 settembre al 21 gennaio 2018), curata da Claudio Curcio e promossa da Pallavicini Srl e Comicon. Tra le 130 opere del fumettista largo spazio è dedicato ai disegni intrisi di immaginario erotico che lo hanno reso famoso, ma figurano anche tavole dai primi volumi Il Gioco e Il Profumo dell’Invisibile, tavole in collaborazione con l’autore veneziano Hugo Pratt, disegni per Il Viaggio a Tulum e Il Viaggio di G. Mastorna detto Fernet nate dalla collaborazione con Federico Fellini, le tavole che illustrano i 250 anni dalla nascita di Mozart e gli acquerelli aventi come soggetto Brigitte Bardot.

Altri articoli dell'autore

A Modena il nuovo intervento del duo californiano nella Palazzina dei Giardini ducali e nel Museo della Figurina, dalla cui collezione si sono lasciati ispirare per la realizzazione della carta da parati

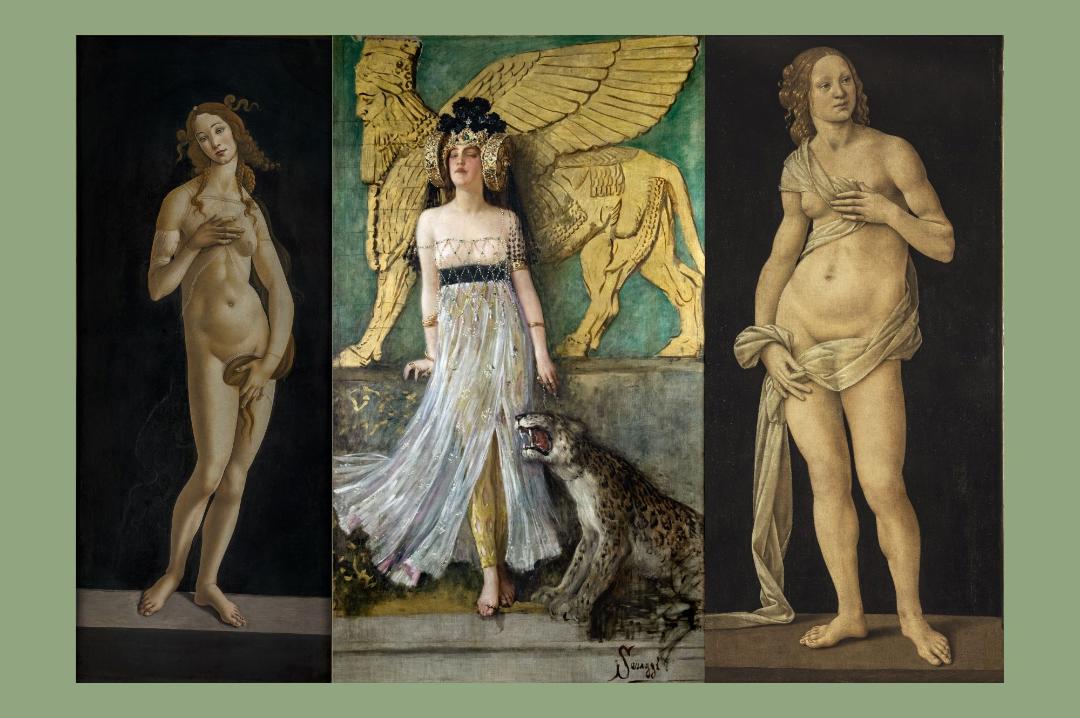

Alla Galleria Bper 39 opere (da Guercino a Ontani, da Jules van Biesbroeck a Klinger) illustrano il rapporto tra esseri mitologici e la condizione umana odierna

Alle Sale Chiablese oltre 100 opere dal Quattrocento al Novecento per un lungo excursus che pone al centro la bellezza del gentil sesso

Negli spazi della Fondazione luganese, due appuntamenti celebrano l’anniversario della raccolta dei coniugi che, in mezzo secolo, acquisirono oltre 250 opere da Balla a Warhol