Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Giulio Guidorizzi

Leggi i suoi articoliLa cosiddetta Casa del Tiaso introduce il visitatore in una dimensione sorprendente e misteriosa. Non è, a quanto mi pare di comprendere dalle prime informazioni, una casa privata ma la sede di un’associazione rituale dionisiaca. Quella grande sala racchiusa da colonne, con un largo spazio centrale adatta a un pubblico vasto e le pareti affrescate con temi dionisiaci, fa pensare a un luogo dove molte persone si potevano radunare e i temi dipinti sulle pareti non hanno niente a che vedere con i molti miti dionisiaci: sono scene di un rituale di trance coreica.

Dioniso o Bacco infatti non fu soltanto il dio del vino e dell’ebbrezza. Vediamo figure danzanti di donne, suonatori di flauto e anche una scena di iniziazione. Vediamo una figura di baccante con gli occhi spiritati e la nuca protesa all’indietro in una tipica posizione di trance e i capelli sparsi nel vento in una posa di movimento frenetico. «Agita al vento i delicati capelli», dice un verso (150) del coro nelle «Baccanti» di Euripide; in questa posa del resto è descritta la baccante riprodotta in molti vasi dionisiaci anche di epoca classica. «Raccontano, dice un personaggio delle «Baccanti» (vv. 771-774), che questo dio abbia donato agli uomini il vino, rimedio al dolore. Se non c’è il vino non c’è nemmeno l’amore né agli uomini resta alcuna altra gioia». L’ebbrezza però è la porta che apre a una dimensione inconscia dell’anima, ma ne esiste un’altra: la danza di trance. Le baccanti danzando celebrano i loro selvaggi riti che portano un essere umano a scavalcare la ragione, a mettere da parte l’io razionale. Solo abbandonando la ragione, infatti, si possono esplorare i confini oscuri dell’anima.

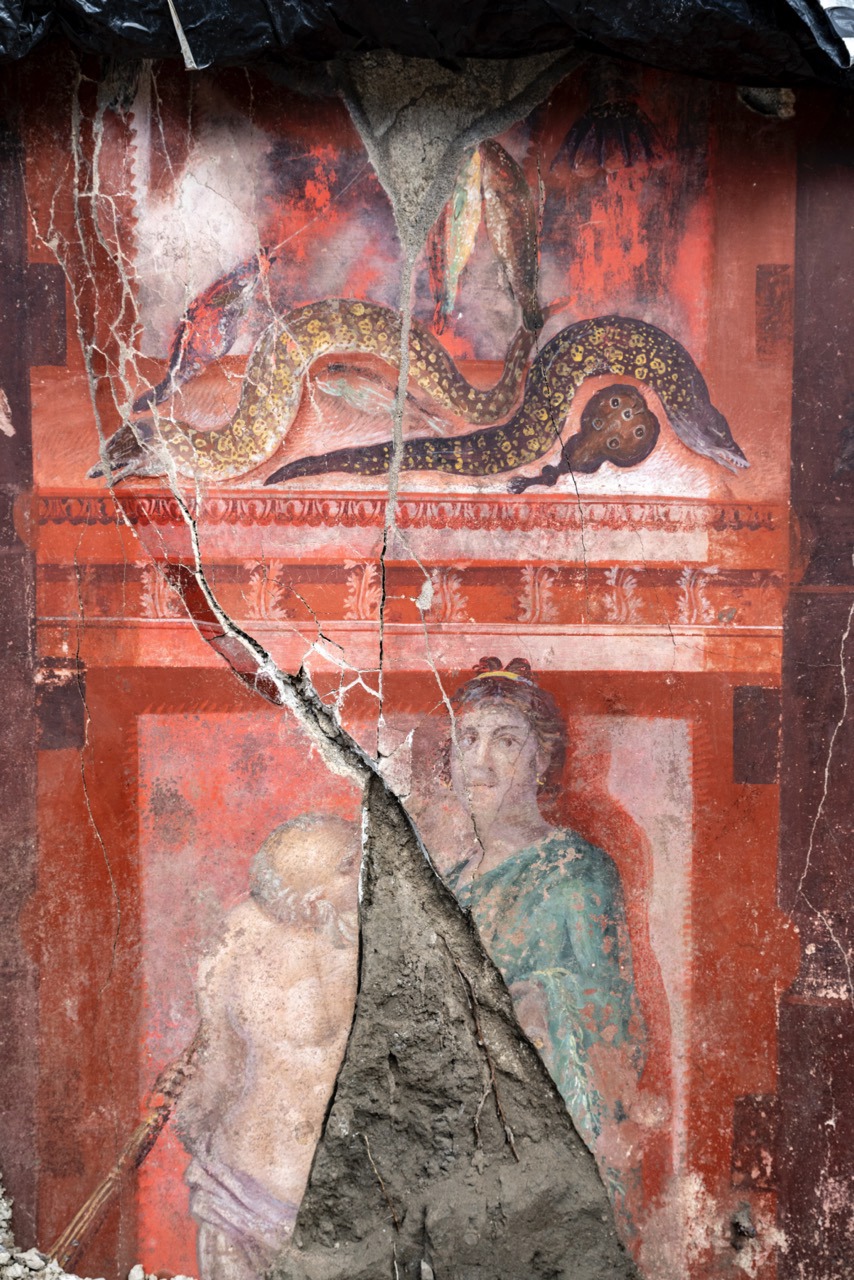

Pompei, Casa del Tiaso, salone colonnato, parete nord: sileno con donna e, in alto, una capretta appesa per le quattro zampe, due pesci appesi per la gola e la parte inferiore della coda di un’aragosta; in basso due pesci, due murene e una torpedine. Foto: MiC-Parco Archeologico di Pompei

Dioniso nel mondo greco

Nel mondo egeo Dioniso era noto almeno dal 1000 a.C.; i suoi riti poi si diffusero ovunque. Da Atene ogni anno le seguaci del dio, tutte donne e radunate in gruppo (o tiasi), si trasferivano a Delfi, danzando e cantando, chiamando le altre donne a seguirle lungo la via e, una volta arrivate in una spianata davanti a una grotta sulla cima del monte Citerone, celebravano libere i loro cerimoniali coreici.

Autori greci insinuano che i cerimoniali contemplassero anche sfrenatezze sessuali, ma questo non è certo. Era comunque il parere del moralista Penteo, il nemico di Dioniso nelle «Baccanti»: rimpiattate tra gli alberi, dice, si dedicano a servire Afrodite, non Dioniso. La loro danza di trance era accompagnata dal suono ossessivo di flauti e tamburelli: e infatti nella Casa del Tiaso compare un flautista che sta suonando un «aulòs» (un flauto doppio), mentre i tamburelli sono sostituiti da nacchere che una danzatrice tiene tra le dita. La nacchera era detta in greco «kròtalos» ed è testimoniata su raffigurazioni vascolari mentre accompagna scene di danza frenetica. Il cuore del rito era costituito da un atto selvaggio, animalesco: le vittime (in genere caprioli o cerbiatti) venivano squartarte a mani nude dalle «mainàdes» («folli») nel parossismo della danza e poi divorate crude. Gli esseri umani tornavano così a essere bestie: questi due momenti, lo squartamento di un animale vivo (in greco «sparagmòs») e il suo divoramento («omophaghia» o pasto di carni crude) erano ciò che segnava il passaggio nel cuore della trance attraverso un atto iniziatico per cui le donne tornavano a essere animali, ma animali sacri.

È probabile del resto che l’autore del ciclo pittorico di Pompei avesse in mente le «Baccanti» di Euripide. Così il poeta ateniese descrive le baccanti folli mentre la madre Agave squarta il figlio Penteo: «Aveva la bava alla bocca, roteava le pupille posseduta da Bacco… Afferra il braccio sinistro puntellandosi contro il fianco dello sventurato e gli strappa una spalla senza fatica perché il dio le aveva dato una forza prodigiosa, Ino l’altro [braccio] e così Autonoe e tutte le altre baccanti. L’aria era piena di grida: lui urlava, loro esultavano» (vv. 1122-1132).

Pompei, Casa del Tiaso, salone colonnato, parete nord: baccante trucidatrice con una spada e un oggetto che può essere identificato con le interiora di un animale. Foto: MiC-Parco Archeologico di Pompei

Bacco e i baccanali

Ed eccoci a Roma. Né i baccanali né Bacco appartenevano allo strato più antico della religione romana. Ma Dioniso non lo si può arrestare. Esiste un famoso caso riportato da Livio che in qualche modo potrebbe spiegare il significato della Casa del Tiaso (39,9). Tito Livio racconta che nel 186 a.C., quindi più di un secolo prima della casa, la religione estatica di Dioniso cominciò a diffondersi a Roma «provenendo dall’Etruria»: quest’ultima affermazione è sospetta perché il Dioniso etrusco si chiamava Fufluns e non Bacco. Ma in quell’epoca Roma era ormai proiettata nel Mediterraneo orientale, e dunque questo «contagio» poteva provenire da lì.

Comunque fosse, al Senato giunsero notizie allarmanti: folle di ragazzi e ragazze celebravano nei monti e nei campi rituali scandalosi in onore di Bacco. Una spia riferì che folle di persone durante i baccanali si abbandonavano a sconcezze di ogni genere; in più che alcuni venivano uccisi e squartati. In quest’ultimo fatto potremmo vedere un riferimento alla vittima rituale, non umana però: sulle pareti della Casa del Tiaso compare del resto la pelle di un cerbiatto indossata da una baccante. L’intervento del Senato fu durissimo. Il «Senatus consultum de Bacchanalibus» fu pubblicato su tavole di bronzo esposte in tutt’Italia (ne rimane una trovata a Tiriolo presso Catanzaro) e vietò, pena la morte, i baccanali. La repressione fu durissima: si parla di 7mila giustiziati. Così i baccanali furono sradicati. Ma Bacco è un dio pericoloso, potrebbe offendersi, così i senatori non osarono distruggerne completamente il culto: in realtà lo scopo del Senato fu di porre sotto controllo forme «straniere» di culto che fossero praticate non sotto il controllo dello Stato. Bacco doveva restare il dio del vino e non della follia. Così fu consentito praticare i suoi culti in luoghi chiusi e in un numero non superiore alle cinque persone, tra uomini e donne, e con l’autorizzazione del pretore. Esistettero quindi tiasi dionisiaci appartati e segreti, che avevano un valore sostanzialmente iniziatico.

Pompei era un luogo di cultura mista, in cui persone anche dell’aristocrazia potevano praticare culti sottratti al controllo statale, come la Villa dei Misteri dimostra. Forse (ma lo dico come mera ipotesi) la Casa del Tiaso poteva essere appunto un luogo dedicato a questa forma di spiritualità ormai civilizzata in cui i seguaci di Bacco si riunivano e praticavano iniziazione e danze. Dioniso ne sa di più.

Giulio Guidorizzi, già professore ordinario di Letteratura greca presso l’Università di Torino