Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Sergio Buttiglieri

Leggi i suoi articoliCaro Pier Luigi mi dicevi che hai cominciato a frequentare Spoleto negli anni ’50.

Sì, col primo Festival dei due Mondi, con due spettacoli importanti: uno era al Caio Melisso con Franco Zeffirelli, con scene e costumi miei, perché allora ero scenografo, e poi con «D’Amore si muore» di Giuseppe Patroni Griffi, spettacolo che era appena nato alla Biennale teatro di Venezia con la compagnia dei giovani.

Questa città è riuscita a miscelare il suo patrimonio artistico con la musica, con l’arte contemporanea e con il buon teatro.

Sì, in quegli anni Gian Carlo Menotti aveva creato il Festival dei due mondi portando dall’America tante esperienze estremamente interessanti e nuove per noi italiani: dal Living Theatre al caffè Mama e poi grande spazio alla danza: Jerome Robbins con tutte le star della New York City Ballet, che era quello di George Balanchine. Una quantità di personaggi molto innovativi come Jerzy Grotowski, con quel suo famoso «Principe Costante» che fu veramente uno spettacolo di grande impatto. Poi Visconti ovviamente con cui ho aperto il Festival con il «Macbeth» diretto dal giovane Thomas Schippers (1930-77), il celebre direttore d’orchestra americano, che in Italia era al suo debutto.

Tu quindi quest’anno, nell’ambito del Festival teatrale Sperimentale, debutti al Teatro Caio Melisso con la «Trilogia» di Gino Negri, un’opera degli anni ’50, con la direzione musicale di Marco Angius.

Compositore che ho conosciuto bene e che frequentavo a Milano, dove lui era molto attivo. Faceva un po’ di tutto: esperienze nel dodecafonico, come in questo caso, però anche con le canzoni, ad esempio «Mala» di Ornella Vanoni.

Era dunque trasversale.

Sì, completamente trasversale. Agiva nel teatro Gerolamo a Milano, piccolo teatro che era stato riaperto dopo la guerra e molto anche nel giro del Piccolo Teatro Giorgio Strehler.

Lui, Negri, faceva anche il libretto delle sue opere.

Esattamente: sia il libretto, sia le musiche. Lui ha fatto di tutto. Anche la televisione, la prima televisione italiana, attivissimo nel teatro. Il suo era un teatro sempre con carattere un po’ cameristico e poi cabaret. Scriveva canzoni e c’era già anche qui. Nel «Giorno di nozze» sono inserite due sue registrazioni: una è chiaramente una canzone e l’altra è un gioco, un divertimento che qui ha fatto Elio delle Storie Tese. È lui che ha inciso il pezzo della canzone del coccodrillo. Perché lui era uno sperimentatore. Seguiva quello che c’era nell’aria e a volte lo anticipava. Lui sicuramente è stata una figura di grande spicco, molto milanese e molto limitato a Milano, dove lui si divertiva a fare tutto questo.

Ho visto che nelle scene hai utilizzato degli arredi iconici degli anni ’50 e ’60, come la mitica radio Brionvega.

Che, fra l’altro, viene da casa mia. L’ho prestata io: ce l’avevo nel mio studio romano negli anni ’50.

Quindi la tua piacevole scenografia di questa trilogia si compone degli stessi arredi evocativi di quegli anni, con piccole variabili. E hai utilizzato un cast di giovani talentuosi.

Sì, selezionati da un corso di teatro sperimentale. Provengono da due anni di Accademia di perfezionamento qui a Spoleto. Questi spettacoli servono a far debuttare in qualche modo questi giovani per essere un domani chiamati a Venezia, magari. Qui ho due cast che vedo con piacere e che, in questo mese di prove, maturano giorno dopo giorno. Nell’ultima settimana hanno guadagnato molto, anche se ovviamente c’è chi ha più frecce al suo arco e chi ne ha meno.

Quello che ammiro in te è la tua trasversalità. Tu sei un super esperto dell’opera lirica classica. E oltre a saper navigare da decenni con enorme successo in questo prezioso patrimonio musicale italiano, affrontando tutti i grandi nomi dell’Ottocento, sai spaziare senza disdegno anche nel mondo contemporaneo.

Per me il teatro continua a essere una palestra, fonte continua di sperimentazioni. Il direttore artistico del Festival adesso è Enrico Girardi, ma prima, per tantissimi anni, lo è stato Michelangelo Zurletti. Era il famoso critico musicale fin dal primo numero di Repubblica, ed è stato per molti anni il direttore artistico del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto A. Belli. Lui mi aveva invitato varie volte, ma spesso avevo già partecipato al Festival dei due Mondi e non avevo voglia di tornare qui, motivo per cui questo è il mio debutto al Festival Sperimentale di Spoleto.

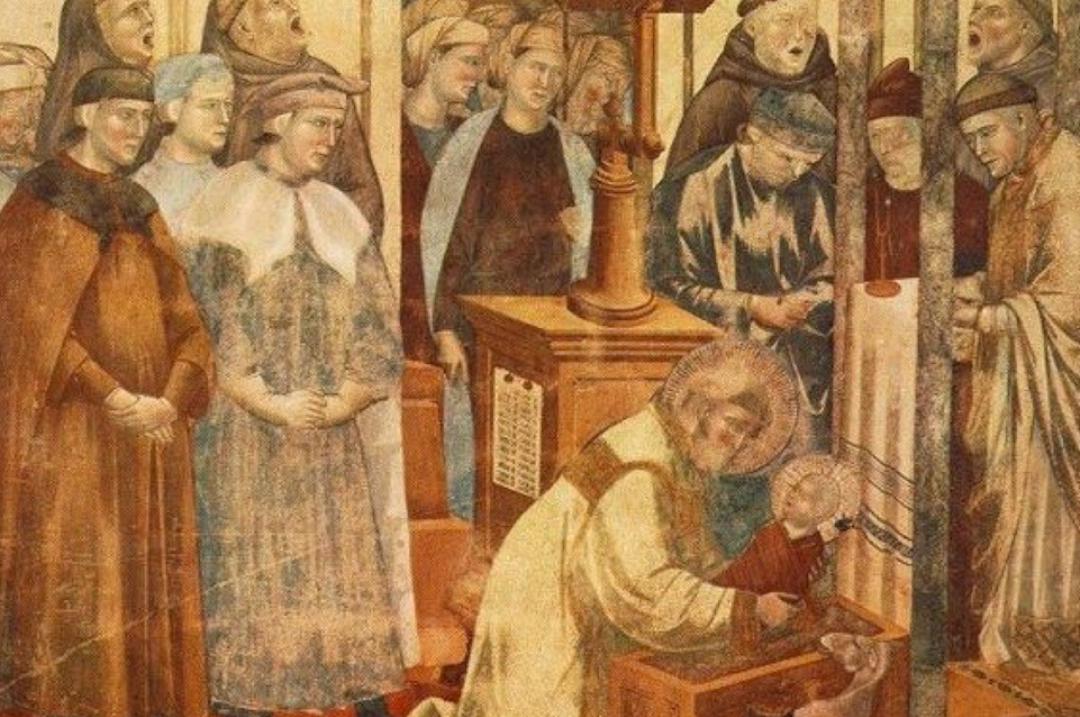

Io conosco storici dell’arte che amano solo un certo periodo dell’arte classica e non amano assolutamente l’arte contemporanea. Una piacevole eccezione è il medievalista Carlo Arturo Quintavalle di Parma, fondatore del Csac (Centro Sudi Archivio Comunicazione), mio grande maestro. Allo stesso modo anche nel mondo della lirica probabilmente c’è chi non vuole assolutamente cambiare nulla e si lamenta se qualcuno porta delle innovazioni. Tu sei una pregevole eccezione, sapendo spaziare, come in questa tua ultima regia, nella musica contemporanea di Gino Negri.

Ho bisogno di essere stimolato sempre da nuovi impulsi. È molto importante a parer mio. Ciò consente di rinnovare il proprio linguaggio.

La lirica italiana è un patrimonio immenso che esportiamo in tutto il mondo, ancora oggi, in lingua originale e ha bisogno di stimoli ulteriori per essere resa ancora più preziosa.

Quando Girardi mi ha offerto questa occasione io ho accettato con piacere perché mi ha dato l’occasione di ripercorrere un momento della mia giovinezza, quando ero a Milano e ho vissuto proprio quel periodo molto innovativo.

Questo autunno inauguri la stagione lirica di Piacenza con «Lo Stiffelio» di Verdi e altre tue regie autunnali?

Sì, a novembre inauguro la stagione di Trieste con due opere che si alternano: «Il barbiere di Siviglia» e «Le nozze di Figaro»; ma prima, a Ravenna, porto «La Trilogia d’Autunno» e due Händel: «L’Alcina» e «L’Orlando», con l’Accademia Bizantina di Ottavio Dantone.

Bravissimo lui. Sei proprio instancabile.

Per quanto riguarda le mie regie di prosa riprendiamo «Lo Zoo di Vetro» di Tennessee Williams. Sono sei nuove produzioni, fino a gennaio non ho un giorno libero. Qui a Spoleto ho fatto tante cose, tra cui «Il malato immaginario», con il direttore artistico per diversi anni Romolo Valli, chiamato da Menotti, al Teatro Nuovo, grazie alla regia di De Lullo. Più recentemente, invece, con Giorgio Ferrara nel 2009 ho fatto «Mozart», un elegante pastiche nato dal genio di Sacha Guitry e dalla complicità ironica e raffinata di Reynaldo Hahn. Con Jean Sorel e alcuni attori francesi. E poi abbiamo l’ultimo spettacolo in piazza del Duomo: «L’Orfeo» di Monteverdi.

Che io, fra l’altro, ricordo benissimo, con grande emozione. Era il 2020.

Adesso, invece, questa esperienza di Teatro Sperimentale l’ho accettata con entusiasmo perché mi riporta ai miei anni milanesi del dopoguerra. È stato un momento magico, straordinario per Milano. Succedeva veramente tutto in quegli anni. In quel periodo ho ricevuto un invito al Piccolo di Genova a lavorare come scenografo.

E poi ti sei innamorato di Venezia, di questa casa meravigliosa in cui ora abiti, ex studio di Tiziano.

A Venezia ci sono andato sempre, per poi fermarmici a vivere 25 anni fa. Ho debuttato a La Fenice nel ’51 con «L’Avaro» di Goldoni. Con Memo Benassi protagonista, figurati, e Cesco Baseggio, direttore e regista. E poi ho continuato a frequentarlo: lirica, prosa, in alternanza e poi fino alla Anna Bolena di quest’anno. Forse il teatro che ho frequentato di più.

La tua meravigliosa casa è un mix tra arte antica del Seicento e arte contemporanea.

Ho iniziato con l’arte moderna e contemporanea. Poi mi sono avvicinato al Seicento ed è su quel periodo che è orientata la mia collezione attuale. In casa mi è rimasto Schifano, Casorati, alcune cose di Vespignani, Tornabuoni, Clerici, Manzù: le persone che frequentavo nei miei anni romani.

Hai visitato recentemente qualche mostra che ti ha colpito?

Recentemente ho visitato la mostra su Simone Cantarini ad Urbino, il cui Palazzo Ducale è stato rinnovato in modo straordinario dal direttore Luigi Gallo. Cantarini è veramente un pittore minore, uno che è molto, molto giovane, i suoi anni di grande livello.

Altri articoli dell'autore

Affidato alla bravissima Fabrizia Sacchi, il testo di Antonio Tarantino messo in scena dal regista premio Oscar e da Stella Savino è un racconto di bassifondi e reietti. Il lamento della madre, una donna di vita, è un flusso inarrestabile di parole, feroce e lirico al tempo stesso

Nell’allestimento di Shirin Neshat dell’opera di Gluck in scena al Teatro Regio di Parma, il cantore e la ninfa sono un uomo e una donna contemporanei che vivono l’amore, il dolore e l’incomunicabilità

Al San Carlo di Napoli, e poi in tournée in varie città, gli incontri straordinari del padre del «Teatro d’arte per tutti» e la sua amicizia con Eduardo De Filippo

Il giornalista e scrittore sta portando in tour per l’Italia il suo fortunatissimo saggio sul patrono d’Italia, di cui il prossimo anno ricorrono gli 800 anni della morte