Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Virtus Zallot

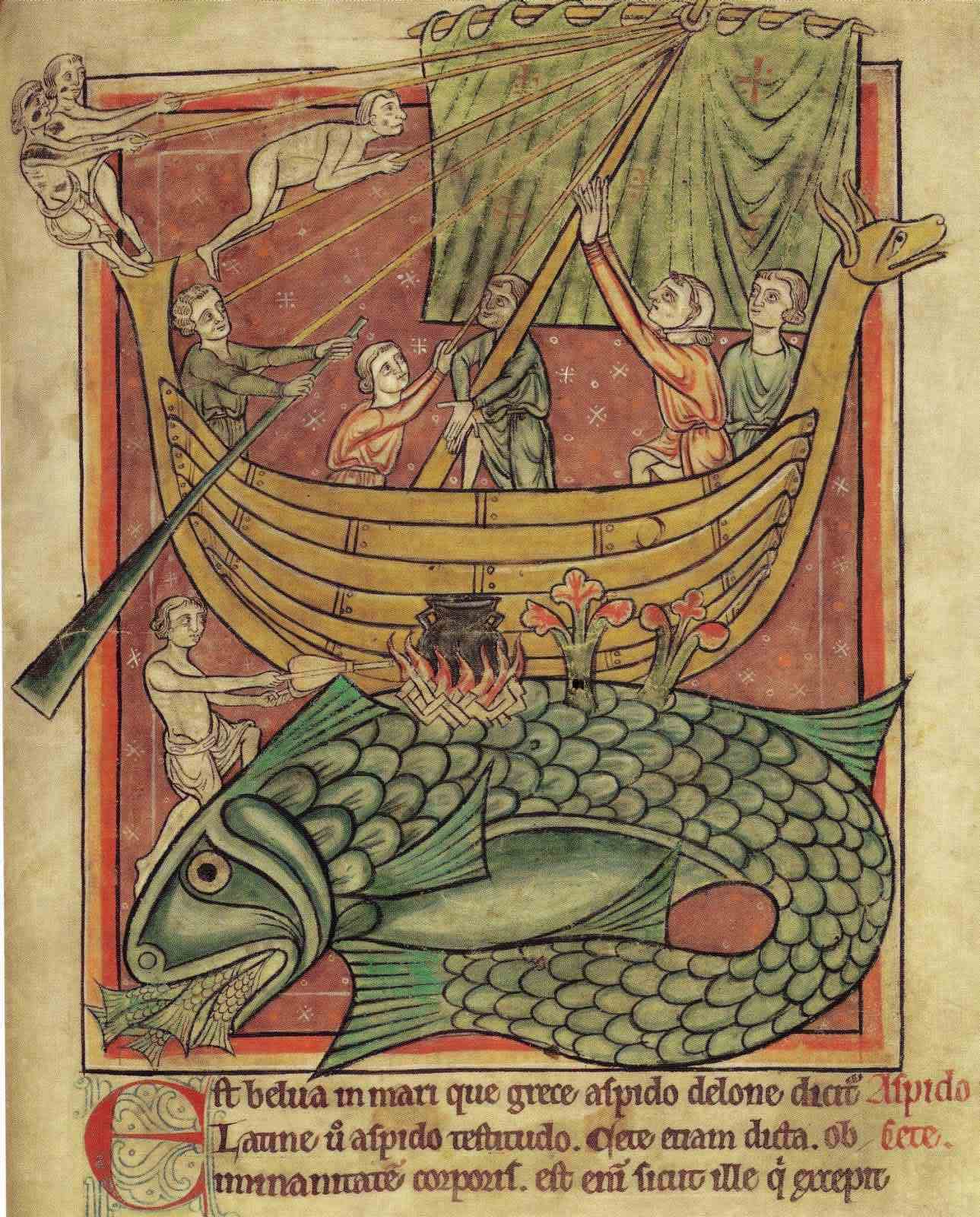

Leggi i suoi articoliDurante il loro straordinario viaggio alla ricerca del Paradiso, San Brandano e i compagni sostarono sopra un’isola dove accesero il fuoco per cucinare. Fuggirono però terrorizzati, poiché la terra cominciò a tremare. L’isola era infatti il dorso di un enorme pesce, che «si mangia tutti quelli che vengono in tutte queste parti». L’episodio è tratto dalla Navigatio sancti Brendani (racconto tramandato in numerosi scritti e versioni, probabilmente a partire dal X-XI secolo) ma ricorre in altri testi: per esempio nei Bestiari, dove è illustrato sezionando l’acqua in verticale per svelare il gigantesco animale, raffigurato come grosso pesce anche quando definito balena.

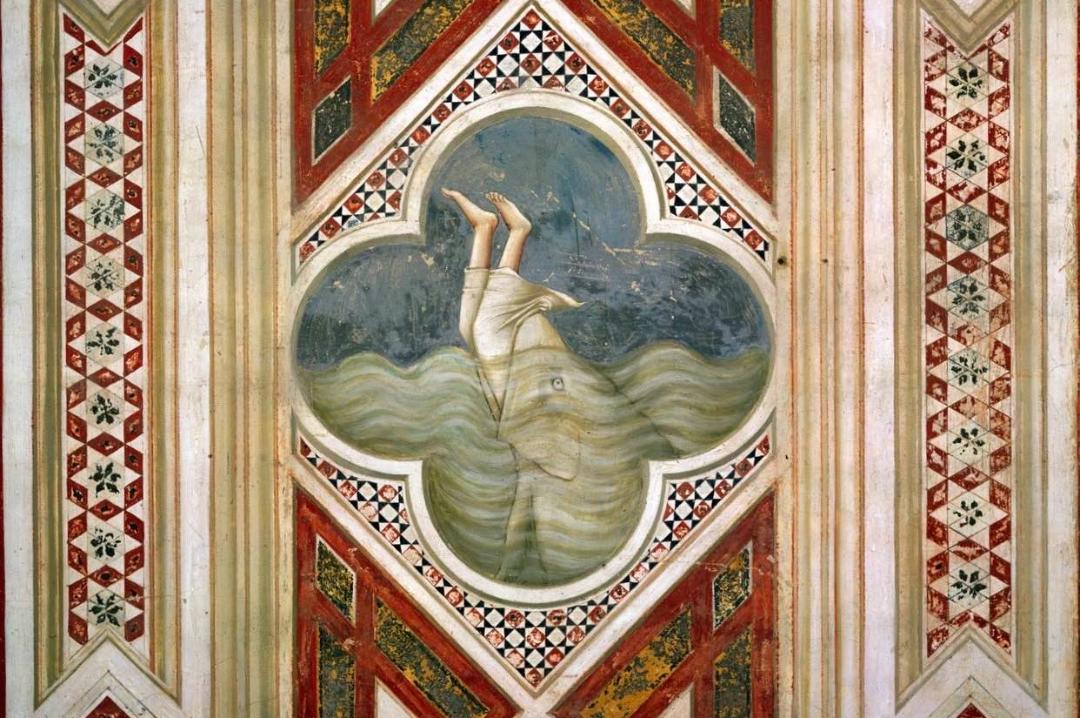

Altrettanto la balena (ma nella Bibbia e nelle immagini pesce) che inghiottì Giona, rigettandolo dopo tre giorni quando il Signore le parlò. La vicenda era citata e rappresentata quale figura della morte e resurrezione di Cristo. Nell’interpretazione di Giotto, negli affreschi della Cappella degli Scrovegni (1304-05), il profeta è appena stato gettato in mare. Come nell’istantanea di un tuffo, ha ancora le gambe fuori dall’acqua e dalle fauci dell’animale, che sembra preoccupato per quel boccone troppo grosso.

Anche la balena di Pinocchio (certamente balena nel film d’animazione della Walt Disney) era, nel racconto di Carlo Collodi, un gigantesco pesce: anzi, un pesce cane «che per le sue stragi e per la sua insaziabile voracità, veniva soprannominato l’Attila dei pesci e dei pescatori», più grande «di un casamento di cinque piani» e con una bocca tale «che ci passerebbe comodamente tutto il treno della strada ferrata colla macchina accesa».

«La balena scambiata per un’isola», da un Bestiario, 1230-1240 ca, ms Harley 4751, f. 69r. Londra, The British Library

Tra gli altri animali pericolosi che abitavano gli antichi mari, il pesce sega era invece «dotato di una cresta dentata con la quale sega le navi sotto le quali passa nuotando», come avverte Isidoro da Siviglia (560 ca-636) nelle Etimologie.

Inconvenienti grandi o piccoli potevano derivare anche da passeggeri o marinai. Non fu grave, ma denso di conseguenze, quello occorso a san Ranieri Scacceri (vissuto nel XII secolo) in viaggio verso la Terra santa. Una delle sue casse (era ancora mercante) emanava un insopportabile fetore di formaggio, come ben mostra la scena affrescata (1377) da Andrea Bonaiuti nel Camposanto di Pisa. Sulla nave che procede a vele spiegate, il bel Ranieri (già aureolato) tranquillizza i compagni di viaggio che lo accerchiano per lamentarsi, due dei quali (forse tre; la superficie del dipinto è rovinata) si tappano il naso. Il segno voluto da Dio per allertare Ranieri sul cattivo odore emanato dalla sua condotta di vita, per gli altri passeggeri fu dunque, e soltanto, insopportabile puzza: come, qualche secolo dopo, per i passeggeri che fuggirono dalla carrozza del treno non sopportando l’odore dei formaggi trasportati da Jerome, in Tre uomini in barca di Jerome K. Jerome.

Ben più drammatica fu la vicenda di sant’Eustachio. Imbarcatosi con la famiglia verso l’Egitto, per pagarsi il viaggio fu costretto a lasciare in pegno la bellissima moglie, di cui il comandante della nave voleva «agevolmente godere» (dalla Legenda Aurea di Jacopo da Varagine, seconda metà del XIII secolo). Nel ciclo (1361) in Santa Maria Assunta a Pomposa, Vitale da Bologna ha raffigurato Eustachio seduto a terra e vistosamente affranto: invano i due figlioletti ne reclamano l’attenzione indicando la nave che si allontana e i dinamici marinai, affaccendati nelle manovre.

«San Francesco salva dal naufragio una nave», tavola Bardi, secondo quarto del XIII secolo, Firenze, Chiesa di Santa Croce

Vitale da Bologna, intorno al 1348, affrescò anche le Storie di san Nicola, ma nel Duomo di Udine. Tra queste il miracolo che salvò una nave in grave difficoltà durante una furiosa tempesta. Il santo l’acquietò e, in modo molto concreto, aiutò i marinai «nel governo delle vele e delle sartie» (Jacopo da Varagine). Vitale da Bologna ha assegnato loro gesti di disperazione vistosi ed eclatanti, stipandoli su una barchetta che fatica a contenerli. Nell’arte medievale, infatti, per conferire loro importanza e visibilità, i personaggi sono sempre sovradimensionati rispetto agli elementi di contesto e ambientali.

Tale espediente espressivo è particolarmente evidente in un miracolo raffigurato nella tavola Bardi (secondo quarto del XIII secolo), in Santa Croce a Firenze, dove i naviganti supplicano l’intervento salvifico di san Francesco, imbarcatosi con loro ma clandestinamente. Non solo la nave è piccolissima, ma i due speroni rocciosi che delimitano il tratto di mare sono così vicini da poter essere raggiunti con un salto, mentre i plateali riccioli delle onde avvertono che è in corso la tempesta. Il confronto con il Miracolo di san Nicola di Gentile da Fabriano, tavoletta di predella del polittico Quaratesi (1425) conservata alla Pinacoteca dei Musei Vaticani, evidenzia le trasformazioni maturate in seno all’arte e alla concezione dell’arte. L’inquadratura colloca la nave (per quanto ancora piccola rispetto ai naviganti) entro un mare vasto e tempestoso e sotto un cielo cupo; la scialuppa di salvataggio già calata, i marinai disperati che si apprestano ad alleggerire il carico gettando a mare le preziosi merci, le vele gonfie (una già lacerata dal vento) perseguono una realtà squarciata dal santo che giunge in volo, agile ed elegante, entro un alone di luce; come anche dalla sirena che si allontana nuotando.

Il viaggio per mare era dunque molto rischioso, ma grande e fondata era la fiducia nella provvidenza divina. Al contrario, oggi si naviga con più facilità e non si invocano i santi, che infatti (forse risentiti) non intervengono più.

Gentile da Fabriano, «San Nicola salva una nave», 1425, dalla predella dello smembrato polittico Quaratesi. Città del Vaticano, Pinacoteca dei Musei Vaticani

Altri articoli dell'autore

L’utilizzo delle immagini quale documento storico da integrare alle fonti tradizionali è stato cifra del lavoro della grande medievista Chiara Frugoni, autrice del volume riedito da il Mulino

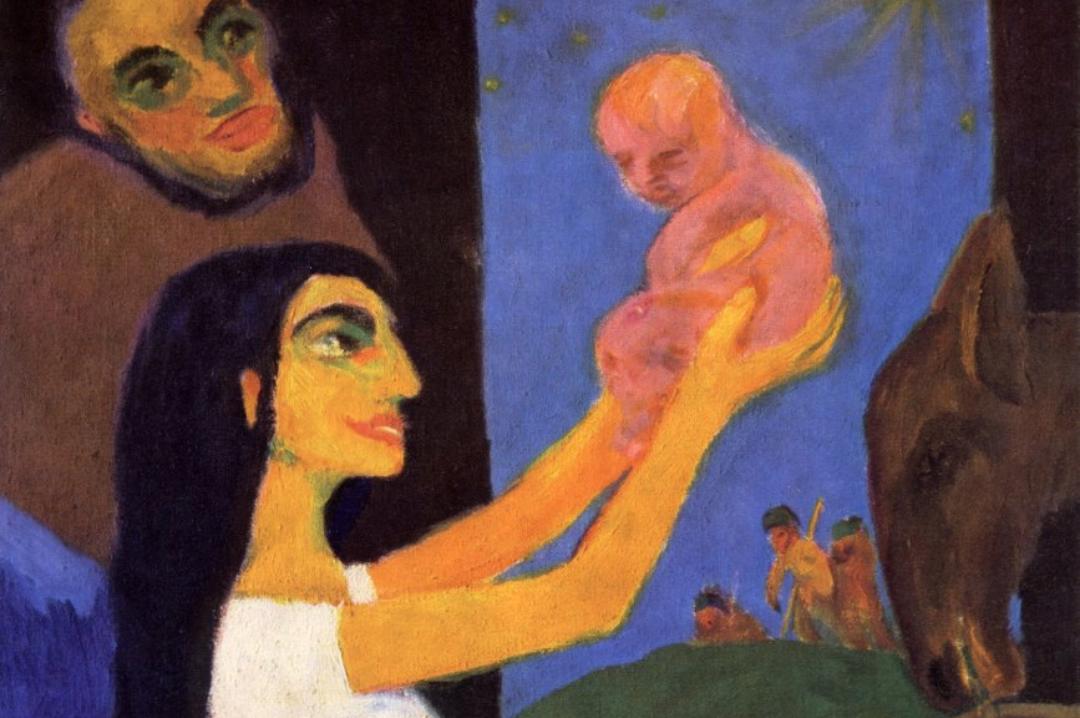

L’ignoranza dei riferimenti dottrinali e teologici ci impedisce di capire la raffigurazione della Natività che talvolta viene commentata con illazioni assurde

Di minimo ingombro effettivo ma ingombrante nella sostanza, affronta un tema insolito e con uno sguardo altro rispetto a quello degli storici e degli storici dell’arte

Le meravigliose Arche Scaligere proteggono da secoli il sonno eterno dei signori della città