Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Luana De Micco

Leggi i suoi articoliIn Francia le case museo dei grandi scrittori sono luoghi vivi e straordinari attrattori turistici. Così in Gran Bretagna con Shakespeare e Jane Austen. In Italia sono luoghi spesso suggestivi ma poco conosciuti e ancor meno visitati. A parte qualche caso virtuoso. Speriamo in Montalbano e in Elena Ferrante.

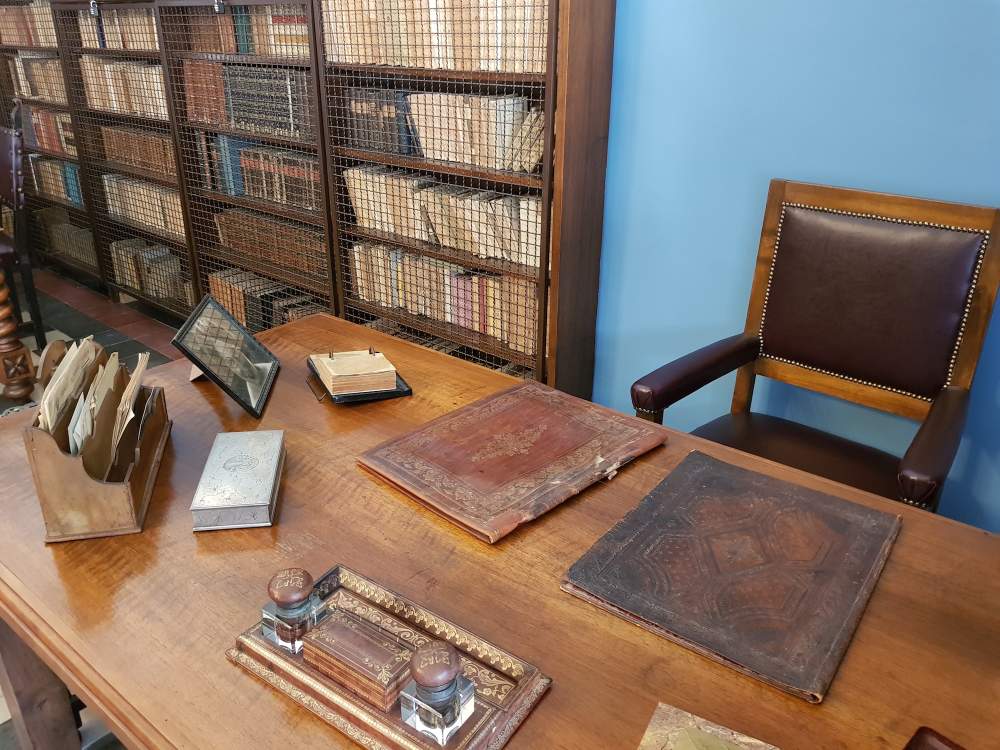

In via Bosio a Roma, nei pressi di Villa Torlonia, c’è la Casa Museo di Luigi Pirandello, l’ultima dimora del drammaturgo siciliano (1867-1936) premio Nobel per la Letteratura nel 1934. Ma che non figura nelle guide turistiche della capitale, neanche in quelle più autorevoli. Ci sarebbe da chiedersi quanti romani la conoscono. «Ogni giorno ci battiamo contro l’invisibilità, spiega Paolo Petroni presidente dell’Istituto di Studi Pirandelliani. Ci sono stati periodi in cui era più facile accogliere uno straniero d’Europa del Nord, o un giapponese, piuttosto che un italiano o un romano». Pirandello si trasferì in via Bosio nel 1933 dopo gli anni trascorsi a Berlino e a Parigi, nello stesso villino dove aveva già vissuto con la famiglia tra il 1913 e il 1918. La casa è rimasta così come lo scrittore l’ha lasciata. Il salone studio, con le ampie finestre, le librerie a vetrina, il lampadario di Murano e la scrivania, proveniente da un’abitazione precedente, su cui Pirandello scrisse Sei personaggi in cerca d’autore. E la camera da letto, più sobria, dove morì il 10 dicembre 1936.

Nel 1938 i figli donarono allo Stato italiano la casa e il contenuto e nel 1961 nacque l’Istituto di Studi Pirandelliani. Vi sono conservati la biblioteca di Pirandello, con oltre duemila volumi, il diploma del Nobel, una pergamena dipinta dalla svedese Berta Svensson-Piehl, i manoscritti da Enrico IV a Uno, nessuno, centomila, le lettere di Marta Abba, attrice e musa. «Qui a Roma, continua Petroni, si conosce la casa di Goethe, ma si ignora quella di Pirandello, che è uno dei nomi più internazionali della nostra letteratura».

Goethe più di Pirandello

In via del Corso 18, la Casa di Goethe è aperta dal 1997 nelle stanze dove lo scrittore tedesco soggiornò durante il suo viaggio in Italia, dal 1786 al 1788, con l’amico pittore Wilhelm Tischbein. Ogni anno vi si organizzano una o due mostre: dal 10 febbraio al 20 maggio, ad esempio, ne ospita una dedicata al compositore Hans-Werner Henze. Il piccolo museo, che accoglie circa 10mila visitatori all’anno (il biglietto di ingresso è di 5 euro) però non è italiano. È un museo tedesco, l’unico all’estero, ed è finanziato dal Ministero tedesco della Cultura: cosa che probabilmente contribuisce a spiegare la sua buona salute. Sempre a Roma, sul lungotevere della Vittoria, si trova anche la Casa Museo di Moravia, moderna e luminosa, con gli scaffali carichi di volumi e un fondo di riferimento per i ricercatori dal 1991.

Il piccolo museo non supera in media i 300 visitatori all’anno (ma è aperto solo un giorno al mese, su prenotazione, e visita guidata obbligatoria). Alla Casa di Pirandello i numeri dell’affluenza non erano mai stati contabilizzati prima. Ma, nel 2017, con l’ampio programma di eventi per i 150 anni dalla nascita del drammaturgo, organizzati tra la casa museo e il Teatro di Villa Torlonia, i visitatori sono cominciati a affluire. Al centro delle celebrazioni, la mostra «Il caso Pirandello», che Petroni ha curato insieme a Claudio Strinati e si è chiusa il 14 gennaio, ha permesso di allestire anche la macchina da scrivere dello scrittore e alcuni suoi dipinti, raramente esposti, dallo stile vicino ai Macchiaioli toscani. «L’anniversario era l’occasione da non perdere per far scoprire la casa museo, spiega Petroni. Le nostre sale, per 60-70 persone, sono state sempre piene e alcune domeniche abbiamo accolto più di 300 persone. Possiamo dire di aver riunito in tutto più di quattromila persone».

Quando si guarda all’estero si naviga su altri numeri. Nel 2017, la Jane Austen’s House Museum a Chawton, un paesino della campagna inglese, nello Hampshire, ha accolto circa 55mila visitatori (contro i 40mila del 2016) per i 200 anni dalla scomparsa della scrittrice. Per non parlare del successo strepitoso, nel 2016, delle celebrazioni per i 400 anni dalla morte di William Shakespeare che hanno richiamato nel paesino natale di Stratford-upon-Avon, nello Warwickshire, più di 800mila visitatori.

A rendere più difficile la vita quotidiana di alcune piccole realtà italiane è che non si tratta di musei nel senso proprio del termine ma di istituti culturali, uno statuto che per legge vieta l’ingresso a pagamento. Vanno dunque avanti soltanto con fondi statali ed eventuali doni. Tre anni fa, quando Paolo Petroni è arrivato in via Bosio, «la situazione era disastrosa, ci racconta. C’erano tanti debiti e le archiviste non prendevano lo stipendio da mesi. Ci siamo dovuti rimboccare le maniche». Sono stati moltiplicati gli eventi. Non potendo staccare biglietti, ai visitatori si è cominciata a chiedere una partecipazione di 10 euro.

Nel 2014 il ministro Dario Franceschini ha incrementato del 70% i fondi destinati agli istituti culturali riconosciuti dal Mibact, ma col solo risultato che «i contributi prima ridicoli ora sono appena sufficienti per sopravvivere». Si aggiunge la lentezza della burocrazia: «I fondi 2017 per i 150 anni di Pirandello sono stati assegnati in via definitiva soltanto lo scorso ottobre e a novembre è arrivato il primo acconto. L’Italia purtroppo è un Paese distratto, conclude Petroni; all’estero invece il patrimonio viene sostenuto. Se la casa di Pirandello fosse a Parigi si farebbe la fila per visitarla».

Il modello francese

Andiamo allora in Francia. La Maison de Victor Hugo, in place des Vosges, è probabilmente la dimora di uno scrittore più famosa a Parigi. La sua frequentazione è di tutto rispetto: nel 2017 ha accolto circa 170mila visitatori. E che il «marchio» Hugo funziona, lo testimonia anche Hauteville House, l’«altra» casa di Hugo, sull’isola inglese di Guernsey, nel canale della Manica, dove l’autore visse in esilio e scrisse I Miserabili, che, ci informano da Parigi, ha accolto lo scorso anno 25mila visitatori. Ma in Francia le case museo in generale godono di una bella visibilità e sono al centro di circuiti turistici e mete di pellegrinaggio.

Nei primi anni ’90 il Ministero della Cultura ha fatto censire le case museo degli scrittori in tutto il Paese e dato coerenza a un universo variegato di realtà diverse creando nel 1997 una struttura federativa, la Fédération des maisons d’écrivains & des patrimoines littéraires, per rilanciare i luoghi e il turismo locale, soprattutto nelle campagne. In provincia, per esempio, la Maison de Jules Verne ad Amiens (Nord), dove il maestro della «fantascienza» visse tra il 1882 e il 1900, e la Maison de George Sand, a Nohant, un piccolo borgo campestre nel centro della Francia con la dimora della scrittrice, le dépendance e il cimitero di famiglia, superano i 35mila visitatori ogni anno.

Nuove dimore di scrittori aprono regolarmente. Dopo il recupero del Castello di Montecristo a Port-Marly, poco fuori Parigi, dove Alexandre Dumas si trasferì nel 1844 per rimettersi dal tumultuoso successo dei Tre Moschettieri, è molto attesa l’apertura, a maggio, del Castello di Voltaire, a Ferney, verso la frontiera svizzera, per i 240 anni dalla morte del filosofo e scrittore.

Qui da noi

Tornando in Italia, il Vittoriale degli Italiani sfoggia dati interessanti. Nel 2016 la dimora che Gabriele D’Annunzio si fece costruire tra 1921 e 1938 a Gardone Riviera (Bs) ha accolto 233mila visitatori (+50% dal 2008). Nel 2017 sono cresciuti a 258mila (+10%) e per il 2018 l’obiettivo è ancora più ambizioso. Dal Vittoriale comunicano che il fattore vincente è stato aggiornare la percezione del Vate «da decadente protofascista a modernizzatore libertario». Contribuisce l’adesione all’associazione GardaMusei, «una rete che giova a tutti i 25 membri, con un modello virtuoso di scambi, sconti, collaborazione e comunicazione», ci ha detto il presidente della Fondazione Vittoriale Giordano Bruno Guerri. Ma la «realtà» di questo museo è ben diversa da quella della casa di Pirandello. Dal 2010 il Vittoriale è privato e non riceve finanziamenti statali. La Fondazione ha potuto arricchirsi di nuovi fondi, ampliare la proposta museale, effettuare restauri e lanciare un premio nel 2011.

Nelle Marche, a Recanati, la valorizzazione dell’eredità di Giacomo Leopardi è da anni al centro delle attenzioni dei discendenti del poeta. Ma «con lo sforzo finanziario e le tante difficoltà a cui si deve tenere testa non è facile portare oggi il nome Leopardi», ci dicono dalla casa museo. Da fonti di stampa, la conservazione della dimora, con la sua biblioteca di 20mila volumi che Monaldo Leopardi, padre di Giacomo, volle rendere accessibile al pubblico, l’antico frantoio e le cantine, che ospitano le mostre, costano alla famiglia in media 100mila euro ogni anno (più gli stipendi del personale). In futuro il conte Vanni Leopardi e la figlia Olimpia, che continuano ad abitare la dimora, sperano di aprire al pubblico anche la casa di San Leopardo, dove il poeta trascorreva le vacanze estive da bambino, ma per il restauro serve più di un milione di euro.

Intanto sono riusciti a ristrutturare (con 500mila euro, di cui 23mila di fondi regionali) e ad aprire al pubblico la casa di Teresa Fattorini, la Silvia del celebre canto. Si tratta delle antiche scuderie che il conte Leopardi fece costruire nel 1796 di fronte alla dimora, includendovi un piccolo appartamento per il suo famiglio preferito. Due camere da letto e la cucina, un ambiente povero, con mobili d’epoca ora inclusi nel percorso di visita. Se si esclude il periodo critico del terremoto, disastroso per l’affluenza, la piazzetta del Sabato del Villaggio, ci informano, è sempre riuscita ad attirare fino a 60mila visitatori all’anno. Allora, forse, «scommettere» sul patrimonio letterario come «attrattore» turistico è possibile anche in Italia.

Esempi di buone pratiche

In Italia le «piccole realtà» pubbliche, statali o comunali, fanno i conti con un quotidiano complicato ma anche da noi fioriscono belle idee che meriterebbero di essere incoraggiate.

In Emilia-Romagna, dove si contano una dozzina di case museo di scrittori celebri, antichi e moderni, l’Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione si è inventato il festival «Dove abitano le parole», che a maggio arriva alla sua IV edizione. Una «mappa letteraria» unisce i diversi luoghi: tra questi, la Casa Carducci di Bologna, la Casa Museo di Vincenzo Monti ad Alfonsine (Ra), la Casa di Ludovico Ariosto e la Fondazione Giorgio Bassani, entrambe a Ferrara, la Casa Pascoli di San Mauro Pascoli (Fc), e così via.

Per l’edizione 2017 sono stati organizzati 60 eventi (tutti a ingresso libero) in tre giorni, con letture, laboratori, visite guidate, passeggiate, che coinvolgono 70 istituzioni culturali diverse (compresa la casa privata, ma aperta alle visite, di Tonino Guerra, a Pennabilli). E per ora il pubblico, perlopiù regionale e locale, risponde: «Ogni evento accoglie mediamente 50-60 visitatori. Il budget è contenuto, ma il festival funziona. Anzi, anno dopo anno scopriamo nuovi scrittori originari della regione e la rete di luoghi coinvolti si allarga. Per la prossima edizione ci piacerebbe avere anche la Biblioteca delle donne di Bologna, città di Cristina Campo», racconta Isabella Fabbri, responsabile della comunicazione, promozione e attività editoriale dell’Istituto beni culturali di Bologna, che cura la rassegna insieme ad Alberto Calciolari e Priscilla Zucco (per la parte grafica).

Ma far vivere una piccola casa museo è faticoso: «Per poter farsi conoscere bisogna essere attivi, inventarsi percorsi per i bambini, lavorare con il territorio. Oggi è indispensabile aprirsi alle nuove tecnologie. Ma la nostra realtà è un’altra, osserva Isabella Fabbri. Spesso il turismo si limita alle scuole. Magari la casa resta chiusa d’inverno perché manca il riscaldamento. Non sempre si ricevono i finanziamenti e siamo a corto di personale. Nella maggior parte dei casi, la casa museo può contare su un solo conservatore, un servizio civile e un volontario che apre e chiude la porta. Talvolta si trova in un comune così piccolo che non ha neanche un assessore. È difficile andare avanti così. Perché uno scrittore non dovrebbe essere considerato patrimonio nazionale anche in Italia come succede, per esempio, in Francia?». Isabella Fabbri vorrebbe che si smettesse di limitare l’Emilia-Romagna alla sua gastronomia e si cominciasse a parlarne come terra di letteratura: «Perché questo diventi possibile bisogna far dialogare i responsabili della cultura e del turismo. Bisogna scrostare il vecchio pregiudizio per cui i piccoli musei di provincia, e così le case museo, sono territorio della conservazione e non possono diventare oggetti turistici. Nel caso del nostro festival, se si coinvolgessero le Aziende di promozione turistica (Apt), si potrebbero proporre percorsi attrezzati, con offerte mirate per gli alberghi e i treni».

«La cultura oggi deve diventare sostenibile», osserva da parte sua Pierluigi Vaccaneo, presidente della Fondazione Cesare Pavese che ha sede nel paese natale dello scrittore, Santo Stefano Belbo (Cuneo). «Il modello di divulgazione e fruizione culturale degli anni ’80-90 ci aveva abituati, noi enti culturali, a essere sostenuti da fondi esterni, pubblici o privati. Ma poi lo Stato ha fatto un passo indietro e questo modello oggi non vale più. È arrivato il momento di costruire una nuova professionalità. Oggi gli enti pubblici devono essere meno elitari, più aperti alla massa, senza svilire il contenuto. Bisogna creare un’impresa culturale». Santo Stefano Belbo è stato uno dei paesi martiri dell’alluvione del Tanaro del 1994. Il vecchio Centro Studi Cesare Pavese si allagò, alcuni documenti andarono persi, altri furono salvati. La generosità internazionale aiutò il paese a rinascere e dalla catastrofe nacque un nuovo slancio. Si riuscì a dare una nuova sede al Centro Studi, grazie anche al recupero dell’ex Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo, dove lo scrittore fu battezzato. Poi, nel 2004, nacque la Fondazione con l’obiettivo di fare del centenario della nascita di Pavese, nel 2008, un grande evento.

Oggi i luoghi di Pavese, con la casa natale che ospita il Museo pavesiano, la casa di Nuto, il laboratorio di Pinolo Scaglione, falegname e liutaio, e il cimitero, dove Pavese riposa dal 2002, accolgono tremila persone ogni anno. «Visitatori motivati che arrivano da tutto il mondo, che conoscono gli scritti e vogliono vedere i luoghi di La luna e i falò». Le difficoltà ci sono, ma la passione è tanta anche qui. «A occuparci della programmazione siamo solo due, io e la product manager, assunta a gennaio. Ma per il momento possiamo contare sul Comune. Alla generazione futura spero di lasciare un ente maturo e autonomo».

Cultura e turismo si sono incontrati in Sicilia sin dal 2013, sulla scia del successo del commissario Montalbano, dei romanzi di Andrea Camilleri, ma anche (soprattutto?) della fiction tv, che ha rilanciato il turismo locale, tanto che dal 2016 la statale 640 per Porto Empedocle è diventata la «Strada degli scrittori», un percorso sulle orme di Sciascia, Tomasi di Lampedusa, Pirandello e Camilleri, naturalmente. «Il cinema e la tv hanno permesso di riscoprire Matera. Ma oggi il grande motore del turismo letterario sembra essere la tv», osserva Paolo Petroni. L’adattamento della saga letteraria di Elena Ferrante (annunciato a marzo dalla Hbo, con i primi otto episodi coprodotti dalla Rai) rilancerà il turismo di Ischia, spesso oscurata dalla vicina Capri? La «rivincita» dell’isola, dove si svolge Storia del nuovo cognome, secondo volume del celebre ciclo dell’Amica geniale, si sta già scrivendo sulle pagine di «Le Monde» e del «Los Angeles Times», grazie al successo dei libri della Ferrante in tutto il mondo. In ogni caso, le premesse di un successo anche turistico, aiutato perché no dalla tv, ci sono tutte.

La casa di Pirandello nel villino di via Bosio a Roma con la scrivania su cui scrisse «Sei personaggi in cerca d’autore». © Istituto di Studi Pirandelliani

Altri articoli dell'autore

Esposte al Louvre oltre 170 opere della collezione personale del primo presidente della Terza Repubblica francese

Triplice appuntamento nel centro culturale in Provenza: una collettiva allestita da Tino Sehgal, l’Ong E.A.T e l’opera grafica di Maria Lassnig

Attraverso 260 opere il Louvre traccia il ritratto di una civiltà «rimasta a lungo ai margini degli studi accademici», un popolo di soldati, ma anche di commercianti, architetti, scienziati e artisti

A quarant’anni dalla pubblicazione, le fotografie raccolte nel libro «In the American West» vengono esposte, per la prima volta in Europa, alla Fondation Henri Cartier-Bresson