Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Laura Lombardi

Leggi i suoi articoliStratificazione geologiche, scientifiche, artistiche, sedimentazioni di saperi e di memorie collettive, negli archivi, nelle biblioteche, negli istituti di ricerca fiorentini, sono il tema della mostra «Armin Linke. The city as Archive. Florence», a cura di Hannah Baader e Costanza Caraffa, allestita dal 12 novembre al 31 gennaio nelle sale di Palazzo Grifoni Budini Gattai, che per anni hanno ospitato la fototeca del Kunsthistorisches Institut, fondato nel 1897, dal 2002 della Max Planck e diretto da Gerhard Wolf.

Fotografo e filmmaker (Milano, 1966; di base a Berlino e docente all’Accademia di Belle Arti di Monaco di Baviera), Linke, artista in residenza presso l’Istituto germanico tra il 2019 e il 2021, ha articolato il suo progetto, in accordo con le curatrici, in ventitré capitoli, disposti in ordine alfabetico: dall’Archivio di Stato all’Opera di Santa Croce, dall’Erbario Centrale alla Galleria dell’Accademia, dall’Historical Archive of European Unions all’Istituto Geografico Militare, dall’Opificio delle Pietre Dure agli Uffizi, dal Museo di Antropologia all’Istituto Agronomico d’Oltremare. Istituzioni di cui seguiamo anche il mutamento di sede all’interno della città (come nel caso dell’Archivio di Stato, un tempo agli Uffizi) e i cui contenuti, dai grandi strumenti scientifici quali il microscopio elettronico Siemens all’Osservatorio Astrofisico di Arcetri (progettato da Ruska e immortalato in una monumentale foto di Linke), ai piccoli oggetti, reperti archeologici, piante, opere d’arte, accessori di abbigliamento (dall’archivio Gucci), possono richiamarsi tra loro, fino a comporre il ritratto di un laboratorio di sperimentazione nei secoli. Un percorso che dal centro di Firenze e da via del Proconsolo, dove un tempo scorreva il fiume Mugnone (un esempio di stratificazione), giunge fino alle colline circostanti e a luoghi come Villa La Quiete, connotato nei secoli da un’«agency» femminile, da Vittoria delle Rovere a Cristina di Lorena, passando per Anna Maria Luisa de Medici, l’Elettrice Palatina, ultima erede della dinastia, che proprio li firmerà il famoso «Patto di famiglia», ancorando il patrimonio dei beni artistici alla città.

La sapiente mescolanza delle opere di Linke, datate dal 2018 al 2024 e di diversa tipologia (dalla stampa Xerox al grande formato stretto e longitudinale a evocare quello di uno schedario), con le immagini della storica fototeca del Kunst (vecchie foto Alinari, Brogi, Hautmann, disposte sugli scaffali rimasti vuoti dopo il trasferimento dell’intero archivio nella vicina sede di via Gustavo Modena), offre, intrecciandosi ai testi delle curatrici, una visione alternativa della città, che ne evidenzia le strutture narrative e le implicazioni sociali politiche e culturali. Proprio quegli scaffali vuoti, ancora popolati dai fantasmi degli scatoloni di cartone contenenti le foto consultate da studiosi di tutto il mondo, sono stati per Linke «una sorta di partitura musicale». Si genera un ritmo poiché «nel dispositivo espositivo scelto, il rapporto testo / foto ha lo stesso livello autoriale». Ne scaturisce quel che egli definisce «una macchina spazio temporale, volta non solo a dare risposte ma a creare domande. In questo senso la foto non è un punto di arrivo ma di partenza per un dialogo tra istituzioni. E le istituzioni non sono solo il contesto della mostra ma la sua materia viva».

Il progetto di ricerca di cui la mostra è testimonianza, pone l’accento, come notano Baader e Carafa, sui saperi condivisi, prima della odierna separazione tra natura e cultura, e svela aspetti meno noti eppure fondanti l’identità e il ruolo di Firenze, ma evoca anche le relazioni con altri Paesi, non ultimo, appunto, la Germania stessa. Quei materiali andranno poi a costituire il poderoso libro edito presso la casa editrice Viaindustriae di Foligno, disponibile da dicembre, che avrà la stessa struttura modulare della mostra. Dalla collaborazione con il festival «Lo schermo dell’arte» proviene invece lo storyboard animato e mutimediale che restituisce la geografia concettuale e relazionale emersa dai cinque anni di indagini nelle istituzioni: un’opera video in cui field recordings si intrecciano alla composizione sonora del musicista Giuseppe Ielasi.

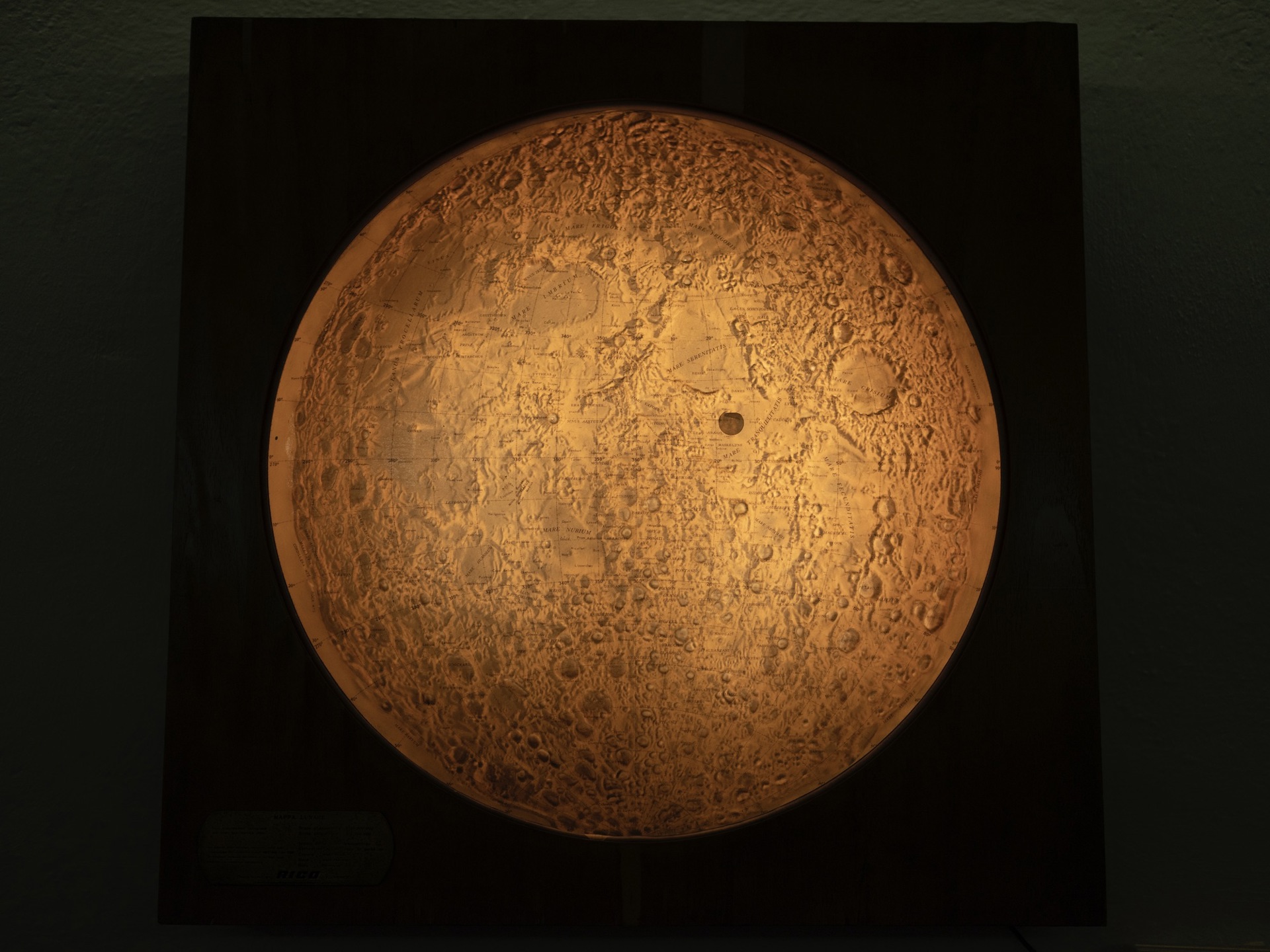

La Terra vista dalla Luna. Foto © Armin Linke

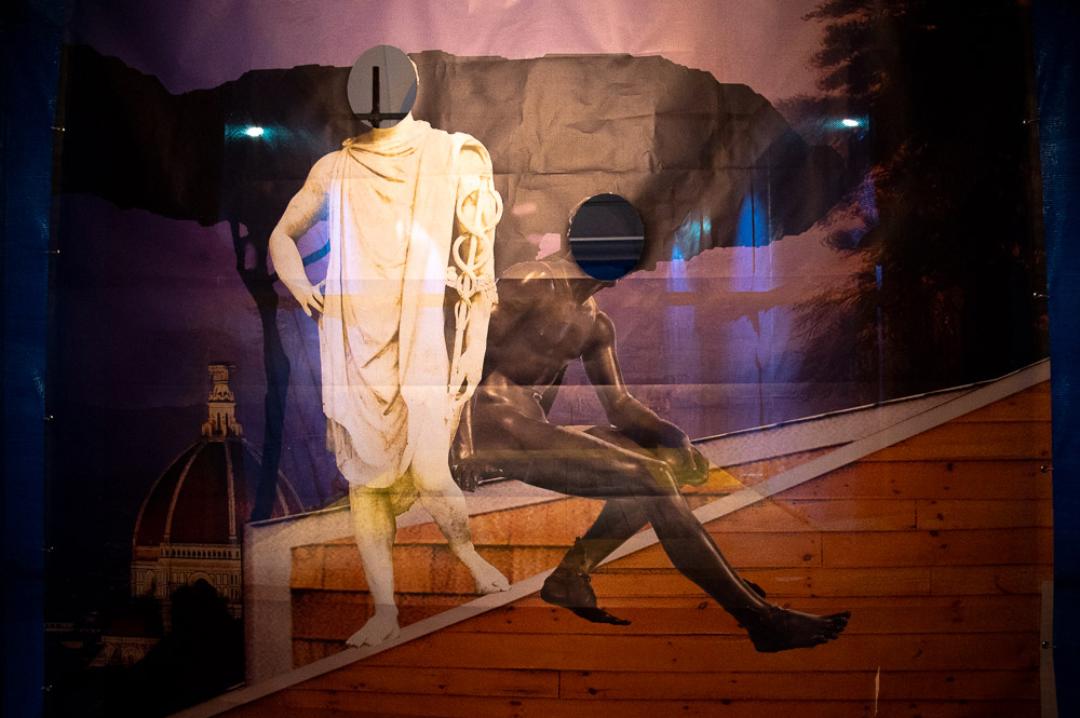

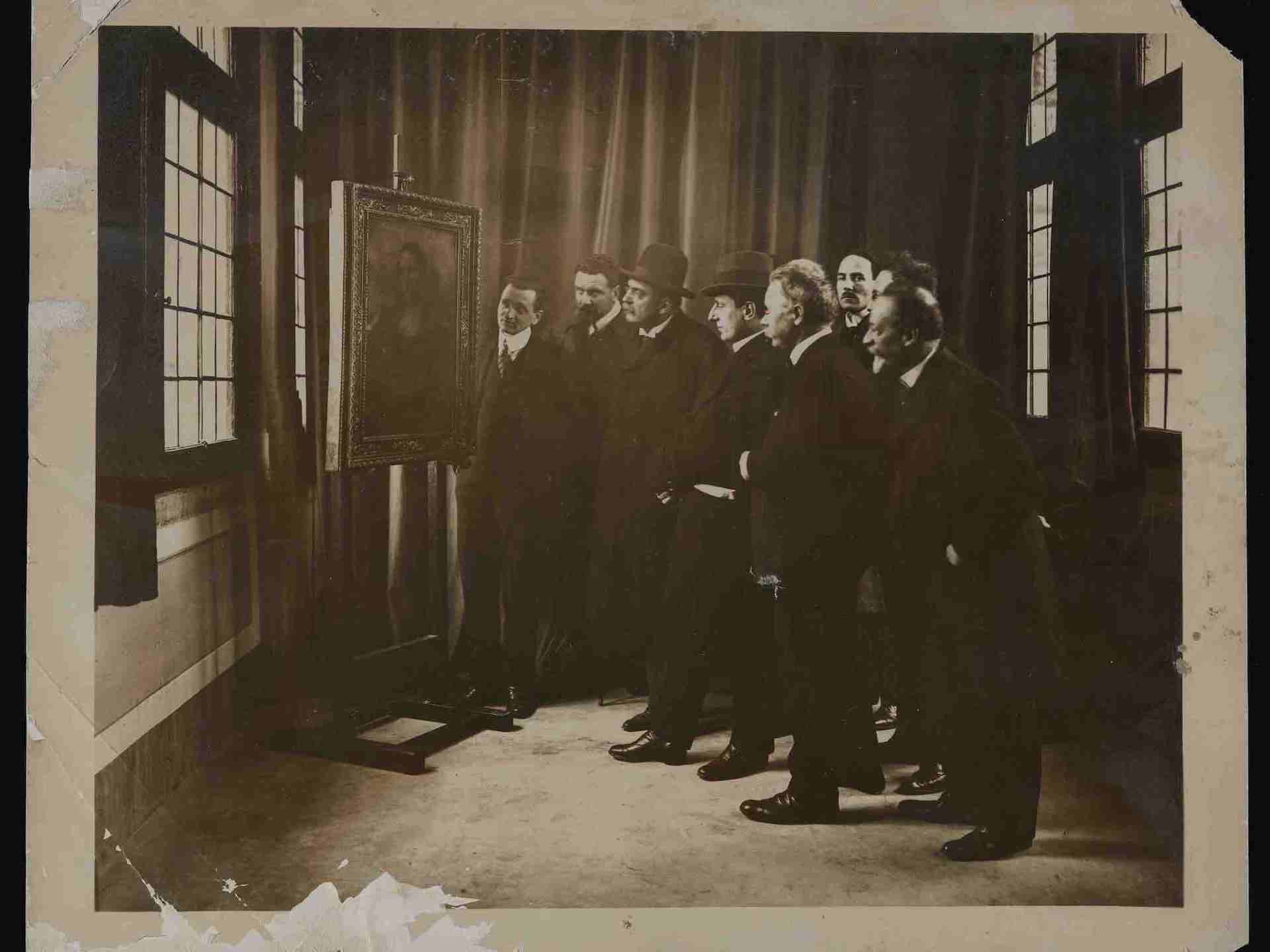

Vari sono gli argomenti di riflessione, che rimandano al dibattito contemporaneo, tra cui, ad esempio, quello sugli effetti dell’Antropocene evocato dalle circa quattromila piante ora scomparse. Oppure la grande foto del pesce palla conservato al Museo della Specola, che si impone gigante nello scatto di Linke, suddiviso in trittico, ed evoca la capacità di resistenza/resilienza dei più deboli. Il pesce palla trattiene infatti in sé il veleno, la tetrodotossina, per difendersi contro i suoi predatori e non è casuale la vicina presenza delle immagini del «David» di Michelangelo, a richiamare il gesto di chi, pur giovane e fragile, seppe sconfiggere il brutale Golia con la sola fionda. Ma quel pesce è al tempo stesso anche un’immagine di «dark fantasy», a evocare i molteplici livelli di lettura che le foto, d’archivio o contemporanee, nella loro contiguità, suscitano. Altre suggestioni scaturiscono dalle immagini della «Gioconda» di Leonardo, ritrovata dopo il furto al Louvre nel 1911 e i tentativi di rivenderla operati da Vincenzo Peruggia: non solo le foto di quando fu esposta nel 1913 nel museo fiorentino prima di tornare in Francia, ma anche, in un’immagine più rara, il ritratto di Monna Lisa offerto agli sguardi di un gruppo di soli uomini, in una sala riservata prima di essere nuovamente mostrato al pubblico.

La «Gioconda» di Leonardo a Firenze nel 1913

Altri articoli dell'autore

«Il mio lavoro non è politico, ma piuttosto sociale, perché in politica ci si rivolge a un periodo troppo breve, mentre io mi occupo di questioni più esistenziali», spiega l’artista belga

Il programma espositivo, realizzato con l’American Academy in Rome, mette in relazione le ricerche di T.J. Dedeaux-Norris e Heather Hart con i materiali d’archivio dello scrittore William Demby

Un’intera sala è dedicata al massimo scultore in cera attivo nel capoluogo toscano a fine Seicento: Gaetano Giulio Zumbo

La mostra a Pisa curata da Francesca Dini ripercorre lo sfavillante periodo, a fine Ottocento, in cui Parigi era il centro culturale del mondo. E tra i protagonisti di quel nuovo clima, gli artisti italiani che scelsero la capitale francese come patria d’adozione, tra cui Boldini, De Nittis e Corcos