Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Guglielmo Gigliotti

Leggi i suoi articoliRoma. Nel cuore dell’arte contemporanea il passato non è mai morto. Nella mostra «Par tibi, Roma, nihil» («Come te, Roma, niente»), questa sospesa atemporalità si fa scenario di un dialogo sul senso profondo di tutte le cose. Curatrice della mostra è Raffaella Frascarelli, archeologa di civiltà antiche che opera nell’arte contemporanea, in qualità di presidente, assieme al marito Stefano Sciarretta, della Nomas Foundation. La mostra tra i monumentali ruderi dei palazzi imperiali sul colle Palatino è il frutto proprio di una sinergia tra la Nomas Foundation con la Soprintendenza Speciale per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma, la Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura ed Electa. Il risultato: l’allestimento di sculture, installazioni, fotografie, video, performance e opere pittoriche di 35 artisti d’oggi negli ambienti, usualmente chiusi al pubblico, delle gigantesche Arcate Severiane sospese sul vuoto, dello Stadio, del peristilio inferiore della Domus Augustana e dei relativi spazi contigui, progettati da Rabirio per l’imperatore Domiziano nel I secolo d. C.

Le opere, di collezione della Nomas Foundation, sono di Giorgio Andreotta Calò, Meris Angioletti, Francesco Arena, Kader Attia, Elisabetta Benassi, Daniel Buren, Loris Cecchini, Chen Zhen, Isabelle Cornaro, Michael Dean, Tomaso De Luca, Giulio Delvé, Maria Adele Del Vecchio, Gabriele De Santis, Flavio Favelli, Piero Golia, Petrit Halilaj, David Horvitz, Kapwani Kiwanga, Jannis Kounellis, Marko Lulić, Emiliano Maggi, Masbedo, Rosalind Nashashibi, Alessandro Piangiamore, Gianni Politi, Valerio Rocco Orlando, Michal Rovner, Marinella Senatore, Sissi, Pascale Marthine Tayou, Adrian Tranquilli, Guido van der Werve, Nico Vascellari, Tris Vonna Michell e Sislej Xhafa.

Giovedì 21 luglio, alle 18, presso lo Stadio Palatino, Sissi svolgerà la performance «Diario di un ventre scavato». (Per prossimi eventi consultare www.partibiromanihil.co).

L’ammirata frase del titolo della mostra è tratta da una testimonianza del proto-umanista del XII secolo Ildeberto di Lavardin. Ma è una frase che si sarebbe potuta esprimere in ogni momento, essendo Roma, come l’arte, nella sua essenza contemporanea a tutto. Ne parliamo con la curatrice Raffaella Frascarelli.

Lei è archeologa. Quali sono i suoi studi? Come, quando e perché, su questo amore per le origini, si è innestato l’amore per il contemporaneo?

«Di formazione sono un archeologo del vicino oriente antico, ho scavato in Siria con l’Università di Roma “La Sapienza” dal 1997 al 2003. In seguito ho approfondito filologia e storia delle religioni preislamiche, fino a completare, nel 2014, un dottorato con l’EPHE di Parigi e L’Orientale di Napoli che ha riunito orientalistica, iranistica e studi sull’Asia centrale. L’amore per le origini, che ha una storia legata alla fascinazione che l’antico esercitava sulla mia infanzia, ha incontrato nei primi anni ’90 la giovane arte contemporanea. Nuove prospettive hanno svelato un mondo in cui le idee si generavano e viaggiavano con la massima libertà. Ho iniziato a guardare il contemporaneo con gli occhi e la curiosità scientifica che dedicavo all’antico e viceversa. Più approfondivo il mio viaggio all’interno di questi due mondi, più capivo che erano simbiotici. Nel 2008, la creazione di Nomas Foundation insieme a mio marito Stefano Sciarretta ha segnato un nuovo obiettivo all’interno della produzione culturale».

La mostra sul Palatino: come è nata l’idea?

«L’idea di portare l’arte contemporanea sulle pendici del Palatino è di Monique Veaute, Presidente della Fondazione Romaeuropa, la figura più coraggiosa e generosa nella storia dei linguaggi contemporanei degli ultimi trent’anni a Roma. E’ lei che mi ha invitato a concepire un progetto sull’arte contemporanea all’interno del Romaeuropa Festival, lasciandomi una straordinaria autonomia scientifica».

Ha incontrato ostacoli, materiali o ideologici, nella realizzazione della grande mostra? Se sì, come li ha superati?

«Nessun ostacolo materiale. Innanzi tutto grazie alla visione del Soprintendente Speciale per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma Francesco Prosperetti: la sua figura costituisce una risorsa istituzionale d’eccellenza, forte di un curriculum scientifico come pochi in Italia. L’istinto intelligente e curioso gli hanno permesso d’intravedere le potenzialità di uno spazio che aprendosi all’arte contemporanea sarebbe rinato a una nuova vita culturale. E poi, il Palatino non è soltanto il luogo meraviglioso che tutti conosciamo, ma è soprattutto la storia delle persone che ogni giorno lavorano affinché questo paradiso archeologico sia tale: è grazie all’amore, alla professionalità, al rispetto che queste persone imprimono al tempo dedicato al monumento che questo spazio mantiene l’integrità e la bellezza del passato.

Ostacoli ideologici, direi neppure. La contaminazione delle conoscenze è il nostro futuro: se vogliamo prospettare un orizzonte sociale, politico e culturale genuinamente inclusivo e aperto, la rimozione delle barriere di carattere ideologico è un ingrediente essenziale».

Come risponde l’artista contemporaneo quando gli si prospetta un dialogo con il passato lontano?

«Se l’artista non si pone in una condizione di umiltà e rispetto, il monumento e la storia possono schiacciarlo e distruggere la sua opera fino a ridicolizzarla. Criticizzare la storia, riscrivere il passato partendo dall’esperienza contemporanea, eliminare i dispositivi che separano piuttosto che unire, questi i criteri suggeriti da “Par tibi, Roma, nihil”. Quello che deve essere vietato è l’uso del monumento come un fondale di scena: il passato e la memoria esigono sempre una relazione autentica. Il convegno “Lo spazio dell’arte tra passato e futuro” che si terrà a chiusura della mostra affronterà queste e molte altre questioni: ci saranno archeologi e studiosi dell’antico che si confronteranno con studiosi dei linguaggi contemporanei».

E come si è trovata lei a dialogare con lo spettacolo dei ruderi monumentali del palazzo imperiale?

«In quest’ultimo anno, ogni volta che entravo nello spazio delle Arcate Severiane, nello Stadio Palatino e nella Domus Augustana, provavo un’emozione difficile da descrivere: quelle mura che bisbigliano la storia, i resti adagiati e dormienti della magnificenza antica, l’aria che odora di mentuccia romana, la luce che cambia ad ogni ora del giorno (azzurrina al mattino presto, poi bianca a fine mattina e sempre più dorata verso il pomeriggio, fino a diventare rosa al tramonto), il vento di ponente che soffia con un tale impeto da buttare giù sculture di pietra, i fiori e il grano selvatici, i resti degli intonaci colorati che ancora si aggrappano alla pelle della storia, i temporali bellissimi e spaventosi… ogni giorno sono entrata come un archeologo, guardando il monumento come se fosse un corpo fragile del quale prendersi cura. E in silenzio. Avere accesso a tanta bellezza è stato un dono e un privilegio. Ho scrutato e interrogato le rovine. “Par tibi, Roma, nihil” è il risultato».

Nel rapporto con gli artisti e con le istituzioni, c’è un esperienza, o anche un aneddoto, che vuole raccontare, che possa restituire l’atmosfera psicologica dell’impresa?

«Di aneddoti ce ne sarebbero moltissimi. Posso soltanto dire che quando gli artisti visitavano lo spazio per la prima volta avevano tutti la stessa espressione di smarrimento e meraviglia. Quello sguardo sorpreso e limpido si è impresso nello spazio e anche nella mia memoria. E poi l’esperienza indimenticabile di scavare con Clementina Panella (meno di un metro, ma nella stratificazione più studiata dei Fori) per installare al centro della Meta Sudans Augustea la fontana di Sislej Xhafa: l’idea che lì vi fosse uno dei cippi del pomerium ha connotato simbolicamente la rifondazione artistica e concettuale di Roma».

«Come te, Roma, niente»: l’ha detto un viaggiatore nel Medioevo, lo troviamo nel titolo di una grande mostra d’arte d’oggi. Più che eterna, forse Roma è una città infinita? Ovvero offre illimitate possibilità di lettura?

«Roma è la città sacra. Ce lo raccontano le fonti antiche: il solco pomeriale della città quadrata che non poteva essere varcato se muniti di armi, vietato ai violenti e agli omicidi. Ma Roma è, prima di ogni altra cosa, lo spazio concettuale che ha il dono e il potere di umanizzare tutto: qualsiasi esperienza giunga a Roma, si trasforma in altro, che sia un pensiero filosofico (penso allo stoicismo) o una setta religiosa giudaica (mi riferisco al cristianesimo). Per non menzionare poi le esperienze storiche seminali generate dalla città eterna: il fenomeno dello spolia, la creazione di un mito del potere, la supremazia attiva della religio, la strutturazione di lex e ius (fattori chiave nella genesi del capitalismo moderno), sono soltanto un accenno alle infinite chiavi di lettura della città eterna. Nell’immaginario globale, Roma è lo sforzo della storia per sopravvivere a se stessa, uno spazio inclusivo, morbido, forse la città infinita che umanizza il pensiero biotico della nostra specie».

Cosa può dare l’antico al contemporaneo, e cosa il contemporaneo all’antico?

«L’antico offre una possibilità: dare senso alla vita di coloro che hanno attraversato quei luoghi cercando di lasciare anche un granello della propria essenza, un dono accessibile soltanto a chi è consapevole che non esiste soltanto lo hic et nunc, e che resta in ascolto del tempo. Il contemporaneo può rivitalizzare l’antico, restituirlo a noi come un’esperienza vitale, ma soprattutto può riscrivere la storia. Una rilettura prelogica e anarchica dei dispositivi di stratificazione della storia induce lo sguardo a un ruolo attivo, dischiude nuove prospettive concettuali, rivela le infinite storie che ancora dobbiamo scoprire. Questo corto circuito spinge il pubblico a un consumo culturale consapevole e critico. E’ tempo di rimodulare la nostra concezione di cosa sia la cultura, smettere di raccontarci e raccontare la cultura come fosse un’inaccessibile torre d’avorio. Cultura è il senso che imprimiamo alle nostre scelte, alle nostre azioni: l’antico lo rivela, il contemporaneo lo spiega. Per tutti gli intellettuali nostalgici, artificiosi, manieristi che guardano alla conoscenza come un’arma di potere, che seguono il principio del divide et impera, antico e contemporaneo inclusi, il tempo è finito.

Questa è una nuova era, il principio della non-separazione, un percorso politico e culturale che ridefinirà l’identità del patrimonio storico-artistico e archeologico, un modello prototipale per riprendere la narrazione della storia da nuove prospettive».

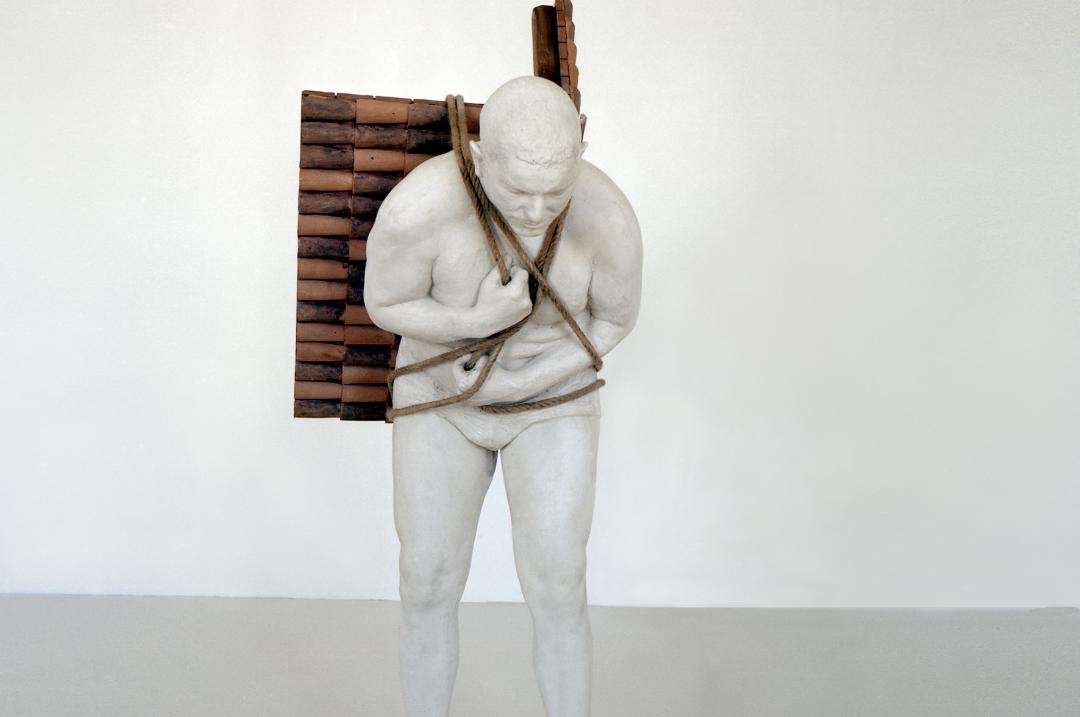

Lo Stadio Palatino, in primo piano l'opera di Gianni Politi

Raffaella Frascarelli

Altri articoli dell'autore

54 artisti, viventi, di cui 16 under 35 e 45 alla prima partecipazioni, 187 opere su circa 2.000 metri quadri espositivi, con un’alta percentuale di produzioni site specific. Tutti i numeri di Fantastica, la 18ma Quadriennale d’arte, annunciati oggi a Roma

La mostra alla Galleria Borghese si presenta come un poema in cui l’artista afroamericana ha puntato più sul nascondimento delle opere che sulla loro rivelazione evidente

Il Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma festeggia con cinque mostre che spaziano da Douglas Gordon a Nacho Carbonell, dagli stadi alla Galleria Pieroni

Si snoda in varie sedi di Roma, da Conciliazione 5 a Santo Spirito in Sassia, il nuovo appuntamento promosso dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede, presieduto dal cardinale José Tolentino de Mendonça