Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliCecilia Alemani sceglie la triade Andreotta Calò, Cuoghi e Husny-Bey in rappresentanza degli artisti italiani alla Biennale di Venezia del 2017

Quando Cecilia Alemani, commissaria del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia 2017 dichiara che «non esiste l’arte italiana, ma gli artisti italiani» prende ampiamente le distanze da qualsiasi tentativo di delineare un’identità stilistica, tematica, sentimentale, comportamentale ecc. all’interno di una mostra; respinge non solo qualsiasi idea di «codice» identitario, quello ipotizzato, dichiaratamente o meno, dai suoi due immediati predecessori, Bartolomeo Pietromarchi nel 2013 e Vincenzo Trione nel 2015, ma anche la tentazione, forse indotta dall’ampia metratura del Padiglione nazionale all’Arsenale, di approfittare della Biennale per costruire una «mostra nella mostra». Impresa che, a proposito di arte italiana, riuscì soltanto, con eccellenti risultati «scientifici» e insieme spettacolari, ad Achille Bonito Oliva nel 1993, quando concertò nel Padiglione Italia di allora (vale a dire quello originario, ubicato ai Giardini, da tempo rinominato Padiglione Centrale, una delle sedi della mostra internazionale) l’«Opera Italiana», viaggio tra storia, passato prossimo e attualità nell’arte del Bel Paese, con la partecipazione di una cinquantina di artisti. La danza dei dervisci nella sala di Aldo Mondino resterà una delle immagini indimenticabili nella storia della Biennale di Venezia.

Il numero di artisti espositori è diventato uno dei principali temi di discussione da quando, nel 2007, l’Italia è rientrata in possesso di un suo padiglione, dopo la clamorosa abolizione operata da Harald Szeemann nel 1999 (per rimediare si decise di assegnare il Leone d’Oro a una sorta di padiglione «rosa» diffuso all’interno della mostra internazionale, composto da Bonvicini, Esposito, Lambri, Pivi e Toderi). Dopo il «confino» al Padiglione Venezia, nel 2007 l’Italia riebbe un suo spazio autonomo, affidato per l’occasione a Ida Gianelli che, analogamente a quanto fanno i commissari dei principali padiglioni nazionali, limitò la scelta a due artisti, Giuseppe Penone e Francesco Vezzoli. Le marcate differenze anagrafiche ed espressive tra i due dissolsero immediatamente qualsiasi dubbio circa un eventuale, bizzarro tentativo di organizzare un duetto: si trattò molto chiaramente di due distinte mostre personali.

Fu il duo Luca Beatrice-Beatrice Buscaroli, nel 2009, a inaugurare la serie di «mostre nelle mostre», con l’invito esteso a venti artisti. Vittorio Sgarbi, curatore nel 2011, ne chiamò 276 a Venezia, scelti da una commissione composta da altrettanti membri, scelti in vari ambiti delle arti e dei mestieri, dalla letteratura alla filosofia, dal cinema al giornalismo. Ad essi si aggiunsero quelli riuniti nelle varie sezioni regionali. Il risultato fu che, da allora in poi, per almeno dieci anni, sarebbe stato difficile trovare in Italia un artista o presunto tale che non avesse mai partecipato alla Biennale; soprattutto emerse visivamente la scarsa o nulla familiarità con le arti contemporanee di intellettuali non addetti ai lavori, nonché una rete di amicizie personali, simpatie, abbagli, che provocarono un’ammucchiata di professionisti e dilettanti, geniali protagonisti delle neoavanguardie e inflessibili tradizionalisti, artisti riconosciuti e pittori della domenica o poco più. Si incontravano, nei giorni della vernice, pittori figurativi che alla Biennale non avevano mai messo piede e che chiedevano ai visitatori abituali indicazioni sul percorso per raggiungere l’Arsenale. Di sicuro emerse una «mappa non autorizzata» dell’arte italiana. Pietromarchi e Trione, invitando rispettivamente 14 e 15 artisti di diverse generazioni, da un certo punto di vista tornarono al modello dei Padiglioni Italia d’antan, quelli dei primi decenni della Biennale, il secondo recuperando anche il criterio delle sale personali, sia pure, idealmente, correlate dal predetto «codice».

Curiosamente, è toccato a Cecilia Alemani, moglie e talora «consigliera» di Massimiliano Gioni, il curatore che con il suo «Palazzo Enciclopedico» diede vita a una delle più bulimiche biennali che si ricordino, riportare all’ordine il Padiglione Italia. Gli artisti sono tre, Giorgio Andreotta Calò, Roberto Cuoghi e Adelita Husni-Bey, soltanto perché lo spazio a disposizione è tanto e quindi difficilmente gestibile da un numero minore di autori. Il criterio è nuovamente quello internazionale, che mette in vetrina, nazione per nazione, pochi artisti e non collettive che lasciano sempre il sospetto di «compensi» distribuiti in maniera abbastanza ecumenica da non scontentare settori e catene galleristici e mercantili troppo ampi, concependo, su teorie curatoriali, padiglioni Italia fieristici e «campionari».

Cecilia Alemani ha detto che i tre sono stati scelti anche in base alla fascia generazionale, comune a commissaria e artisti; forse con l’implicita ammissione che per comprendere e «abbracciare» senza false interpretazioni o fasulle dichiarazioni d’amore l’arte del presente è meglio avere più o meno l’età di chi la crea. Un’affermazione, quest’ultima della Alemani, comunque «pericolosa». Sebbene questi non siano tempi che lascino spazi a nostalgie, anacronismi e romanticismi, chissà che il curatore non abbia deposto, almeno in questa occasione, il suo sin troppo dispotico e pragmatico ruolo per riscoprire, sia pure parzialmente e solo per qualche mese, l’antica e un po’ rimpianta figura del critico militante? Le si perdonerebbe persino la strizzatina d’occhio al pubblico sensibile alla politica e al politicamente corretto con l’invito della italo-libica (ma newyorkese) Husni-Bey.

Biennale 2017: Cecilia Alemani. Foto Marco De Scalzi

Biennale 2015: Vincenzo Trione

Biennale 2011: Vittorio Sgarbi

Biennale 2013: Bartolomeo Pietromarchi

Biennale 1993: Achille Bonito Oliva

Biennale 2009: Beatrice Buscaroli e Luca Beatrice

Biennale 2007: Ida Gianelli

Altri articoli dell'autore

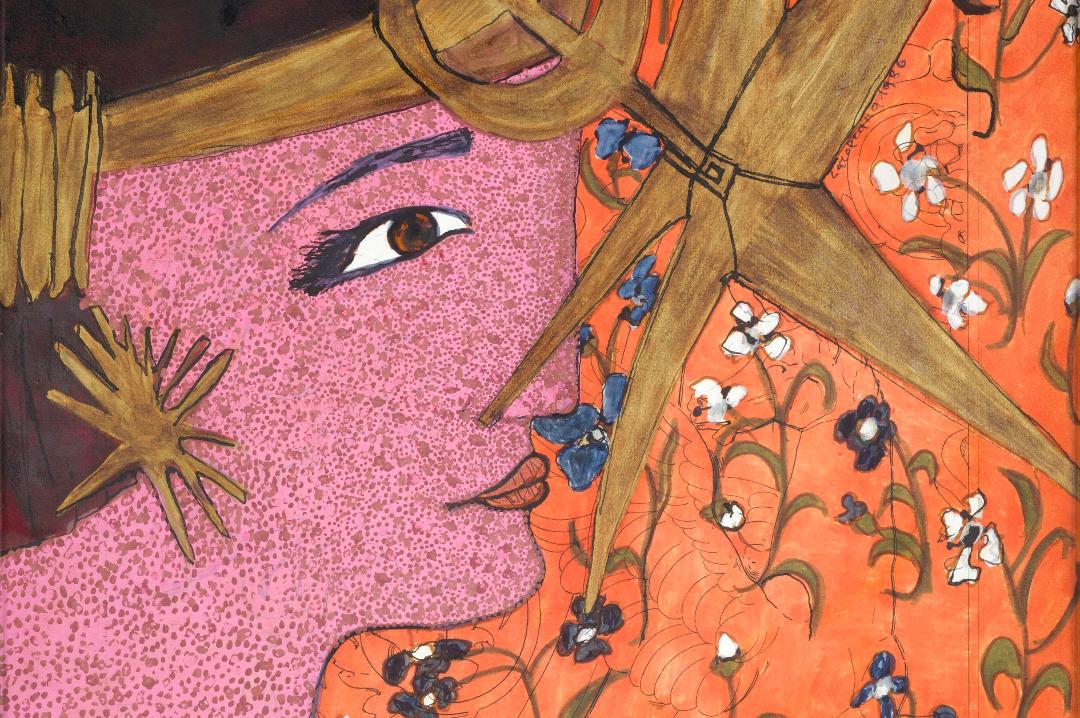

100 opere in una retrospettiva al Museo di arti decorative Accorsi-Ometto: dagli acquerelli autobiografici degli anni ’30 alle ultime carte, 70 anni di trasgressioni e di «gesti erotici» di un’artista insofferente a ogni etichetta estetica e stilistica

Il 25 ottobre di 100 anni fa nasceva l’uomo che tramutò la pittura in oggetto (e viceversa) e aprì le porte alla Pop art. Il suo impegno sociale, la sua multidisciplinarità, l’interattività e la trasversalità di alcune sue opere e la sua ricerca sul ruolo dell’immagine sono tra gli elementi che lo rendono particolarmente attuale

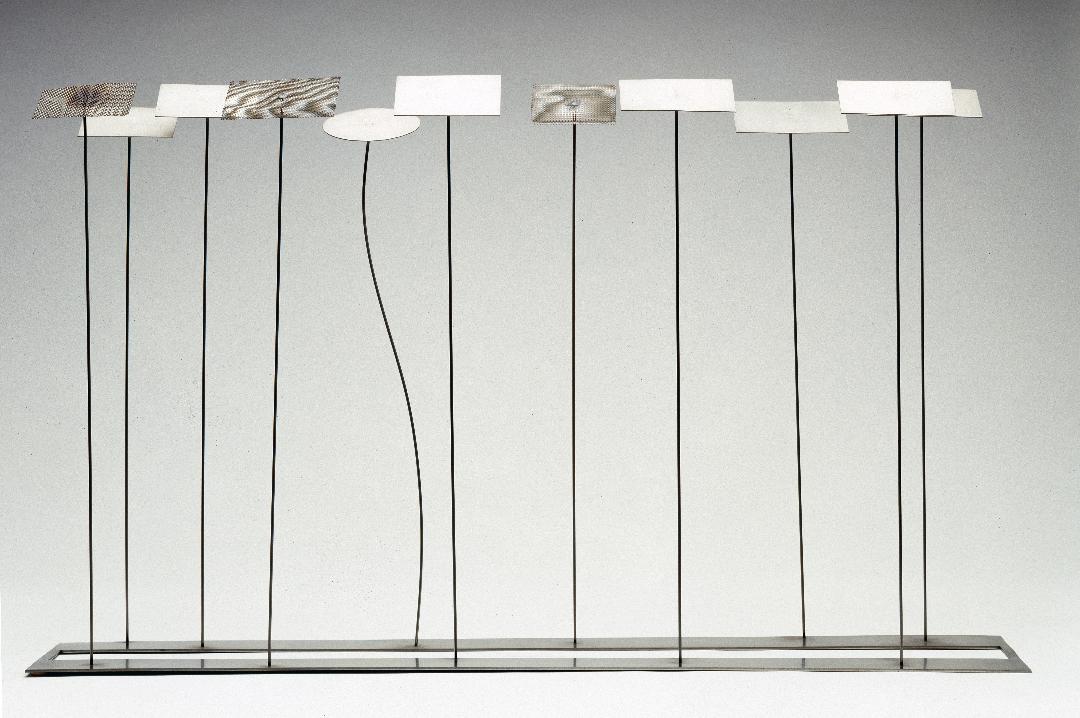

53 anni dopo la storica mostra alla Gam di Torino, lo stesso museo dedica all’artista originario di Rovereto una retrospettiva con oltre 150 opere

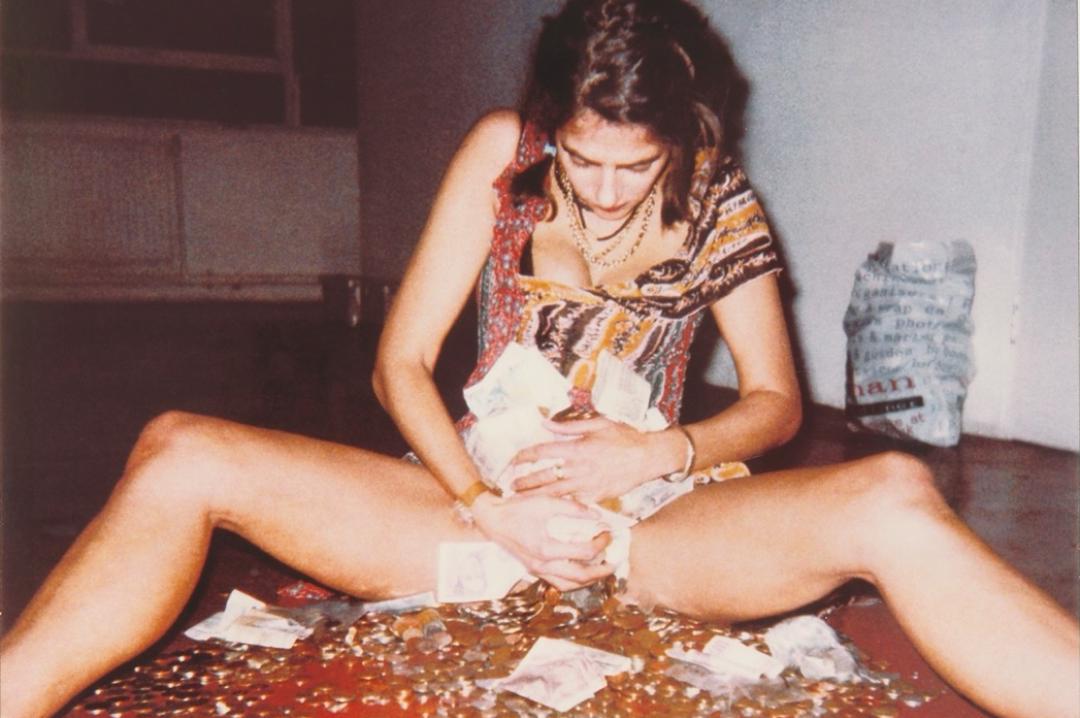

Sin dall’inizio l’artista britannica lavora su un unico soggetto: sé stessa, il suo corpo, i suoi desideri, il suo dolore. Eppure, l’ex (?) bad girl riesce a parlare a tutti, forse più di quanto non facciano molte ambiziose opere politicamente corrette esposte alle «etnobiennali» di oggi