Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Andrea Viliani

Leggi i suoi articoliARTICOLI CORRELATI

«Latitudine Napoli-New York», così il gallerista Lucio Amelio sintetizzava, nel 1983, il ruolo di Napoli nella geografia artistica contemporanea: «C’è una linea che congiunge Napoli e New York, quella che sull’Atlante segna la latitudine. Ma al di là di questa collocazione geografica, esiste una stretta somiglianza, una reale affinità». Il nome stesso della città di Napoli, fondata da coloni greci, significa, in greco, «città nuova». Guardatevi intorno, e capirete perché l’artista dei graffiti Keith Haring, che a Napoli arrivò proprio nel 1983, qui si sentiva come se fosse a New York.

Arti visive, letteratura, cinema, musica, teatro... qui tutto si è mescolato, reagendo a secoli di dominazioni straniere, che hanno lasciato le loro molteplici tracce anche nella lingua e nei comportamenti, e definendo i margini porosi (queste, del resto, sono terre vulcaniche) di quella che definiremmo oggi un’attitudine interdisciplinare e multiculturale. Lo stesso Amelio, invitando nel 1980 l’artista concettuale tedesco Joseph Beuys a intervenire all’inaugurazione della mostra napoletana del King of Pop, Andy Warhol, aveva a suo modo già fatto cadere a Napoli (con almeno un decennio di anticipo rispetto alla caduta del muro di Berlino nel 1989) ogni separazione fra etiche ed estetiche opposte. E, sempre qui, proprio Beuys aveva affermato che forse solo a Napoli sopravvive ancora il concetto di «popolo» e che la «Rivoluzione siamo Noi», in quanto azione collettiva che può «scolpire» la società e la storia, come se ogni donna e ogni uomo fossero degli artisti.

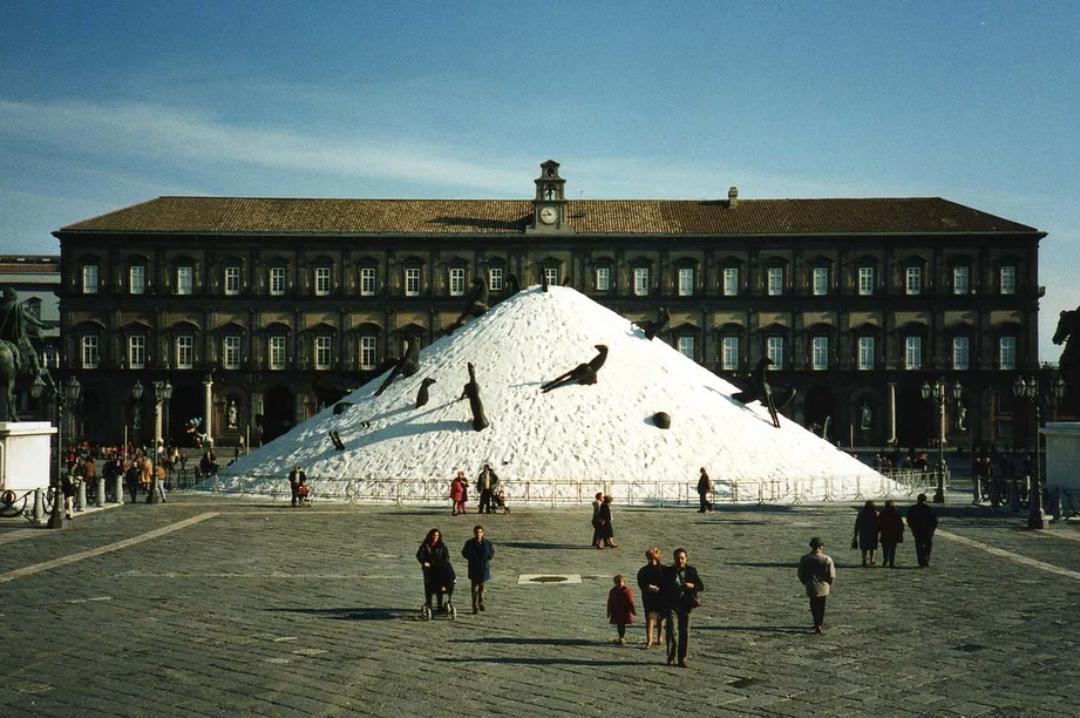

Anche per questo a Napoli i musei di arte contemporanea sono esistiti ben prima di essere stati istituiti ufficialmente: nel consapevole «azzardo», per esempio, con cui Raffaello Causa e Nicola Spinosa allestirono nel 1978 alla Reggia di Capodimonte, fra Caravaggio e i Caravaggeschi, il «Grande Cretto Nero» di Alberto Burri (accettandone poi la donazione permanente); o nella collezione «Terrae Motus», con cui ancora Amelio chiamò a raccolta i principali artisti contemporanei per ricostruire e condividere un nuovo patrimonio di opere e valori con cui reagire alla disgregazione delle relazioni e alla distruzione culturale causati dal terremoto dell’Irpinia del 1980; o nelle grandi commissioni di arte pubblica del programma «Piazza dell’Arte» (1995-2009) in Piazza del Plebiscito e delle Stazioni dell’Arte della metropolitana cittadina, che il suo curatore Achille Bonito Oliva ha giustamente definito il «museo obbligatorio» di Napoli, in quanto accessibile e percorribile da tutta la cittadinanza. Ma gli esempi sarebbero molti altri, nelle grandi scenografie d’artista che hanno caratterizzato le stagioni liriche del Teatro di San Carlo e nell’unico festival italiano dedicato alla riflessione sul fare artistico, Artecinema, curato dal 1996 da Laura Trisorio.

Questo ecosistema storico ha contributo a rendere l’arte contemporanea a Napoli, più che in qualsiasi altra città, un’esperienza radicale e al contempo un’abitudine quotidiana. Il mercato dell’arte e le reti delle istituzioni museali hanno contribuito in modo sistematico a questo profilo (e andrebbe citata, a proposito del graduale avvicinamento a un sistema museale, la pionieristica adesione nel 2003, grazie ad Angela Tecce, del Polo museale di Capodimonte-Castel Sant’Elmo alla rete Amaci), ma lo hanno sempre fatto in responsabile sinergia con questa «big picture», come se si trovassero di fronte a un «quadro» civile e culturale ben più grande e stratificato rispetto ai singoli contributi che gli danno forma e colore. Basta pensare al ruolo delle gallerie e dei collezionisti, che in molti casi sono divenuti veri e propri coautori della storia dell’arte a Napoli. Prima di aprire la sua galleria nel 1971, fu infatti la giovanissima Lia Rumma a organizzare nel 1968 (con il marito Marcello, imprenditore culturale ante litteram) la prima mostra pubblica del movimento dell’Arte Povera, che si sarebbe poi spesso incontrata a Napoli con il suo supposto contrario, la Transavanguardia. E la stessa Rumma ha donato nel 2022 la sua collezione di arte italiana a Capodimonte, dando una magistrale prospettiva al percorso avviato da Causa e Spinosa nel 1978 e coadiuvato, a partire dal primo ciclo di mostre (1985-91), dagli stessi galleristi e collezionisti napoletani, fra cui primi inter pares Graziella Lonardi Buontempo, la stessa Rumma e Alfonso Artiaco (traferitosi da Pozzuoli a Napoli nel 2003).

Andy Warhol, «Vesuvius», 1985, donazione di Lucio Amelio. © Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli

Nel frattempo avevano aperto o apriranno gli studi, le case archivi e le fondazioni di numerosi collezionisti cittadini, come Giuseppe Morra (che dal 1974 ha reso Napoli una capitale delle pratiche artistiche più intersezionali, a partire da quelle performative) e Maurizio Morra Greco (unicum italiano anche per l’attenzione, con il progetto EDI Global Forum, al ruolo dell’educazione nelle pratiche artistiche e istituzionali). O la Fondazione Made in Cloister (esemplare progetto di rigenerazione urbana in una città, in questo senso, dalle infinte potenzialità).

Ma soprattutto di artisti cittadini si dovrebbe parlare in questo racconto della scena artista napoletana, perché, a fronte delle logiche ufficiali, a Napoli l’arte si è sempre fatta da sé, nella convivenza e condivisione da parte degli artisti stessi delle proprie necessità e delle proprie visioni: dai Teatri Uniti fondati nel 1987 da Mario Martone, Antonio Neiwiller e Toni Servillo (unendo Falso Movimento, Teatro dei Mutamenti e Teatro Studio di Caserta) al Gridas di Felice Pignataro operante prima a Secondigliano e poi a Scampìa, dal Sam-Spazio Aperto Multimediale di Giulia Piscitelli, Lorenzo Scotto di Luzio e Pasquale Cassandro al Flip Project Space di Federico Del Vecchio, per limitarsi a esempi il cui racconto è in seguito confluito nelle programmazioni del museo d’arte contemporanea per antonomasia, e per statuto, di Napoli e della Regione Campania: il Madre, Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina.

Il Madre inaugurò nel 2006 sotto la direzione di Eduardo Cicelyn, che con il curatore Mario Codognato ne determina l’immediato posizionamento internazionale. Esso è stato poi diretto dal sottoscritto, sotto la presidenza di Pierpaolo Forte (che con «Progetto 21», Madrescenza e i Matronati attua un’estesa politica di coinvolgimento del territorio e di trasformazione del museo in una forma di conoscenza pubblica) e Laura Valente (che ne amplia il ruolo di attore socialmente responsabile). A seguire la direzione di Kathryn Weir, il museo è attualmente diretto da Eva Fabbris. Eppure il Madre, a differenza di quanto avviene in altri contesti italiani, non è tanto il fulcro unitario di un sistema dell’arte di cui è formalmente referente, quanto l’ennesimo snodo di un rizoma articolato che attraversa tutta la città e la sua storia (giusto perché la contemporaneità dell’arte, a Napoli, non la fa mai la cronologia): un rizoma che dal V«esuvius» (1985) di Warhol arriva a quello di Wade Guyton (2017), dalla mostra «Pompei@Madre» al programma «Pompeii Commitment» (2020-in corso), dai «white cube» alle sale decorate dagli artisti come se fossimo in un antico palazzo nobiliare. Un rizoma infrastrutturale ma anche politico, che dal «rinascimento» bassoliniano (1993-2010) ha saputo integrarsi nell’accurata messa a sistema operata da Stefano Caldoro per aggiornarne e sostenerne la missione nel corso del tempo, in una Napoli destinata a diventare attrattore turistico globale. E così via. Quella che ci troviamo a raccontare è infatti una storia di opere e di mostre, ma soprattutto di persone, incontri e confronti, di una comunità fluida ed eterogenea seppur coesa, nella sua visione e visionarietà.

Per questo Napoli è restata una capitale (e un capitale) culturale anche quando ha smesso di esserlo storicamente: un palinsesto in cui si può andare avanti e indietro nello spazio e nel tempo, scendere in profondità e risalire in superficie, fare sintesi delle contraddizioni, accogliere le differenze biografiche e le epistemologie alternative, in cui la cultura non è una prerogativa delle élite, ma un diritto e un dovere rivendicato per tutte e tutti. A questo proposito: mi è stato raccontato da Ettore Spalletti che, quando il suo tassista scoprì che era un grande artista venuto a Napoli per una mostra, non gli fece pagare la corsa; o provate a entrare in un bar napoletano con Mimmo Jodice, al cospetto del quale i clienti si fermano per confidargli che hanno iniziato a fotografare... grazie a lui.

Ecco perché il contemporaneo a Napoli non lo troverete solo nelle istituzioni o nelle occasioni deputate: c’è sempre stato, ed è ancora dappertutto. Qui l’arte contemporanea può essere, in effetti, popolare, come aveva intuito Beuys? Chiedetelo proprio agli artisti... Un invito a Napoli è qualcosa di così attraente che è difficile non accettarlo, perché poter far parte di questa storia millenaria, e poterla interpretare dandole continuità nel presente, altrove non accade, o non accadrà mai con la stessa naturalezza.

Allora Napoli è davvero, al contempo, l’unica città antica che non sia andata in rovina venendo sepolta (come scriveva Curzio Malaparte) ma anche una città che sa essere ancora «nuova». In effetti basta guardare sulla carta geografica per scoprire che Napoli sorge (e continua a risorgere, ogni volta) sullo stesso parallelo di New York!

Andrea Viliani, oggi direttore del MuCiv-Museo delle Civiltà di Roma, è stato direttore del Museo Madre di Napoli dal 2013 al 2019

Lia e Marcello Rumma

Ettore Spalletti e Lia Rumma

Lia Rumma e Giovanni Anselmo, Napoli, 1974. Courtesy Archivio Lia Rumma

Lucio Amelio al City Hall, Napoli, primo aprile 1980. Photo © Fabio Donato