Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Redazione GdA

Leggi i suoi articoliChe cosa pensa di un museo della moda in Italia? Non riconoscerebbe la moda come fenomeno culturale e non solo economico e di costume?

Benedetta Barzini «I musei sorgono quando già esiste una consapevolezza espansa rispetto alla questione del semplice “abbigliamento”. È difficile dire se sarebbe possibile uscire dall’abbinare moda a “frivolezza” attraverso l’istituzione di un museo nell’attuale situazione. La cultura si sedimenta nel tempo. Se oggi in Italia un giovane vuole studiare moda viene visto come uno che non vuole fare niente e deriso dagli amici: questo la dice lunga su quante tappe deve fare questo Paese per considerare la moda come una disciplina di tutto rispetto».

Gisella Borioli «Sono anni che spero e sogno che un museo della moda in senso lato, moderno, innovativo, formativo, multiculturale venga realizzato per valorizzare questa importante branca della creatività che tutto il mondo ci invidia e che genera e riflette significative rivoluzioni ed evoluzioni artistiche, sociali, culturali ed economiche. E persino politiche e tecnologiche».

Patrizia Calefato «La moda è un fenomeno culturale, soprattutto in Italia dove racconta molto della storia nazionale, almeno dal dopoguerra a oggi. Solo che troppo spesso a parlare di moda sembra che debbano essere soltanto gli economisti e i giornali che inseguono le “celebrities”. E invece la moda, come fatto culturale, è già studiata e insegnata nelle Università, anche in Italia, come un fenomeno analizzabile in chiave sociologica, semiotica, artistica. Un Museo della Moda darebbe un senso alto e unitario a questo che è a tutti gli effetti un settore della cultura».

Roberto Capucci «Sì, potrebbe cambiare la percezione ma solo se venisse fatto un lavoro strategico che divida i due mondi (il prêt-à-porter e l’alta moda) che sono due situazioni distinte per tipologie produttive, per ricerca di stili, per investimenti e per ritorni economici. Il prêt-à-porter privilegia gli aspetti commerciali della moda, deve evolvere ogni stagione con una nuova produzione ogni quattro mesi, deve seguire il trend di vip e di personaggi per influenzare i clienti che si sentono attratti da quei modelli di vita e di stile. L’alta moda è storia, ricerca, sperimentazione, è stimolo e conoscenza; per me è come mischiare il sacro con il profano».

Lapo Cianchi «Premesso che qualche mese fa, a Firenze, è stato inaugurato il Museo della Moda di Palazzo Pitti, parte del polo delle Gallerie degli Uffizi, un’istituzione nazionale aiuterà a rivalutare complessità e valore culturale della moda, creando un luogo di comunità in cui chiunque possa riconoscersi. Questo a patto che la sua attività sia continua, di alta qualità e di respiro internazionale, con un’accorta combinazione di progetti colti e più popolari. La moda vive una fase contraddittoria: da una parte è in crisi la sua funzione di educazione all’ordine sociale ed estetico; dall’altra, soprattutto tra i giovani, diventa sempre più un mezzo di espressione, sostituto di altri linguaggi. Non a caso le mostre di moda sono molto visitate: basti pensare al successo che la mostra di Alexander McQueen riscosse qualche anno fa al Metropolitan di New York».

Jacopo Etro «Le grandi capitali della moda hanno già un loro museo della moda o un dipartimento moda all’interno di una struttura più articolata, basti pensare al Victoria and Albert Museum a Londra. Moda non significa solo business sociale, ma soprattutto cultura legata alla storia, all’arte e al folklore delle diverse popolazioni; cultura del mondo tessile che a tutti gli effetti è senza dubbio maggiormente radicata in Italia che in altri luoghi».

Maria Luisa Frisa «Non è solo questione di rendere la moda un fenomeno culturale. Un museo della moda è fondamentale per ricostruire le storie della nostra moda, mettere in fila i protagonisti, le aziende, i marchi dimenticati, per chiarire quali sono le qualità che ci definiscono. È importante che siamo noi a chiarirci chi siamo, che noi ci assumiamo la responsabilità di definirci. Anche per cambiare, per evolvere. Se non sappiamo chi siamo, è difficile immaginare di disegnare nuove traiettorie. Un museo non è solo un luogo del passato, ma è soprattutto il punto di partenza per ragionare sul futuro».

Adriana Mulassano «Credo che l’Italia, pur essendo riconosciuta con la Francia come il Paese numero uno sia per lo stile sia per la qualità della moda che produce, ne abbia sempre sottovalutato il valore artistico e culturale. L’atteggiamento delle istituzioni in particolare e dell’utenza in generale è stato fin dagli anni Ottanta (che segnarono l’ingresso trionfale del Made in Italy nel mondo) quello di considerare il fashion una specie di “Barnum” del lusso e della vanità. Visione errata e contraddetta dai fatti: la moda fin da allora rappresenta con il turismo e il food la voce più importante del prodotto interno lordo del nostro Paese. È per questa ragione che reputo indispensabile un vero e serio, ancorché tardivo, interesse nella creazione di un vero polo museale».

Sonia Perfetti «Credo che per Milano, considerata la capitale della moda italiana, sarebbe importante. Però, come sappiamo, i musei cosi specifici non hanno vita facile e anche i più prestigiosi, a livello internazionale, soffrono e hanno momenti di splendore solo quando attivano mostre straordinarie. Io credo che la moda sia una cosa “viva” che se viene racchiusa in una serie di teche perde gran parte del suo fascino. Per questa ragione non definirei mai “museo” uno spazio dedicato alla moda. L’idea deve essere molto innovativa».

Un museo avrebbe effetto anche sul sistema moda nel suo complesso? Barzini «Il “sistema moda” pensa soprattutto al guadagno. Un museo che sorge con finanziamenti privati sarebbe utile solo al sistema stesso, ma non darebbe certo dignità a questa disciplina. Lo Stato ancora non riconosce il valore della moda, voce di vera e propria arte e non solo di artigianato».

Borioli «Un moderno museo deve produrre cultura, cioè conoscenza: del passato, del presente, del futuro; dei grandi protagonisti e delle nuove leve; delle radici storiche e delle ultime ricerche; dei fenomeni sociali che trovano eco nei cambiamenti di costume; delle interazioni tra i linguaggi della moda, della musica, del web, dell’arte, dello sport, del design, del cinema eccetera. Deve essere un luogo di informazione e di formazione, che interessi i giovani, gli addetti, i curiosi, gli appassionati. Ma anche gli adulti, i nostalgici, gli artigiani, i fabbricanti, gli imprenditori, gli operai, i commercianti e persino i bambini, perché alle cose belle bisogna abituarsi fin da piccoli. Il sistema moda, ma anche quello del turismo, ne sarebbe certamente avvantaggiato».

Capucci «Il museo è una cosa, il lavoro un’altra. Il prêt-à-porter serve anche a far crescere i giovani nel mondo del lavoro e a creare nuove competenze poiché è in continua evoluzione, mentre l’alta moda è un discorso di storia, di cultura del vestire, di racconto dei cambiamenti dei modi e dei costumi della società».

Cianchi «Certo, una più profonda consapevolezza della propria posizione nella società, non limitata ai fatturati e all’occupazione (che pure contano, eccome!) e un più forte senso, diffuso tra i diversi attori della moda, di far parte di un vero e proprio sistema strutturato. Orgoglio, visione, senso di responsabilità: la cultura ha ancora la forza di agire su questi sentimenti».

Etro «Sicuramente darebbe all’Italia (e dunque a Milano) la posizione e l’immagine che le spetta. Renderebbe la moda più democratica: farebbe sì che tutti capiscano il lavoro, anche artigianale, che esiste dietro a ogni prodotto, permettendo di avvicinare maggiormente il consumatore finale».

Frisa «Sarebbe assolutamente fondamentale per disegnare nuove traiettorie. E poi funzionerebbe ovviamente (ma questo ce lo ha insegnato Diana Vree-

land prima di tutti) come una fucina di tendenze. Recuperare narrazioni che provengono dal passato è un modo per alimentare nuove idee».

Mulassano «Sicuramente sì. E ne sono la prova Paesi come l’America e l’Inghilterra nei quali prima sono nati qualificatissimi musei della moda e dopo attività produttive di gran lunga inferiori alla nostra. Senza nulla togliere allo sportswear americano o all’originalissimo “street style” inglese, rifiutiamo paragoni impropri con il nostro prêt-à-porter e la nostra couture!».

Perfetti «Il “non museo” potrebbe diventare punto di riferimento per gli operatori del settore e non solo (studenti, collezionisti, appassionati...) e flirtare con tutte le mostre d’arte che si tengono in città».

Molti operatori della moda hanno realizzato il proprio museo: quale valore aggiunto avrebbe invece un museo «nazionale»? Barzini «Vi è molta ignoranza, dal punto di vista culturale, nel mondo degli affari del sistema moda. Se sono sorti musei, è stato solo per fare comunicazione. La questione riguarda anche alcuni imprenditori che si fingono interessati all’arte e finanziano strutture per mostre o costruiscono negozi usando famosi architetti. Marketing si chiama, non arte».

Borioli «Chissà perché la percezione della moda da parte di politici e amministratori è quella di un fenomeno frivolo, che non tiene conto del suo impatto sociale e economico. I grandi stilisti sono spesso geniali e rivoluzionari, meritano omaggi e visibilità come gli artisti, cui spesso non sono da meno. Questo atteggiamento sospettoso da parte del sistema politico e “pubblico”, la consapevolezza di non essere capiti da chi detiene le leve del potere ha fatto sì che personaggi di prima grandezza come Armani, col suo Silos, o Prada o Trussardi con le loro fondazioni, trovassero altri sbocchi per parlare di moda attraverso gli abiti o attraverso l’arte e fare loro stessi un “servizio pubblico”. Un museo nazionale, importante e ben gestito, accenderebbe i riflettori sul sistema moda globale e sarebbe un regalo alla cittadinanza e ai visitatori internazionali durante tutto l’anno. Oggi si parla di moda solo con le cronache delle sfilata nelle “fashion week” e i cittadini si sentono esclusi dalla kermesse».

Calefato «È vero che molti operatori della moda italiani hanno da tempo musei propri, fondazioni, oppure partecipano alla sponsorizzazione di mostre di moda in spazi espositivi di diverso tipo. Un museo della moda potrebbe però rendere molto più visibile il ruolo culturale del sistema moda. Attraverso la moda, inoltre, un pubblico vasto verrebbe attirato in un luogo, come il museo, magari poco frequentato. Ci sarebbe insomma un ruolo pedagogico che il “Museo della Moda” potrebbe fornire, come succede, ad esempio, ai musei del cinema».

Cianchi «I musei di singole aziende sono sintomo di vitalità e rappresentano un utile allargamento dell’offerta e del materiale sul quale costruire una più ampia riflessione sulla storia e la natura della moda. Certo, non è facile mantenere sempre saldo il confine tra una sincera vocazione culturale e gli inevitabili intenti autopromozionali. Un museo della moda nazionale deve e può rendere conto di fenomeni più vasti, indipendentemente dal potere commerciale, selezionare ciò che ha un valore emblematico, collegare la storia interna della moda all’evoluzione della società, promuovere rapporti con istituzioni culturali, italiane e internazionali».

Etro «I musei creati dagli stilisti sono spesso autoreferenziali poiché focalizzati solo sul proprio Dna. Un Museo della Moda dovrebbe trattare temi più vasti, non solo legati all’abito in sé, ma scavare nel passato e potrebbe approfondire aspetti relativi alle radici della moda italiana: abiti sontuosi dipinti su tele del Seicento, drappeggi ripresi da affreschi del Cinquecento, dettagli dai fondi oro del Tre e Quattrocento. In questo modo il museo nazionale svolgerebbe anche una funzione didattica».

Frisa «Intanto un museo nazionale porrebbe la giusta distanza critica nei confronti degli oggetti e degli immaginari che la moda produce e mette in circolazione. L'atteggiamento di un marchio verso il proprio museo è quasi sempre e giustamente celebrativo, e soprattutto molto parziale. Un museo permette di costruire discorsi più articolati capaci di restituire una visione articolata. È una questione di saper metter in prospettiva le cose. Anche recuperando quei marchi e quei protagonisti che per una ragione e per l’altra non hanno il “proprio” museo».

Mulassano «Se allude, e faccio soltanto due esempi, al Silos di Armani e alla Fondazione Gianfranco Ferré, reputo non soltanto queste iniziative altamente meritorie ma estremamente indicative della mancanza d’interesse delle istituzioni nella cura di patrimoni da tutelare. Ricordo, negli anni Ottanta, il progetto che a Milano Grazietta Buttazzi, curatrice del Castello Sforzesco assieme ad Alessandra Mottola Molfino, curatrice del Poldi Pezzoli, hanno portato avanti per creare un Museo della Moda in quella che era considerata la capitale della moda. Un naufragio totale per mancanza di finanziamenti ma soprattutto di reale interesse da parte di Governo comunale, regionale e centrale. E che dire del tentativo e della volontà di una straordinaria storica della moda, Gianna Piantoni, di creare a Roma un polo museale esaustivo e ricco di donazioni presso il Museo Boncompagni di cui era curatrice? Fallì anche questo per le ragioni di cui sopra… e intanto Parigi sfoderava il Palais Galliera!».

Perfetti «Fare sistema è molto più produttivo per tutti, se si è disponibili, perché si possono diversificare le proposte».

Alcuni dei maggiori marchi italiani appartengono a multinazionali. È un ostacolo per un museo nazionale? Barzini «Non lo so. Penso che forse i grandi gruppi multinazionali oggi preferiscono centrare l’attenzione in luoghi più significativi dell’Italia, come le grandi città asiatiche, ma il loro obiettivo non è mai divulgare sapere. È dimostrare ricchezza. È imporre un marchio. È influenzare la gente».

Borioli «Non dobbiamo cadere nell’equivoco che un museo della moda debba essere una sequenza di brand o di vestiti dell’uno o dell’altro. Un museo della moda contemporaneo deve avvalersi di tutti i mezzi materiali e immateriali per parlare di sé e del rapporto della creazione fashion con il mondo. Le multinazionali dovrebbero essere i primi sostenitori, sarebbe nel loro interesse ridare alla moda, ormai ridotta a mass-market, il valore che merita, che aveva e che ha».

Calefato «Niente affatto. Oggi, certo, tutto è sovranazionale, ma allo stesso tempo la globalità dei marchi, nel caso italiano particolarmente, tiene ferma un’identità (sia pure solo nel nome e nella storia) che dice «Made in Italy» attraverso tutti i suoi pori. Il Museo della Moda italiana sarebbe anche un luogo all’avanguardia che mostra anche come oggi l’identità italiana sia una multi-identità. Il museo non dovrebbe rimanere ancorato a un’idea identitaria chiusa, non dovrebbe “musealizzare” la moda italiana, ma essere un’istituzione in cui la cultura della moda e la vita sono in stretta relazione».

Capucci «Il museo “nazionale” in generale ha il compito di rappresentare l’immagine del Paese e così sarebbe anche con contenuti dedicati alla moda: una curiosità, che non porta stimoli ma sancisce l’importanza di un settore produttivo, di una filiera. I musei privati come le fondazioni ormai esistono e non se ne può prescindere, così come i collezionisti privati».

Cianchi «No, non credo. A parte alcuni episodi sfortunati o di cattiva gestione, gli investimenti esteri nelle aziende italiane sono frutto di un’autentica volontà di sviluppo, di mantenimento dell’identità sia del marchio sia dell’italianità. Che poi è la garanzia del successo economico. Nella moda non è avvenuto, come purtroppo è accaduto in altri settori, che l’ingresso di capitali e proprietà estere fosse determinato da un piano surrettizio di eliminazione di concorrenti».

Frisa «Assolutamente no. Da parte di tutti c’è un estremo interesse ad affermare comunque le qualità italiane della moda, a prescindere dalla proprietà del marchio. È considerato un plus, non un qualcosa da obliterare».

Mulassano «Mai chiudere le porte quando i buoi sono scappati! Comunque, paradossalmente, può darsi che, soprattutto i gruppi francesi che hanno acquistato molti nostri marchi, essendo più culturalmente evoluti nei riguardi della moda, riescano a realizzare ciò che a noi non è riuscito! Certo per l’Italia sarebbe uno smacco ma anche un’occasione da non perdere».

Perfetti «Non saprei. Certo è che l’investimento necessario sarebbe altissimo, perché la moda ha certe esigenze e le multinazionali hanno reali disponibilità: quindi potrebbero essere i partner ideali».

Lei come immagina un museo «nazionale»? Barzini «Lo immagino capace di raccontare i grandi momenti storici italiani che hanno unito le diverse forme d’espressione di arte, letteratura, filosofia creando anche uno stile di abbigliamento. Ma in Europa (non in Italia) la moda si viene formando in quanto tale dopo la rivoluzione industriale, addirittura nell’Ottocento e Novecento. Il resto è costume. Ma il costume racconta molto sulla condizione della donna, sui credi religiosi, sul potere nelle varie epoche. Vorrei che il museo raccontasse perché l’uomo ha un abito solo e la donna centomila...».

Calefato «Il museo della moda non è solo un luogo di conservazione degli oggetti, ma mette alla prova una congiunzione virtuosa tra l’arte e la tecnologia dell’esposizione degli oggetti-merce propri del sistema della moda come sistema di produzione dell’immaginario sociale: dal vestito, alla borsa, alla fotografia, sino a quei segni che creano l’atmosfera del tempo. Che si tratti di un film, di un pezzo musicale, di un brano letterario collegati a un’immagine del corpo rivestito, la moda al museo rimanda ai miti contemporanei che lo spazio museale ricrea o che, nei casi più fortunati, produce in modo originale. Immagino dunque un Museo della Moda italiana con tanto spazio dedicato al cinema, al design industriale, all’ispirazione della moda nelle arti tradizionali (penso a Rosa Genoni con la pittura rinascimentale, ad esempio). Mi piacerebbe molto che questo museo potesse diventare un elemento propulsore rispetto al luogo dove viene realizzato. Vale molto l’esempio del Museo della Moda di Anversa aperto nella città fiamminga nel 2002, che ha funzionato da volano per i grandi stilisti/artisti formatisi in quella scuola, sulla base dell’eredità di Martin Margiela, e ha reso in poco tempo l’antica città dei diamanti una capitale mondiale della cultura vestimentaria».

Capucci «In realtà immagino tre realtà distinte perché solo così si può valorizzare ogni aspetto del settore: il prêt-à-porter, l’alta moda, la moda maschile. Non penso che sia conveniente fare un contenitore unico senza distinzione, rischierebbe di diventare tutto anonimo oltreché noioso».

Cianchi «Senz’altro gli archivi storici e le nuove acquisizioni dovranno essere concentrati soprattutto sulla moda italiana (stili, sartoria, design, manifattura, materiali) con significative presenze della migliore produzione internazionale. L’attività di conservazione dovrebbe però saldarsi a un’attività espositiva che rimetta il passato continuamente in gioco con il moderno e il contemporaneo, per fare del museo una sorta di Kunsthalle dove si scambiano idee, anche controverse e non ancora storicizzate. In altre parole occorre che le due dimensioni temporali (l’eternità del museo e l’incessante transitorietà della moda) si fecondino reciprocamente».

Etro «Un museo vivo dove la cultura possa respirare nuova linfa e che possa offrire mostre interessanti, che presentino temi tratti da correnti differenti del costume e dalla socialità del XX secolo. Uno spazio che abbia diverse sfaccettature, che includa la tradizione tessile italiana e che renda partecipi le nuove generazioni. Un museo multimediale dove si possa essere coinvolti in prima persona, dove il visitatore non sia più un semplice spettatore, ma parte integrante dell’esperienza».

Frisa «Lo immagino prima di tutto come il centro di una rete. Dovrebbe lavorare su un censimento serio degli archivi esistenti (un lavoro iniziato con gli archivi della moda del Novecento, mai veramente messo a sistema) e dovrebbe costituirsi come la centrale in grado di raccogliere gli impulsi che provengono da tutte queste realtà (pubbliche e private). Dovrebbe legarsi all’Università per formare le figure professionali di cui ha bisogno. Dovrebbe avere una programmazione espositiva con una straordinaria estensione vocale, che tenga conto di progetti di nicchia così come di grandi mostre blockbuster. Me lo immagino come un centro di ricerca con una forte identità nazionale e un respiro internazionale. E poi, finalmente, un luogo di tutti dove raccogliere collezioni pubbliche e private che inevitabilmente migrano all’estero».

Mulassano «Fisicamente lo vedrei simile al MaXXI di Roma, moderno e funzionale a una divisione degli spazi fra i vari rami e le varie epoche. Ancora, mi piacerebbe fosse dotato di una grande, completissima biblioteca ricca di volumi e di video di sfilate ed eventi accessibile a tutti gli studiosi del settore e agli studenti. Troverei magnifico che fosse uno spazio vivo, nel quale alternare mostre, seminari, incontri. Uno spazio italiano, aperto al mondo».

Perfetti «Google sta “organizzando” il museo della moda più grande del mondo, accorpando virtualmente tutti i musei dedicati, in un unico spazio, una specie di megasito. Credo che, al di là dei sogni, questo sia il “non museo” ideale. Poi mi piace immaginare qualcosa come uno “spazio cinema” dove fare scorpacciate di film e rileggere i grandi costumisti americani, rivedere le sfilate memorabili di McQueen, tuffarmi in biblioteca, toccare un pannello e rivedere le immagini dei bozzetti di Dior, come ho fatto a Parigi a Les Arts Décoratifs, gustare un’autentica collezione anni Trenta, riassaporare il percorso del grande Valentino. Ma non mi sembrerebbe corretto definire questo luogo “nazionale”: la moda non ha nazioni se non nelle emozioni che sollecita, al di là della sua collocazione. Si potrebbe, per parlare italiano, dedicare uno spazio ai costumi autoctoni, dagli abiti indossati da Lucia Mondella all’abbigliamento sardo, così ricco di suggestioni. Si creerebbe un percorso sul “come eravamo” che metterebbe in evidenza le differenze/affinità culturali del nostro Paese».

Parteciperebbe alla gestione o creazione di un museo nazionale? Barzini «Penso che oggi la moda (scusa, “fashion”) sia stata messa in ombra dal cibo (scusa, “food”) e penso che non è ancora giunto il momento per una sana consapevolezza sul tema in questione. Non si può velocizzare la storia. L’Italia è un Paese con un'alta capacità manuale, inventiva, ma nessuna coscienza nazionale e senso di solidarietà. Finché ognuno porta solo acqua al proprio mulino non ci può essere nessun settore vincente. Un esempio a proposito di “fashion”: come mai l'Italia non ha creato un H&M? O una Ikea? C’era tutto l’indotto sia nel tessile-abbigliamento che nel design. L'argomento è vasto e appassionante. Nessuno però intende cercare le radici del problema. Io sono vecchia e stanca, passo la parola...».

Calefato «Con grande interesse. Ai musei della moda e al rapporto tra moda e arte ho dedicato diversi studi, di recente ne ho anche scritto nel mio libro Paesaggi di moda (Lupetti, 2016)».

Capucci «Sto pensando a musei in tre città diverse come Milano, Roma e Firenze, per creare quello che si chiama il “museo diffuso” che ha anche il compito di stimolare percorsi turistici ad hoc. Se, quindi, fosse così suddiviso, potrei dare un consiglio per un Museo dell’Alta Moda».

Etro «Sarebbe bello poter far parte di un board che riunisce persone con capacità diverse tra loro, perché la diversità è creatività in sé».

Frisa «Assolutamente sì. Il mio ruolo all'interno dell’Università Iuav mi permetterebbe di impostare questo lavoro anche in chiave di ricerca e formazione, e di coinvolgere giovani ricercatori nel progetto. Sarebbe molto interessante. Io sono sempre a disposizione per progetti che valorizzano la moda italiana e la sua storia».

Mulassano «Lo avrei fatto con grande passione... Oggi potrei, data l’età non propriamente verde, mettere a disposizione il mio patrimonio di conoscenza con l’imparzialità di giudizio che soltanto l’esperienza e il tempo mi hanno regalato. Ma in Italia non mancano certamente giovani studiosi di talento ai quali fare da “guru”!».

Altri articoli dell'autore

1 maggio 1983: Umberto Allemandi dà vita a «Il Giornale dell'Arte», una data che segnerà la storia culturale ed editoriale del nostro Paese. 30 giugno 1983: nasce la casa editrice, destinata anche in questo caso a rivoluzionare per sempre il modo di esperire la storia dell’arte. 5 dicembre 2024, un nuovo capitolo di questa gloriosa storia: Intesa Sanpaolo, Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo finalizzano l’acquisizione del 100% dei rami industriali della Società Editrice Allemandi

Dal 2019 è direttrice esecutiva e chief curator dello Zeitz Museum of Contemporary Art Africa (Zeitz Mocaa) a Città del Capo

Intervista a Nicolas Ballario, divulgatore, curatore e comunicatore che ha spesso lavorato con il neo Ministro della Cultura Alessandro Giuli, per iniziare a capire che Ministero sarà

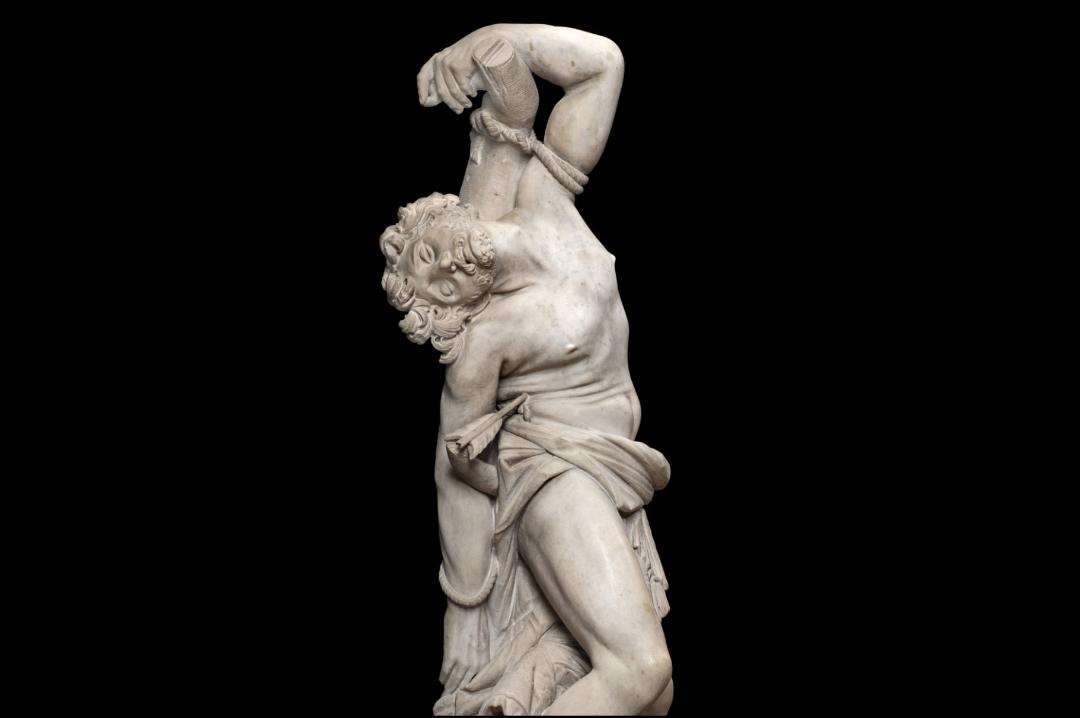

È un «San Sebastiano», opera giovanile commissionata nel 1618 dal cardinale Pietro Aldobrandini. Probabilmente, per complesse vie ereditarie, è passato da Roma a una piccola chiesa francese vicina a Versailles, dov’è attestato dal 1836