Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

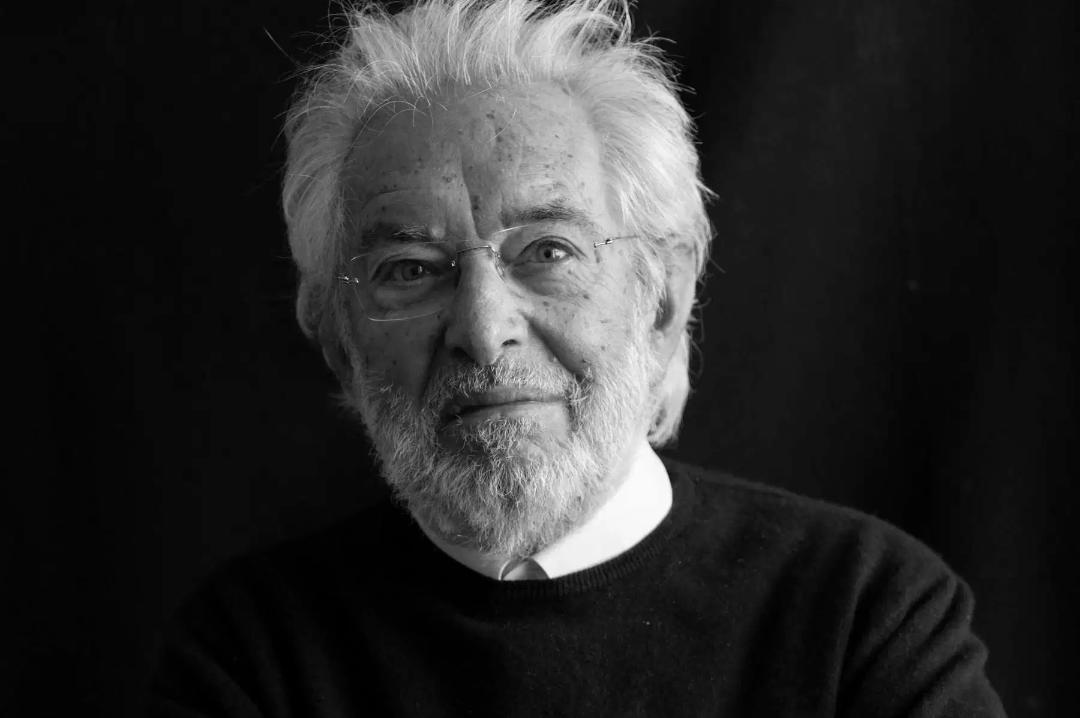

Walter Guadagnini

Leggi i suoi articoliARTICOLI CORRELATI

«Comunque domani le riguarda, vuole rivedere la sua scelta con due tre giorni di distanza per conferma e poi ti invio tutto»: è un messaggio di Barbara Jodice del luglio dello scorso anno, l’ultima occasione in cui ho visto da lontano Mimmo, in un piccolo video che accompagnava queste parole, nel quale sceglieva le immagini per una mostra dedicata al suo splendido lavoro sull’Oasi Zegna che si sarebbe aperta poco dopo a Camera-Centro Italiano per la Fotografia a Torino. C’è molto dell’uomo e dell’artista, in quelle parole e in quel video: anzitutto la presenza ineludibile della famiglia nella sua vita e nel suo lavoro, a partire dalla compagna di sempre Angela, modella nelle prime, amatissime serie realizzate negli anni Sessanta e poi complice e sostegno intellettuale e pratico (ogni telefonata con Mimmo durava fino al punto in cui si parlava di fotografia e di fotografie, di che cosa pubblicare e che cosa e come esporre; appena si passava al lato pratico, questioni di trasporti, assicurazioni, si era certi che la frase sarebbe stata: «Aspetta un momento che ti passo Angela, ti abbraccio»). Poi i figli, Barbara, Francesco e Sebastiano, rubato troppo presto al mondo, tutti attivi in ambiti vicini a quello di papà, talvolta uguali come nel caso di Francesco, tutti capaci di esprimere però intere le proprie individualità, a dimostrazione della libertà e dell’apertura degli insegnamenti, certo non solo fotografici, ricevuti.

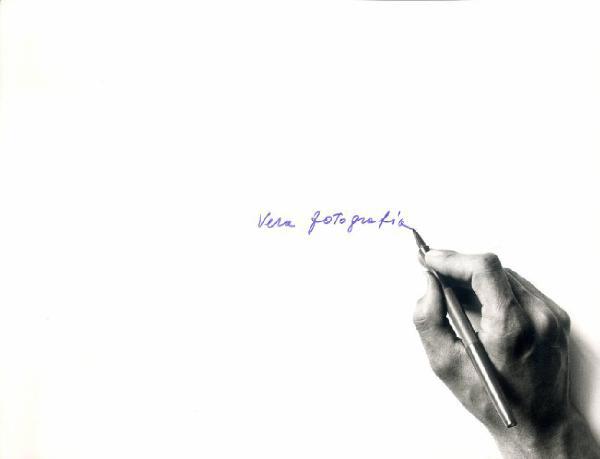

A proposito di insegnamento, è bene ricordare quello proposto, pionieristicamente, all’Accademia di Belle Arti di Napoli per lunghi anni: era motivo d’orgoglio per lui, essere riuscito a far entrare la fotografia all’interno di un’istituzione artistica, e senza dubbio lo è stato, molti anni dopo, anche sapere che il suo Archivio sarebbe entrato nelle collezioni del Museo di Capodimonte, custodito e studiato come merita, ci si augura. Perché questo è stato senza dubbio uno dei leitmotiv della sua vita di fotografo e della sua azione di uomo pubblico (lo fu, con la sua sola presenza e la sua arte, anche se non ne aveva certo il physique du role, schivo e modesto com’era: «Mi sembra che sia venuta abbastanza bene», diceva di sue antologiche zeppe di capolavori), quello di conferire dignità artistica alla fotografia. Cruccio tipico della sua generazione, in particolare in Italia, che si intuiva bene quando parlava con straordinario entusiasmo delle sue opere iniziali, anche di fronte a interlocutori più interessati ad altri momenti della sua ricerca. Sono le fotografie («Vera fotografia» era una delle sue immagini preferite in assoluto) in cui sperimentava un linguaggio vicino a quello delle avanguardie artistiche del tempo, in particolare quella Concettuale, che aveva avuto modo di conoscere, frequentare e documentare nell’oggi leggendario ambiente artistico napoletano degli anni Settanta, tra Amelio, Morra, Rumma, Trisorio, non solo testimone ma compagno di strada e al tempo stesso curioso e affascinato spettatore delle presenze di autentici miti come Beuys e Warhol (dell’incontro con quest’ultimo conservava con divertito orgoglio la macchina Polaroid firmata e dedicatagli dal maestro americano).

Ed è sempre dal confronto con l’arte, quella però del passato questa volta, che nascono le opere sorprendenti dedicate alla pittura barocca (napoletana sempre, come se tutto partisse da e tornasse nella capitale partenopea) e poi il ciclo strepitoso di «Mediterraneo», che si condensa nel volume omonimo pubblicato contemporaneamente in Italia, in Francia e negli Stati Uniti nel 1995. Summa della pratica e del pensiero dell’autore, certo, ma oggi, a distanza di trent’anni, anche uno dei grandi libri che chiudono il Novecento, non solo fotografico: il Mediterraneo di Jodice dice del filo ininterrotto che ha legato terre e persone nel corso dei millenni intorno a un mare e che di quelle terre e persone ha plasmato immagini e identità, comuni nonostante le differenze. Viste oggi, nella struggente bellezza di quei bianchi e neri, di quei movimenti tellurici che nascevano nella camera oscura di Mimmo e che rendevano vive tutte le sue apparizioni, quelle pagine ci pongono davanti al malvagio cambiamento dei tempi, al rompersi di quel filo, all’impossibilità di raccontarlo ancora così, attraverso la sua bellezza e la sua civiltà, troppe volte calpestate, troppe volte dimenticate in questo primo quarto di nuovo secolo. Un libro capitale, insomma, come capitale era stata, qualche anno prima (1984, Ndr), l’avventura di Viaggio in Italia, momento fondativo di una nuova stagione, verrebbe da dire di una nuova coscienza, della fotografia italiana, al quale Jodice aveva partecipato.

È un dato non da poco, guardando a posteriori: pur rimanendo ancorato a una città certo vivace anche culturalmente come poche in Italia ma comunque distante dai centri di produzione e diffusione principali, e pur avendo costruito un suo linguaggio unico e si dica pure irripetibile, caratterizzato da quell’aura metafisica e fuori dal tempo che tutta la critica gli ha sempre riconosciuto, Jodice non è mai stato isolato, è sempre stato protagonista del suo tempo, attore del cambiamento, attraverso una presenza tanto discreta personalmente quanto ineludibile intellettualmente. Fotografo al servizio di altri artisti, insegnante, testimone delle lotte degli anni Settanta, protagonista della scena fotografica internazionale tra anni Ottanta e Duemila, capace di raccontare l’anima delle città come quella degli oggetti più banali, figura di riferimento ideale negli ultimi anni, Jodice non ha mai smesso di amare la fotografia per la sua capacità di inventare il mondo, a partire da una rigorosa disciplina della visione (non amava il sinonimo «scatto» per indicare una fotografia, perché le sue fotografie erano figlie di un processo mentale e visivo lungo e volutamente lento, che iniziava osservando e studiando i propri soggetti e si concludeva in camera oscura, per cui lo scatto era paradossalmente un momento tra i tanti, di certo non il più significativo). «Domani le riguarda», perché non basta uno sguardo a esaurire un grande amore, quello che Mimmo aveva per la fotografia e per la vita.

Mimmo Jodice, «Vera fotografia», 1977

Altri articoli dell'autore

Il 16 maggio 2022 fu inaugurata in Piazza San Carlo la sede subalpina del museo di Intesa Sanpaolo. Più che un progetto una missione culturale e un investimento a 360 gradi: valorizzare, studiare e fare conoscere i nostri grandi autori dal secondo Novecento a inizio nuovo millennio

L’Intelligenza Artificiale ha dominato il 2023, ma milioni di bravi ritoccatori hanno per decenni aiutato dittatori e impostori vari

Nel suo libro l’artista romano offre una lettura fotografica dell’opera dello scultore sardo

Dopo un 2021 ancora di transizione, l’unico dato di vero e indiscutibile rilievo è la valanga di esposizioni dedicate alle donne fotografe, cui ora si aggiungono i quesiti riguardanti i reportage di guerra