Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

La direzione è uguale e inversa. Fondazione Elpis, che con la sua celebre Una Boccata d'Arte porta ogni anno gli artisti a confrontare la loro sensibilità con i piccoli borghi di tutta Italia, gira ora il navigatore e inverte la direzione di marcia. Sono autori provenienti da contesti più periferici a trovare asilo temporaneo a Milano, per una residenza utile ad assorbire suggestioni dalla città. E a provare a restituirle. Esperienza che ha preso corpo nei nuovi spazi di Atelier Elpis per quattro mesi, dove altrettanti artisti hanno vissuto la città come si abita un enigma, entrando e uscendo dalle sue pieghe, ascoltandone i ritmi, misurandone i vuoti. La mostra che ne risulta, A te non resta che abitare questo desiderio, condensa questa settimane in un paesaggio di forme e gesti sospesi, dove l’abitare diventa esercizio di attenzione, pratica di vicinanza, talvolta un atto di resistenza alla città-mercato.

Nel lavoro di Ornella Cardillo la città pulsa come un organismo multiplo. Le sue sculture in metallo e tessuti sono architetture mobili che trattengono tracce di passaggi e feste disperse, dispositivi che si attivano nel movimento e restituiscono al pubblico un’idea di rito come pratica quotidiana. Quelle di Cardillo sono piccole edicole contemporanee (intesa come luogo di passaggio e di incontro tra il tempo antico e quello presente), soglie che custodiscono frammenti di tempo, strutture instabili che sembrano respirare. Quando vengono azionate cambiano assetto e rivelano un lessico fatto di pieghe, cerniere, stratificazioni. In queste forme che si vestono e svestono si avverte il battito di un corpo collettivo, una memoria che non vuole fissarsi ma continuare a oscillare.

Ornella Cardillo, Feste Mobili

Stella Rochetich, Some thirty inches from my nose/ The frontier of my Person goes

Natalya Marconini Falconer rilegge Milano a partire dalle zone d’ombra della sua storia quotidiana. I cedri dei banchi dell’ortomercato, i cavi elettrici Pirelli, le cassette di legno diventano indizi di un racconto fatto di partenze, lavoro e ritorni mancati. Le sue sculture intrecciano bronzo, rame e materiali industriali, lasciando affiorare ciò che la città ha assorbito e poi espulso, energie, migrazioni, corpi che hanno sostenuto l’ideologia dell’efficienza e del consumo. Residual stage non ricostruisce un passato, mostra la sua persistenza. Lo scarto si rivela materia attiva, residuo produttivo, memoria che resiste alle narrazioni ufficiali. Le forme sembrano uscire da un archivio impossibile, sospese tra rigore industriale e fragilità organica.

Giuseppe Lo Cascio affronta le macerie come sintomo e linguaggio di una città che ingoia e rigenera senza mai dichiarare davvero per chi lo faccia. Schedario N appare come un mobile perfettamente riconoscibile, ma il suo interno è sigillato. Non custodisce informazioni, custodisce il loro desiderio frustrato. Al piano superiore Tool #4 Nigredo o M è sempre quella perché non è mai la stessa introduce un’altra presenza enigmatica, un monolite che ospita una betoniera intermittente, un cuore meccanico che lavora e si ferma evocando l’alchimia del nero e la sospensione tra rovina e inizio. Le due sculture abitano l’ambiguità della città-contenitore, che promette trasparenza e produce opacità, e in cui ogni trasformazione può essere letta come abbaglio.

Natalya Marconini Falconer, Residual Stage

Giuseppe Lo Cascio, Tool #4 Nigredo o M è sempre quella perchè non è mai la stessa

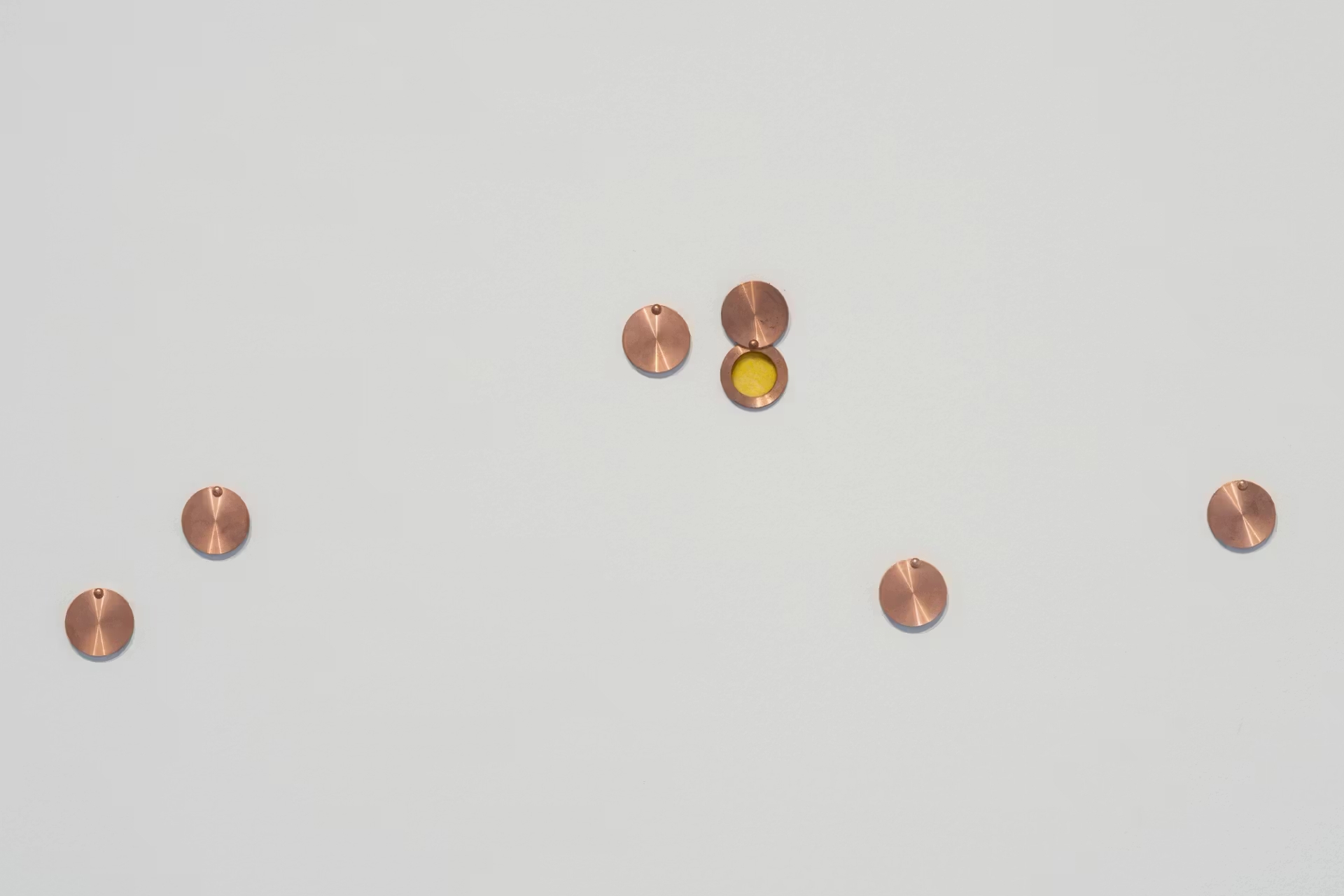

Con Stella Rochetich lo sguardo scivola dalla materia alla sua zona invisibile, l’odore. La sua installazione diffusa di spioncini in rame invita a un ascolto olfattivo dello spazio. Ogni elemento reagisce al contatto, ossidandosi con i residui epidermici di chi lo sfiora. Il corpo, che la modernità ha tentato di deodorare e disciplinare, riaffiora come generatore di tracce. Dentro gli spioncini si raccolgono miscele odorose che richiamano la vita condivisa dei luoghi pubblici, presenze anonime, memorie epidermiche, l’intimità accidentale che ogni città produce senza accorgersene. L’opera organizza la soglia tra interno ed esterno, tra ciò che scegliamo di mostrare e ciò che inevitabilmente lasciamo dietro di noi.

Nel complesso la mostra restituisce una Milano attraversata da forze divergenti, rituali sommersi, memorie industriali, rovine operative, impronte olfattive. Le opere non cercano di rappresentare la città, la lasciano emergere nei suoi interstizi. Abitare diventa un modo per restituire densità a ciò che la velocità urbana tende a dissolvere. Forse il desiderio del titolo coincide con questo invito a frequentare la città con maggiore cura, accettandone le discontinuità e restituendo valore a ciò che insiste ai margini.