Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Laura Lombardi

Leggi i suoi articoliÈ stato avviato il restauro del pulpito di Nicola Pisano, scolpito tra il 1265 e il 1268, avendo come collaboratori, citati nel contratto con l’Opera della Metropolitana, il figlio Giovanni, Arnolfo di Cambio e il non identificato Lapo. L’intervento, affidato alla ditta Nike di Gabriella Tonini e Louis D. Pierelli, è seguito dai restauratori dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, sotto la direzione di un Comitato scientifico composto da un pool di studiosi, docenti e funzionari di Soprintendenza, tra cui Max Seidel, Roberto Bartalini, Alessandro Bagnoli e Maria Cristina Improta.

L’intervento potrà essere seguito in diretta e consisterà in pulitura e riequilibratura delle patine; fornirà inoltre l’occasione per una serie di indagini tese a reperire informazioni sulla genesi dell’opera, sui materiali impiegati e sulla loro stratificazione nei secoli per poi giungere alla ricostruzione virtuale in 3D. L’opera risulta ricoperta da polveri grasse e varie patine, la più antica delle quali è cinquecentesca, come ci spiega Alessandro Bagnoli, che ha presentato l’esito delle sue ricerche in occasione del convegno internazionale di studi sugli amboni istoriati toscani «E la parola si fece bellezza», svoltosi tra Barga, Pisa, Pistoia, Siena e Firenze lo scorso maggio.

Nel 1506 infatti, l’ambone fu spostato dalla collocazione originaria, sulla destra e nei pressi dell’altare, per esser rimontato una trentina di anni dopo sul lato sinistro e in posizione più arretrata rispetto all’altare stesso, seguendo un progetto di Baldassarre Peruzzi. In quell’occasione venne aggiunta la scala che avvolge il pilastro: a decorarla con ornati bellissimi furono Bartolomeo Neroni detto il Riccio e alcuni scalpellini tra cui Bernardino di Giacomo.

L’intento di imitare la glittica si legge nella lavorazione con fondi tutti picchiettati come a bulino, da cui emergono figure in bassorilievo patinate. Per mantenere questo effetto è stato già studiato il punto preciso in cui fermarsi nella pulitura, che dovrà essere calibratissima (non si sa ancora se sarà usato o no il laser) anche in tutto il resto del monumento per non incorrere nel rischio del completo dilavamento subito da altri pulpiti di Nicola o di Giovanni tra Pisa e Pistoia (specie quello di Giovanni nel Duomo di Pisa, rimontato negli anni Venti del Novecento). «Sotto la polvere e l’affumicamento delle candele votive, osserva Bagnoli, si leggono ancora bene una patina generale e i resti delle colorazioni che davano alle animate figurazioni una gradevole apparenza naturalistica» e anche dorature, rimaste specie negli anfratti, elementi che fanno del pulpito senese una preziosa testimonianza di come dovevano essere gli altri, che ora presentano nude superfici marmoree.

Nella sua relazione al convegno, Bagnoli ha mostrato come il pulpito di Nicola fosse in realtà stato concepito come ambone: quindi non il luogo deputato alle prediche, ma quello, di maggior rilievo, dove si leggevano i testi sacri (da qui la sua posizione in origine molto più vicina all’altare). In seguito l’ambone ha subito «una riduzione dei rilievi istoriati, che sono stati privati delle originarie incorniciature e pure una manomissione delle sculture angolari» Dei due leggii, l’uno per la lettura del Vangelo, l’altro per quella delle Epistole, è rimasto solo il primo.

Tra le scoperte dello studio di Bagnoli c’è anche il fatto che nel tamburo della cupola, risalente alla fine degli anni Cinquanta del Duecento, vi sono scolpite quattro teste, con i caratteri di etnie diverse, rivolte verso il punto dove era collocato l’ambone, a significare i popoli del mondo che guardano tutti verso la parola di Dio. «Abbiamo quindi la conferma, spiega Bagnoli, di come l’ambone di Nicola, che sarebbe stato costruito di lì a pochi anni, facesse parte di un progetto figurativo unitario».

L’Opera della Metropolitana sta procedendo ad altri interventi di restauro che interessano i monumenti commemorativi dei papi Enea Silvio Piccolomini e del nipote Francesco Todeschini Piccolomini, saliti al soglio pontificio rispettivamente con i nomi di Pio II e Pio III, situati nel transetto sinistro della Cattedrale. Vi saranno interventi anche alla pavimentazione del sagrato del Duomo e ai portoni in legno della Cripta e del Museo nonché agli stalli lignei della Libreria Piccolomini. Ricordiamo infine che lo splendido pavimento del Duomo è ora scoperto, visibile come ogni anno, fino al primo dicembre.

Altri articoli dell'autore

Identità culturale e linguaggio sono i temi dell’artista indiana, la tensione e il limite nel tempo e nello spazio quelli del vicentino. All’Arco dei Becci il colombiano che da ragazzino dipingeva con i numeri

Per il riallestimento del Salone nel Museo del Bargello, su quasi 2mila metri quadrati di superfici, pareti, volte, decorazioni architettoniche (costoloni e balze) ed elementi lapidei, sono state coinvolte professionalità interne ed esterne al museo

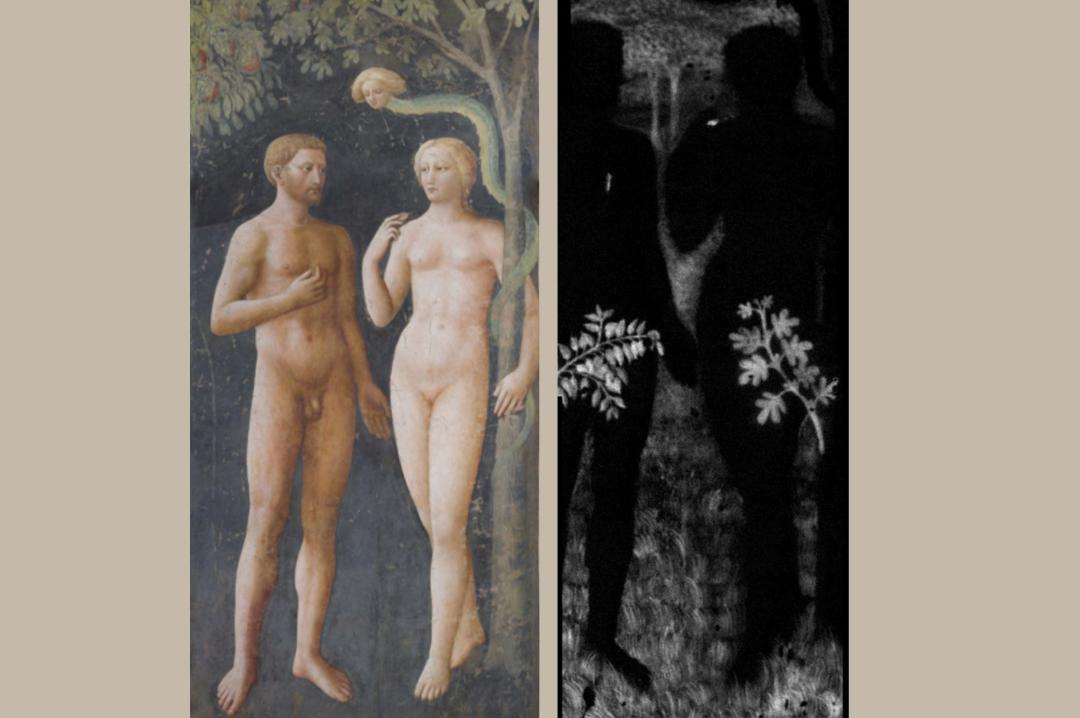

Strumentazioni avanzatissime svelano inattesi dettagli sotto la superficie pittorica: un convegno in corso a Firenze conferma come l’aspetto conoscitivo della tecnica sia fondamentale per la lettura del contenuto dell’opera, aprendo un nuovo capitolo di studi

In due giornate di convegno, il 15 e il 16 aprile, si farà il punto su quanto è emerso in quattro anni di analisi diagnostiche e restauri degli affreschi di Masolino, Masaccio e Filippino Lippi nella Chiesa di Santa Maria del Carmine