Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Luana De Micco

Leggi i suoi articoliAl Grand Palais una nuovo viaggio «inter epocale» di Jean-Hubert Martin

Un personaggio irreverente che fa le smorfie campeggia sul manifesto della mostra «Carambolages», aperta dal 2 marzo al 4 luglio alle Galeries Nationales del Grand Palais. La scena è tratta da un pannello di un dittico satirico di un autore anonimo fiammingo del ’500, conservato a Liegi: «Quella smorfia dice che la mostra si pone con impertinenza rispetto alla visione accademica dell’arte. Non è detto che l’arte si debba sempre prendere seriamente, come una cosa sacrosanta. E questa mostra è un gioco», osserva lo storico dell’arte e curatore Jean-Hubert Martin. L’ex direttore della Kunshtalle di Berna e del Musée d’art moderne del Centre Pompidou di Parigi intende «liberare» l’arte, come del resto aveva già dimostrato con quella che forse è stata la sua mostra più innovativa, «Les Magiciens de la Terre», allestita nel 1989 proprio al Centre Pompidou. Nell’attuale rassegna saltano le classiche barriere cronologiche e tematiche. Le 184 opere, di ogni epoca e cultura, sono collegate l’una all’altra per associazioni di idee formando un’unica, lunga sequenza: «Ogni opera è annunciata dalla precedente e anticipa la successiva», aggiunge Martin. Si può saltare da una tela di Errò o di Rembrandt a una statuetta etrusca passando per un’incisione di Piranesi o una stampa anatomica del Museé d’Histoire naturelle. Il gioco sta nel trovare le affinità.

Com’è nata l’idea di questa mostra?

Mi girava per la testa da molto tempo. Nel 2000, per la Biennale di Lione, avevo allestito le opere in capitoli, ma poi in apertura di ogni capitolo avevo isolato una singola opera d’arte, non contemporanea, ma antica, di varie epoche, o un oggetto quotidiano di diverse culture. Da allora ho avuto altre occasioni di testare il metodo associativo. Ci sono state «Artempo» nel 2007 al Fortuny di Venezia e «Théâtre du monde» alla Maison Rouge di Parigi nel 2014. Ma in questo caso mi erano stati posti diversi vincoli. Potevo lavorare solo su due collezioni e su insiemi tematici. Ora non mi sono posto limiti spazio-temporali per selezionare le opere, che si leggono come una sequenza continua dall’inizio alla fine.

Perché questo titolo?

Una carambola è un urto violento, come uno scontro tra automobili, ma è anche un colpo del biliardo, in cui con la propria biglia se ne toccano altre due. Con questa mostra non mi interessa accostare due opere equivalenti che si rinviano l’una all’altra, come nel ping pong, secondo una dialettica classica, ma mettere in relazione opere eterogenee, che si pongono al di fuori di ogni classificazione tradizionale. In questo modo i giochi di rinvio possono essere molteplici, come nel biliardo, l’interpretazione del visitatore circola. È molto più stimolante.

Come deve comportarsi il visitatore della sua mostra?

Deve lasciarsi andare alle sensazioni, liberare lo sguardo. Non gli sto consegnando conoscenze prestabilite che deve registrare. Sollecito la sua immaginazione. Non lo tratto come un bambino, ma come un adulto che sa giudicare e arriva con un bagaglio culturale. Dopo, se vuole, avrà tutto il tempo per documentarsi. Chi va a un concerto non è per imparare la storia della musica, ma per divertirsi. Alla mia mostra si va come a un concerto.

Che tipo di accoglienza si aspetta?

Molti colleghi che ho incontrato per negoziare i prestiti pensano che la storia dell’arte sia chiusa in un sistema troppo rigido e hanno mostrato piena comprensione, altri invece mi hanno rifiutato i prestiti perché non volevano che le loro opere fossero associate a una mostra «non seria». Un po’ me lo aspettavo. E mi aspetto critiche.

Come ha scelto le opere?

Volevo opere al contempo atipiche, che escono dai sentieri battuti, e che fanno eco all’arte contemporanea. Come l’«Autoritratto» di Nicolas Van Houbraken degli Uffizi: un trompe l’œil in cui l’artista strappa la tela e si mostra allo spettatore, ricambiando il suo sguardo. Un quadro di grande modernità ma poco noto perché di un artista minore. O come lo straordinario dittico fiammingo che ho scelto per il manifesto che, se fosse di Bosch, sarebbe famosissimo. Mi permetto di dire che se nella mia mostra non ci sono i capolavori tradizionali forse ci sono capolavori di domani.

Altri articoli dell'autore

Smontato nel 1847 dall’architetto Eugène Viollet-le-Duc, non fu mai ripristinato. L’idea di riedificarlo risale al 2015, ma solo all’inizio di quest’anno sono state montate le impalcature. La fine dei lavori non è prevista prima del 2030

Alla Fondation Giacometti di Parigi il dialogo tra le sculture dell’artista svizzero e le idee dell’autrice pioniera del femminismo e il padre dell’Esistenzialismo

Un mondo in ogni stanza, da Granada alla Cina: la dimora dello scrittore prolifico e collezionista compulsivo, ossessionato dalla morte, era un modo per fermare il tempo

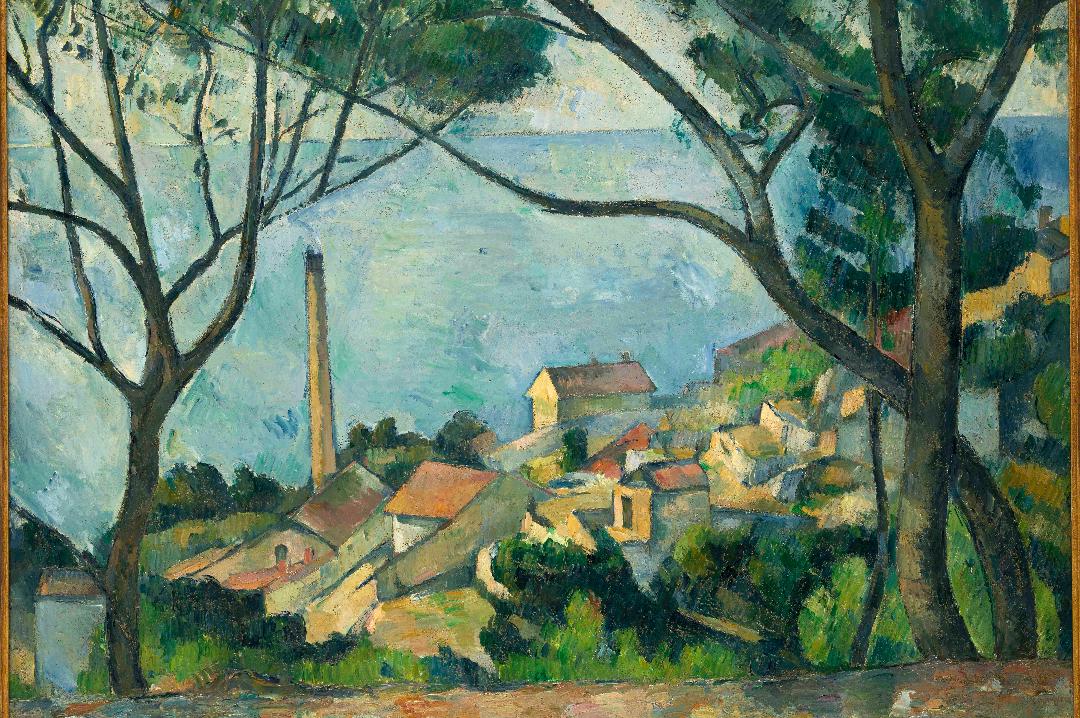

Un percorso pedonale in città. Un itinerario di 4,6 chilometri che collega il centro alle campagne, dove ogni curva offre scorci pittoreschi sulla montagna Sainte-Victoire. La rassegna «Cezanne 2025», che presenta la riapertura di due luoghi emblematici nella sua vita. E la mostra al Musée Granet