Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Mauro Zanchi

Leggi i suoi articoliL’invenzione delle fotocamere, delle lastre e delle sostanze fotosensibili, tra il 1826 e gli anni Quaranta del XIX secolo, e soprattutto gli sviluppi tecnologici successivi dei materiali e delle macchine fotografiche sempre più performative provocarono preoccupazione diffusa e una vera e propria scissione nel panorama artistico. Alcuni accolsero il nuovo medium come strumento rivoluzionario per esprimere altre aperture del visuale, altri lo considerarono con diffidenza e lo contrastarono, temendo che potesse rendere obsolescenti pratiche tradizionali consolidate. Tuttavia, l’evoluzione della fotografia arricchì anche gli altri media, dischiudendo nuovi orizzonti stilistici e portando allo sviluppo di inediti linguaggi espressivi.

Ora, a distanza di quasi due secoli, si sta riproponendo qualcosa di simile, nelle discussioni tra chi è a favore o contro l’utilizzo dei dispositivi tecnologici rivoluzionari nelle ricerche artistiche. L’apparizione di opere artistiche di valore realizzate col medium fotografico nel XIX secolo avvenne qualche decennio dopo le invenzioni di Daguerre e Fox Talbot. Sicuramente non passeranno così tanti anni prima che autori interessanti utilizzino i dispositivi generativi con la stessa qualità ottenuta con gli altri media, ma si può affermare che, come agli albori della fotografia, questo tipo di pratica è ancora in fase di definizione e di accettazione nel mondo dell’arte istituzionale.

Molte delle opere realizzate con l’IA generativa tra il 2015 e il 2025 non si possono definire memorabili, almeno secondo gli interessi del sistema dell’arte più di ricerca. Fino ad ora abbiamo visto opere realizzate da persone con competenze tecniche, nerd appassionati o fotografi sperimentatori, tentativi più legati al funzionamento delle nuove processualità e alle derive tecnologiche (Memo Atken, Mario Klingemann, Egòr Kraft) o interessati a effetti rivolti alla società dello spettacolo (come per esempio Refik Anadol). Il «Ritratto di Edmond de Belamy» (2018), opera del collettivo francese Obvious, immagine artificiale risultata dalla selezione e successiva elaborazione di 15mila ritratti realizzati fra il XIV e il XVIII secolo, è stato venduto da Christie’s per 432mila dollari. I lavori più interessanti hanno analizzato gli effetti collaterali causati dai nuovi mezzi, le problematiche etiche o politiche, i rapporti tra diversi linguaggi, o individuato i pericoli celati nelle Black Box degli spazi latenti, o fatto presente quanto l’utilizzo delle IA causi inquinamento con grandi quantità di CO2 e diventi sempre più deleterio per l’ambiente: Trevor Paglen, Kate Crawford e Vladan Joler, Johanna Bruckner, Lauren Lee McCarthy, Ho Tzu Nyen, Joan Fontcuberta e Pilar Rosado, Entangled Others, Brea Souders, Alexey Chernikov, Miti Ruangkritya.

L’IA, attraverso il machine learning, ha rimodellato la nostra interazione con la tecnologia e gli approcci immersivi in una realtà sempre più complessa ed estesa verso i mondi virtuali e le dimensioni del cyberspazio. Le Generative Adversarial Networks (Reti Generative Avversarie, Gan), forma di apprendimento profondo e architetture di deep learning, comprendono due reti neurali, addestrate in simultanea per generare immagini dettagliate e complesse. Per addestrare queste reti neurali sono state utilizzate innumerevoli fotografie, dipinti e altri prodotti della sfera visuale. Gan e modelli di diffusione hanno giocato un ruolo cruciale nella trasformazione del genere postfotografico. Hito Steyerl, per la videoinstallazione «Power Plants», ha utilizzato reti neurali per generare una serie di piante immaginarie, proponendo riflessioni critiche sulle complessità del mondo digitale e le implicazioni sociali di tale tecnologia. L’esposizione dell’opera alla Biennale di Venezia 2019 sottolinea la crescente rilevanza dell’IA nell’arte contemporanea.

Questo attuale movimento travalica i confini della fotografia tradizionale, integrando la manipolazione digitale e, sovente, l’uso dell’IA. Nel 2020, il fotografo olandese Bas Uterwijk, alias Ganbrood, ha traslato la sua pratica dai media tradizionali alla postfotografia algoritmica, creando ritratti di figure storiche antecedenti all’invenzione della macchina fotografica. Un esempio emblematico è il suo ritratto di Gesù, in cui ha coniugato elementi culturali, storici e archeologici con l’impiego di reti neurali. In «Delirium» (2022-in corso), l’artista tedesco-ghanese Akosua Viktoria Adu-Sanyah ha riattivato con l’IA le fotografie personali del padre defunto, scattate prima della sua scomparsa nel 2021. Tra materialità e immaterialità, la memoria diviene veicolo per la rianimazione fotografica del padre, articolandosi tra i ricordi personali e la memoria digitale, attivata da tecnologia e IA, dove algoritmi e bias si confrontano con i dispositivi utilizzati e l’intervento artistico.

In Italia, autori che hanno utilizzato le IA generative in modalità interessanti o concettuali sono Alessandro Sambini, con la serie «Human Image Recognition» (2021-25), Irene Fenara, con i tappeti «Three Thousand Tigers» (2020), Camilla Gurgone, attraverso la ricerca «Processo per dare forma all’immaginario» (2022-23), Silvia Bigi, con la serie «urtümliches Bild» (2020), Andrea Camiolo, tramite la serie «The Manhattan Project» (2022-in corso), e pochi altri.

Ormai cyberspazio, mondi virtuali, fotografie artificiali e smartphonegrafie algoritmiche coesistono quasi sullo stesso piano nella realtà attuale. Non si tratta più di interrogarsi su quale verità credere o come rapportarsi con l’inautentico tecnologico. Con il passaggio dal realismo ottico a quello informatico, siamo indotti a orientare la nostra percezione del mondo e degli eventi secondo altri parametri. In questa continua metamorfosi delle immagini abbiamo la possibilità di esperire il passaggio dall’inconscio tecnologico a quello algoritmico e il suo impatto sulla coscienza umana nell’interazione con le intelligenze artificiali. In questa transizione, la nostra esperienza, formatasi con tutto quello che veniva veicolato dalle fotografie, è costretta o indotta a ipotizzare altre speculazioni attraverso la creazione e l’utilizzo delle immagini artificiali e delle «network images».

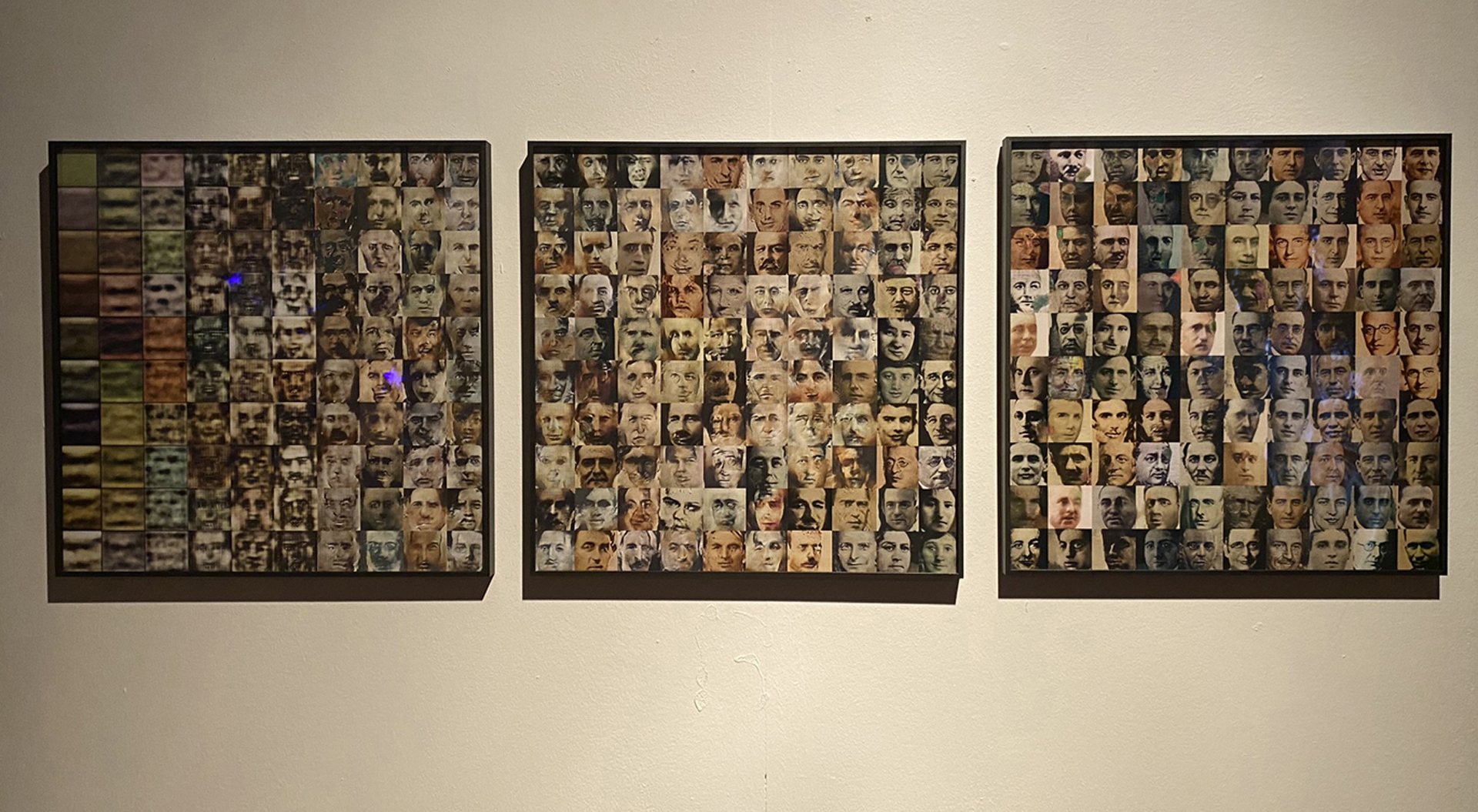

Joan Fontcuberta e Pilar Rosado, «Prosopagnosia», 2022

Altri articoli dell'autore

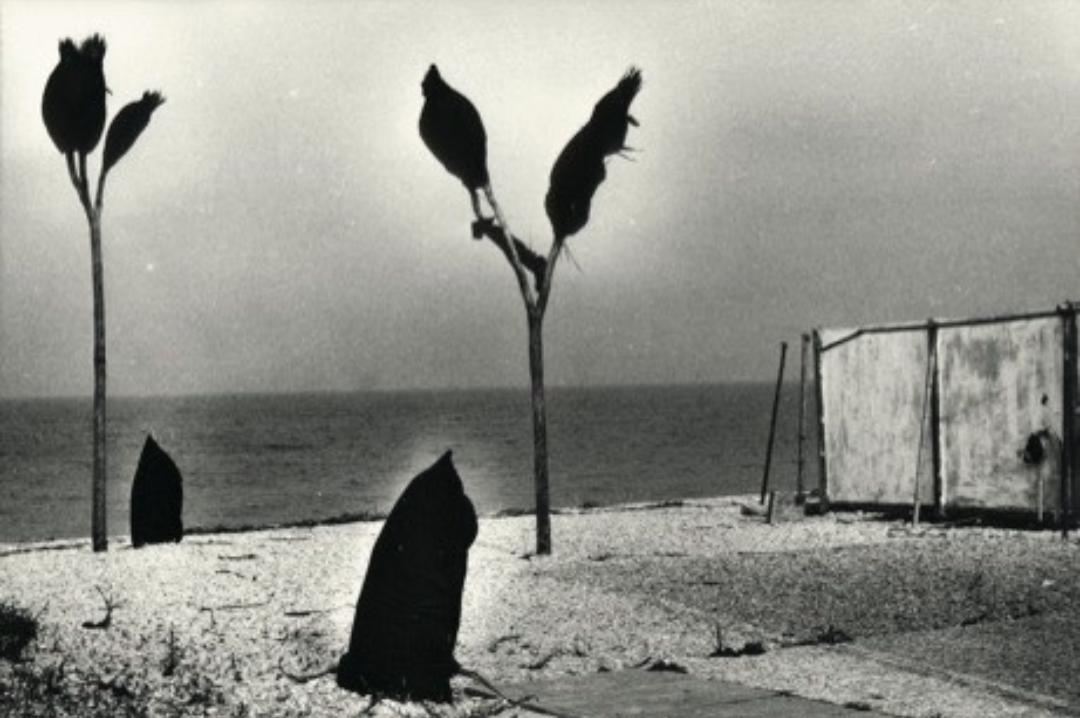

Le due mostre che Palazzo Reale a Milano e Palazzo Esposizioni a Roma dedicano al maestro marchigiano nel centenario della nascita sono l’occasione per approfondire la sua poetica intrisa della cultura contadina da cui proveniva connessa a una visione del mondo che accetta il magico, il soprannaturale e il potere delle forze ctonie

Da Gagosian sono allestite opere dalla serie di fotografie scattate nel Bel Paese, mai presentata integralmente prima d’ora, qui in dialogo con alcuni ritratti iconici dell’artista newyorkese

Nel Padiglione 9A del Mattatoio di Roma sono allestite 21 fotografie analogiche del fotografo newyorkese e otto proiettori asincroni che animano oltre 80 immagini iconiche tratte da cicli seminali

L’autore spagnolo, tra i primi a interrogarsi sui limiti del linguaggio fotografico come documento, riflette su alcune sue opere e sui diversi regimi di verità che influenzano la nostra percezione del visibile